エリアマーケティングラボ

新たな地域医療構想|エリアマーケティング軸の医療計画

2025年9月16日号(Vol.174)

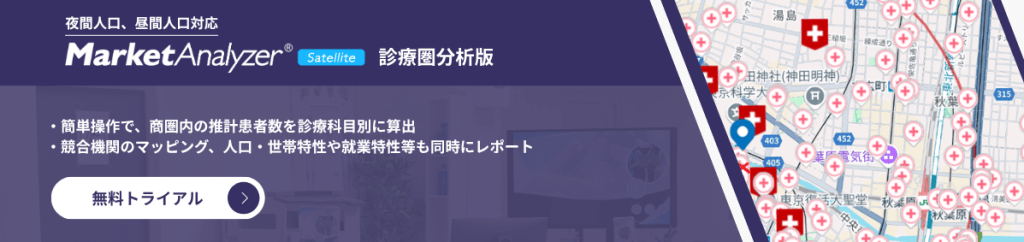

技研商事インターナショナルは、30年以上にわたり、2,000社を超える企業様にエリアマーケティングGIS(地図情報システム)を用いた商圏分析ソリューションを提供してまいりました。流通・小売、メーカー、不動産など、多様な業界で培ってきた「データに基づきエリアを科学する」という知見は、これからの地域医療計画においても新たな視点を提供できると考えています。

本コラムは、特定の結論を提示するものではありません。むしろ、私たちが長年培ってきたエリアマーケティングの視点から、地域医療構想という複雑な課題をどのように捉え、分析し、より良い未来を描くことができるのか、その「考え方」の一例を提示するものです。予めご承知おきください。

変革期を迎える地域医療構想:データに基づいた新たな視点

日本の医療提供体制は、歴史的な転換点に立たされています。急速に進む少子高齢化は、医療需要の急増と労働力人口の減少という2つの大きな課題を突きつけています。この国家的な課題に対応するため、国が主導して推進しているのが「地域医療構想」です。これは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を見据え、将来の医療需要を科学的に推計し、地域ごとに最適な医療提供体制を構築するための壮大な設計図とされています。

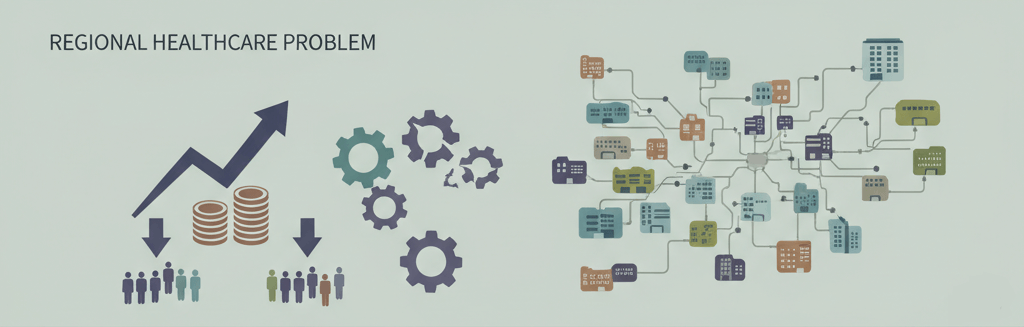

しかし、この構想の成否は、単なる制度の変更や目標設定だけでは決まりません。鍵となるのは、計画の基盤となる「分析手法」そのものにあります。これまでの日本の医療計画は、主に「二次医療圏」という行政区画を単位に、そこに居住する夜間人口を基に策定されてきました。この手法は管理のしやすさという点では有効でしたが、人々の生活様式が多様化し、都市部への人口集中や地域間の移動が常態化した現代においては、その限界が露呈しつつあります。

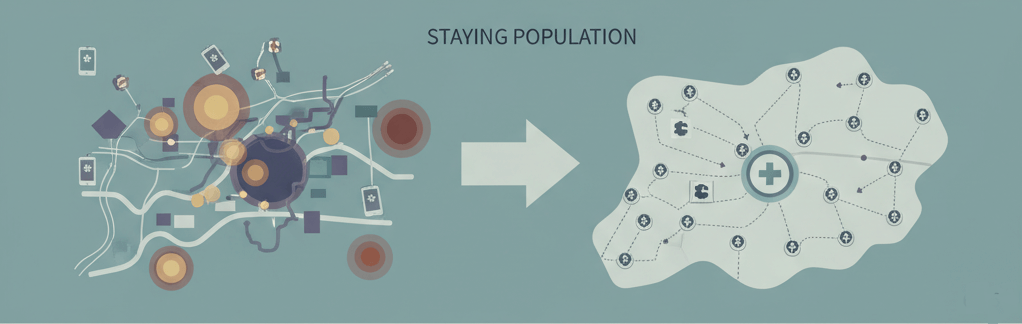

人々は、もはや居住する市町村の中だけで生活を完結させていません 。日中は勤務地で過ごし、休日は商業施設や観光地に出かけ、医療を受ける場所も自宅の最寄りとは限りません。こうした人々のリアルな動き、すなわち「滞在人口」を無視した医療計画は、需要と供給の間に深刻なミスマッチを生み出す危険性があります。例えば、昼間人口が増えるオフィス街では救急医療の需要が集中する一方、夜間人口ベースの計画では医療資源が不足する可能性があります。

この根本的な課題に対し、本コラムでは、エリアマーケティングの視点と地図情報システム(GIS)という先進的なテクノロジーを融合させた新たな解決策を提案します。具体的には、従来の行政区画と居住地ベースの人口統計ではなく、人流データに基づく「滞在人口」を医療需要の新たな指標として採用することを検討します。そして、この動的な需要データと、病院の機能別病床数という供給データを掛け合わせ、需給バランスを可視化・最適化する具体的なシナリオを描き出します。

地域医療構想の定義:未来の医療提供体制に向けた設計図

地域医療構想を正しく理解することは、今後の医療戦略を考える上での第一歩です。この構想は、単なるスローガンではなく、医療法第30条の4に基づいて各都道府県が策定する「医療計画」の根幹をなす、法的な位置づけを持つ重要な取り組みです。その核心的な目的は、2025年という具体的な目標年に向けて、将来の人口動態から予測される医療需要を推計し、それに応えるために必要な病床数を医療機能ごとに明確化することにあります。

この構想が目指すのは、医療資源の効率的な配分と、患者さんの状態に応じた適切な医療の提供です。そのために、病床の役割を以下の4つの「医療機能」に分類し、それぞれの必要量を推計します。

4つの医療機能

地域医療構想における4つの医療機能とは、高度急性期、急性期、回復期、慢性期です。

1. 高度急性期機能救命救急病棟やICUなどで提供される、診療密度が特に高い医療機能 。特に重篤で生命の危機にある患者が対象です。

2. 急性期機能

病気の発症直後で症状が不安定な患者に対し、状態の早期安定化を目指して医療を提供する機能です。一般的な手術や緊急入院などがこれに該当します。

3. 回復期機能

急性期を脱した患者に対して、在宅復帰や社会復帰を目的としたリハビリテーションなどを集中的に提供する機能です。脳血管疾患や大腿骨骨折後の患者などが主な対象となります。

4. 慢性期機能

長期にわたる療養が必要な患者を入院させる機能です。難病患者や重度の障害を持つ患者などが対象となります。

この機能分化は、各医療機関が地域における役割を明確にし、相互に連携することで、「地域包括ケアシステム」を構築することを目指しています。

構想の実現に向けたプロセスでは、都道府県が主導的な役割を担います。各医療機関は、「病床機能報告制度」に基づき、自院の病床が現在どの機能を担い、将来的にはどの機能を目指すかを都道府県に報告します。都道府県は、これらの報告と将来の需要推計を基に、地域ごとの過不足を把握します。

その後、地域の医療関係者、保険者、行政などが参加する「地域医療構想調整会議」という協議の場で、病床機能の転換や医療機関同士の連携・再編について合意形成が図られます。この仕組みにより、地域の病床供給が都道府県によって計画・管理される「規制市場」が事実上形成されます。そのため、個々の医療機関が自らの経営判断だけで事業計画を立てることは困難であり、客観的なデータに基づき地域の医療需給を精密に分析する能力が、これまで以上に重要になっています。

「医療2025」と「二次医療圏」が抱える構造的課題

医療2025、いわゆる「2025年問題」は、日本の医療提供体制にとって避けて通れない大きな試練です。この年、第一次ベビーブームに生まれた「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者となり、国民の約5人に1人が後期高齢者という超高齢社会が到来します。この急激な人口構造の変化は、医療現場に多岐にわたる深刻な影響を及ぼします。

医療の2025年問題がもたらす懸念

高齢化の進行は、慢性疾患や複数の疾患を併せ持つ患者の増加に直結し、医療需要、特に在宅医療や介護のニーズを爆発的に増大させます。これにより、国民医療費は急騰し、2025年には約60兆円に達するとも予測されています。一方で、生産年齢人口は減少し、医療費を支える社会保障制度の持続可能性が揺らぎます。

さらに深刻なのが、医療従事者の不足です。需要が増加する一方で、医師、看護師、介護士などの担い手は不足し、特に地方や特定の診療科ではその傾向が顕著になります。この需給ギャップは、医療サービスの質の低下、医療従事者の過重労働、そして都市部と地方部における「医療格差」の拡大という、負のスパイラルを引き起こす危険性をはらんでいます。2025年問題とは、単なる高齢者の増加ではなく、需要の増大と供給能力の低下が同時に進行することで、日本の医療体制そのものが維持困難になりかねないという、構造的な危機なのです。

計画の基盤「二次医療圏」が抱える課題

この危機に対応するための羅針盤が地域医療構想ですが、その計画単位である「二次医療圏」には、現代の社会情勢にそぐわない構造的な限界が存在します。二次医療圏は、医療法に基づき、主として一般的な入院医療を完結させることを目的として設定される地理的な単位です。

しかし、その設定基準は、本質的に「行政区画の組み合わせ」と「居住地(夜間)人口」に基づいています。これが現代の医療計画における最大の弱点です。なぜなら、人々の受療行動はもはや行政区画の境界線に縛られていないからです。患者はより質の高い医療や専門的な治療を求め、日常的に圏域の境界を越えて移動します。その結果、計画上の人口と実際の医療需要との間に乖離が生じています。

この乖離は、医療資源の非効率な配分につながります。例えば、居住人口は少ないものの、大企業の本社や工場が集積し、昼間人口が著しく増加する地域では、日中の救急医療や外来診療の需要が計画値を大幅に上回る可能性があります。現在の二次医療圏という静的な枠組みでは、こうした動的な需要変動を捉えきれず、地域間での医師偏在や医療アクセスの不均衡を助長してしまうのです。

滞在人口分析:医療需要を捉える新たな指標

二次医療圏が抱える課題を克服するためには、より現実に即した新しい需要指標が不可欠です 。その答えが、人の動きをリアルタイムで捉える「滞在人口」データです 。

滞在人口とは、特定の時間帯に、特定のエリアに「実際に存在している」人々の人口を指します 。これは、どこに住んでいるかを示す「夜間人口(居住人口)」や、国勢調査などで把握される「昼間人口」とは一線を画す、より動的で精緻な概念です。スマートフォンの位置情報データなどを活用することで、平日・休日、時間帯別など、さまざまな条件下での人口分布を詳細に把握することが可能になります。

滞在人口が示す現実医療需要シナリオ

この滞在人口データを分析することで、従来の静的な人口統計では見えなかった、医療需要の真の姿が浮かび上がります。

1.大都市のビジネス中心地

例えば、東京の丸の内や大阪の梅田のようなエリアは、夜間人口は極めて少ないですが、平日の日中には膨大な数の通勤者が流入し、滞在人口が激増します。このエリアでは、昼休みや就業後の時間帯に、オフィスワーカーを対象とした外来診療の潜在需要が非常に高くなります。さらに重要なのは、救急医療の需要です。統計によれば、救急出動の約6割は日中の時間帯(8時~17時台)に集中しており、これはまさに滞在人口のピークと重なります。夜間人口ベースで救急体制を計画していては、日中の突発的な需要に対応できず、救急車の到着遅延や受け入れ病院の逼迫を招くことになります。

2.国内外の観光地

京都の観光名所や北海道のスキーリゾート、沖縄のビーチなどは、居住者数からは予測できないほどの滞在人口を抱えています 。特に訪日外国人観光客は、言語や医療保険の課題を抱えていることも多く、滞在人口データを活用することで、季節やイベントに応じた観光客の需要を予測し、具体的な対策を講じることが可能になります 。

3.大規模商業施設・工業団地

郊外の大型ショッピングモールや沿岸部の工業地帯も、特定の時間帯に数千から数万人の人々が集中する「需要のホットスポット」です。これらの場所で発生する急病や労働災害に対応するためには、そのエリアの滞在人口の規模を正確に把握し、近隣の医療機関との連携体制を構築しておく必要があります。

滞在人口の分析は、医療需要を「点」ではなく「面」で、そして「静」ではなく「動」で捉えることを可能にします。このデータに基づき、救急ステーションや救急指定病院の配置を地図上で重ね合わせることで、需要に対して供給が脆弱なエリアを特定し、戦略的なリスク管理が可能になります。

これは、医療計画を単なる資源配分から、市民の安全を守るための能動的なリスクマネジメントへと進化させることではないでしょうか。

テリトリー最適化による医療圏の再設計シナリオ

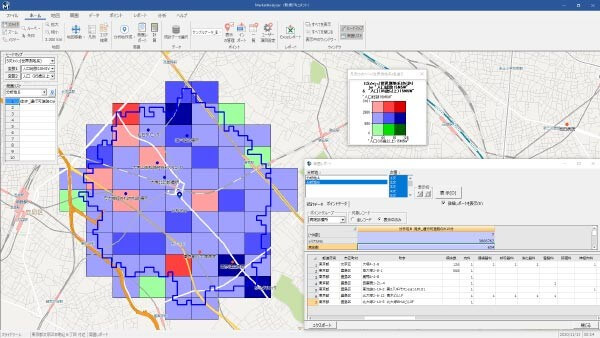

より正確な需要指標として「滞在人口」を定義した今、次なるステップは、その需要に効率的かつ公平に応えるための新たなエリア境界線を設定する方法論です。ここで有効となるのが、営業や物流の世界で発展してきた「テリトリー最適化」という手法です。 まず、GISを用いて、都道府県全域の地図上に人流データから得られる滞在人口をメッシュ単位で色分け表示します。これにより、平日の昼間、夜間、休日の各時間帯における人口分布が、市区町村といった行政界を越えて、面的に浮かび上がります。オフィス街や商業地などの需要の「山」と、郊外の住宅地などの需要の「谷」が一目瞭然となり、どこに医療需要が集中しているかを直感的に把握できます。

次に、同じ地図上に、当社が提供する医療機関のポイントデータ(POI)をプロットします。この時、単に病院の位置を示すだけでなく、各病院が持つ「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の機能別病床数を属性情報として持たせ、シンボルの大きさや色で表現します。 最後に、GISのテリトリー最適化アルゴリズムを実行します。このアルゴリズムは、以下の目的を達成するように、新たなエリア境界線を自動的に生成します。 高度な分析を行う上で最大の障壁となるのが、多様なデータの収集と整備です。当社の商圏分析GIS「MarketAnalyzer® 5」は、医療計画に必要な主要データをあらかじめ標準搭載しており、利用者はデータ収集の煩わしさから解放され、即座に分析を開始できます。

MarketAnalyzer® 5は、これらのデータを単に地図上に表示するだけではありません。表計算ソフトでは不可能な、高度な空間分析を実行することで、計画策定の質を飛躍的に向上させます。

2025年問題という未曾有の挑戦は、日本の医療提供体制に根本的な変革を迫っています。この挑戦に応えるための国家戦略が地域医療構想ですが、その真価は、策定された計画がどれだけ地域の実情を的確に捉え、人々のニーズに応えられるかにかかっています。

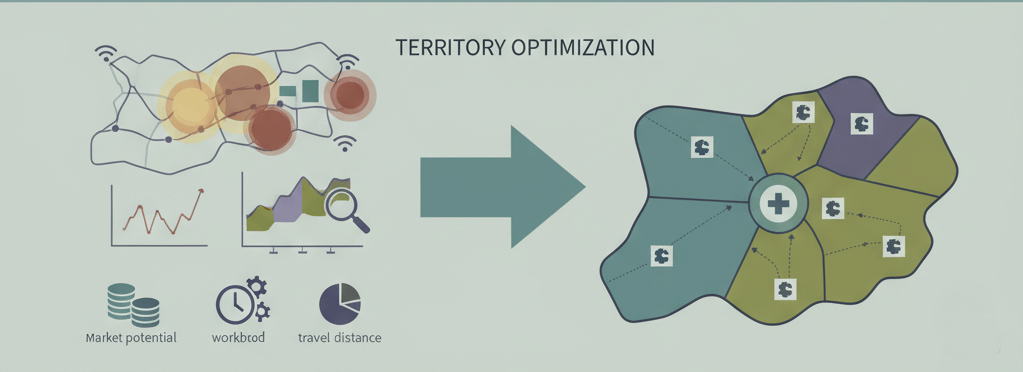

テリトリー最適化とは、市場ポテンシャルや業務負荷、移動時間などの複数の変数を考慮し、担当エリアを均等かつ効率的に再分割する分析手法です。このビジネスロジックを医療計画に応用することで、従来の行政区画に縛られない、データドリブンで合理的な「医療提供圏」を設計することが可能になります。

ビジネス用語を医療計画の文脈に置き換えると、以下のようになります。

• 営業担当者 → 中核となる病院・医療機関

• 顧客・販売ポテンシャル → 滞在人口・潜在的な医療需要

• 業務負荷・移動時間 → 病床数(供給能力)・患者のアクセス性

この考え方に基づき、地理情報システム(GIS)を活用した具体的な最適化シナリオを3つのステップで解説します。

ステップ1:真の医療需要を可視化する

ステップ2:現在の医療供給体制を重ね合わせる

これにより、地図上には需要の分布(滞在人口)と供給の体制(機能別病床数)が同時に可視化され、需要が高いにもかかわらず特定の機能を持つ病床が少ないエリアや、逆に需要が低いのに病床が過剰なエリアなど、需給のアンバランスが直感的に明らかになります。

ステップ3:アルゴリズムによる最適化と新たな医療圏の描画

• 負荷の均等化:

新たに作られる各エリア内の「滞在人口(需要)」と「機能別病床数(供給)」の比率が、できるだけ均等になるように分割する。

• アクセス性の確保:

各エリア内のどの地点からでも、中核となる医療機関へ一定時間内(例:車で30分)に到達できるように、移動時間を制約条件として考慮する。

• 地理的連続性の維持:

各エリアが地理的にまとまりのある、飛び地のない連続した領域になるように設定する。

この分析の結果として出力されるのは、もはや市区町村の寄せ集めではありません。それは、人々の実際の生活動線と医療資源の配置状況に基づいて数学的に導き出された、最も効率的で公平な「最適化医療圏」の姿です。

このアプローチは、医療計画の議論を根本から変える可能性を秘めています。政治的な配慮や慣習に左右されがちな圏域見直しの議論に、客観的でデータに基づいた新たな視点を提供できます。

GIS:データ駆動型医療計画を動かすエンジン

滞在人口に基づく需要分析やテリトリー最適化による医療圏の再設計といった高度なアプローチは、地図情報システム(GIS)がなければ現実のものとはなりません。GISとは、地図情報と、それに関連するさまざまな情報を統合的に管理・分析・可視化するためのシステムです。

計画に必要なデータをワンストップで提供

• 公的統計データ:

国勢調査や住民基本台帳に基づく人口、世帯、年齢構成などの基本的な統計データを網羅。現状把握の基礎となります。

• 将来推計人口データ:

地域医療構想が2025年、さらには2040年を見据えた計画であるため、将来の人口動態を予測する上で必須のデータです。

• 人流データ:

本コラムで提案した「滞在人口」分析の核となるデータです。時間帯別、平日・休日別などの動的な人口分布を把握し、リアルな医療需要を捉えることを可能にします。

• 豊富なPOI(施設)データ:

全国の病院、診療所、各種介護施設の位置情報。特に病院データには、地域医療構想の鍵となる機能ごとの病床数が属性情報として含まれています。

高度な空間分析機能とWhat-if分析

• 到達圏(アクセシビリティ)分析:

地図上の単純な同心円ではなく、実際の道路網データを用いて「自動車で15分以内に到達できる範囲」といったリアルなアクセス圏を瞬時に算出します。これにより、高齢者など交通弱者の医療アクセスを評価したり、救急車の搬送時間を考慮した医療機関の配置を検討したりと、より現実に即した計画が可能になります。

• ホットスポット分析:

単に感染者数や患者数が多い場所を特定するだけでなく、統計的に有意な「集積地(ホットスポット)」を検出します。これにより、特定の疾病が多発するエリアの環境要因を調査するなど、公衆衛生分野での活用も期待できます。

• シミュレーションと最適化:

「テリトリー最適化」は、MarketAnalyzer® 5が持つ強力な機能の一つです。様々な条件(例:人口と病床数の比率を均等にする、アクセス時間を最小化する)を設定し、最適なエリア分割案をシミュレーションすることで、政策決定前にその効果を定量的に予測し、関係者間の合意形成を円滑に進めることができます。

GISは、計画プロセスを、静的な報告書に基づく断続的な議論から、インタラクティブで動的な「地域の医療システムのデジタルツイン」を操作するような継続的な対話へと変革します。関係者が主観や断片的な情報に基づいて議論するのではなく、全員が同じデジタルマップを囲み、さまざまなシナリオをリアルタイムで検証しながら、データに基づいた建設的な議論を行う。GISは、多様なステークホルダー間の協調的な意思決定を促進する、次世代のプランニング・プラットフォームなのです。

より応答性の高い地域医療構想へ

2025年以降の持続可能な医療提供体制を構築するという目標は、決して容易なものではありません。GISや滞在人口を活用した本コラムでご提示した新たな切り口も、歴史的な行政区画に基づくシステムから、人々のリアルな生活を中心に据えて知的に設計された、真に応答性の高い医療提供体制への進化につながるのではないでしょうか。

監修者プロフィール

市川 史祥

技研商事インターナショナル株式会社

執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント

医療経営士/介護福祉経営士

流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師

一般社団法人LBMA Japan 理事

Google AI Essentials

Google Prompt Essentials

1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/