エリアマーケティングラボ

医療分野におけるGIS活用の可能性

~保健・医療・介護の地域分析事例紹介~

2025年7月18日号(Vol.161)

はじめに

日本の保健・医療・介護を取り巻く環境は、超高齢社会の進展、生産年齢人口の減少、そして地域間での医療アクセスの格差拡大といった、かつてない構造的課題に直面しています。医療従事者の皆様の豊富な経験と深い洞察は、日々の医療提供において不可欠なものであり続けるでしょう。

しかし、これら複雑に絡み合うマクロな課題に対処し、持続可能な医療提供体制を構築するためには、従来の経験則や勘だけに依存した意思決定には限界が見え始めています。

クリニックの新規開業地選定、地域における医療・介護リソースの最適配置、新たな感染症の拡大防止、そして大規模災害時における医療機能の維持。これら全ての局面において、より客観的で根拠に基づいた戦略的な意思決定が求められています。ここで鍵となるのが、

GIS(Geographic Information System:地理情報システム)の医療・介護分野での活用

です。

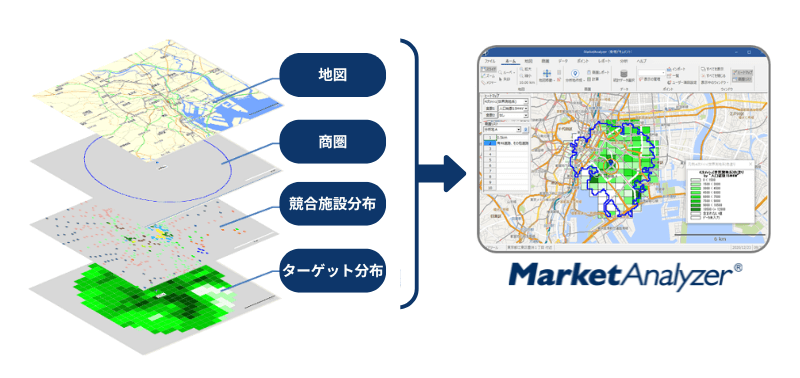

GISとは、地図データの上に、人口統計、医療施設情報、交通網といった多種多様な情報を重ね合わせ、これまで「見えなかった」地域ごとの特性や課題、そしてリソース間の「関係性」を可視化・分析するためのシステムです。それは、単に地図上に点をプロットする以上の意味を持ちます。

予防から治療、そして危機管理に至るまで、現代の医療戦略におけるあらゆる活動は「場所」という変数と密接に結びついています。

どこに潜在的な患者がいるのか、どこに医療資源が不足しているのか、どこで感染リスクが高まっているのか。GISは、この「場所」に関する情報を統合・分析することで、これからの医療戦略の基盤となるインテリジェンスを提供する、まさに羅針盤のような役割を果たすのです。

なぜ今、医療分野にGIS(地理情報システム)が不可欠なのか

医療分野における戦略的意思決定の質は、事業の成否や地域住民の健康を直接的に左右します。これまでもエリア分析は行われてきましたが、その手法が現代の複雑な環境に対応しきれなくなりつつあります。

このギャップを埋め、次世代の医療戦略を可能にするのが、gis(地理情報システム)がもたらす「空間知能」です。

経験と勘に依存した旧来型エリア分析の限界

従来、クリニックの開業地選定やエリアマーケティングでは、いくつかの標準的な手法が用いられてきました。

これらの旧来手法の限界を乗り越えるのが、GISです。 GISの応用範囲は、一施設の経営戦略から地域全体の公衆衛生、さらには国家レベルの危機管理まで、医療のあらゆる階層に及びます。ここでは、具体的な4つの活用シーンを通じて、GISがもたらす変革の可能性を掘り下げていきます。

クリニックの開業は、多額の投資を伴う重要な経営判断です。その成否を分ける最大の要因は「立地選定」であり、その根幹をなすのが「診療圏調査」です。しかし、前述の通り、旧来の手法では現代の複雑な市場環境を正確に捉えることは困難です。GISは、この診療圏調査を科学的なレベルへと引き上げ、事業成功の確率を劇的に高めます。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題を目前に控え、医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築は喫緊の課題です。

近年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的なパンデミックは、公衆衛生における地理空間情報の重要性を改めて浮き彫りにしました。多くの国や地域で、感染者数を地図上にリアルタイムで表示するGISダッシュボードが公開され、市民への情報提供や注意喚起に大きな役割を果たしました。

地震、津波、豪雨といった大規模自然災害が発生した際、医療現場は極度の混乱に陥ります。通信の途絶、道路の寸断、医療機関自体の被災など、断片的な情報が錯綜する中で、DMAT(災害派遣医療チーム)や地域の保健師、救急隊は、限られた時間とリソースで最大限の救命活動を行わなければなりません。 「GISが持つポテンシャルは理解できたが、導入するには専門のデータサイエンティストや高価で複雑なソフトウェアが必要なのではないか?」これまでの説明をお読みになり、そう感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

本コラムでは、クリニックの経営戦略から地域包括ケアシステムの構築、公衆衛生、災害医療に至るまで、現代の保健・医療・介護が直面する多様な課題に対し、GIS(地理情報システム)がいかに強力な解決策となりうるかを解説しました。

例えば、政府統計(e-Stat)から人口動態を読み解き、JMAP(地域医療情報システム)で競合医院をリストアップし、Google マップで周辺環境を確認するといったアプローチです。

これらは一定の示唆を与えるものの、現代の医療環境を正確に捉えるには、いくつかの致命的な限界を抱えています。

【その1】複雑化する現代の患者受療行動を捉えきれない点

患者はもはや自宅の近隣だけで医療機関を選ぶわけではありません。通勤経路や勤務先の近く、あるいはインターネットやSNSでの評判を基に、より広域からクリニックを選択するようになっています。

オンライン診療の普及もこの傾向を後押ししており、単純な同心円で描いた診療圏は実態と乖離し始めています。

【その2】ダイナミックな都市の変化に追随できない点

駅前の再開発、新しい商業施設の誕生、交通網の延伸などにより、地域の人口動態や人の流れは常に変化しています。

数年前に収集したデータは、あっという間に陳腐化し、誤った意思決定を導くリスクをはらんでいます。

【その3】「真の競合」という見えない力を可視化できない点

競合の脅威は、単に施設の数を数えるだけでは測れません。特定分野の名医の存在、最新鋭の医療機器の導入状況、あるいは川や線路といった地理的な障壁など、数値化しにくい「見えない力」が、市場の勢力図を大きく左右しているのです。

空間知能がもたらす変革

~データを重ねて「関係性」を可視化する~

GISの核心は、地図という共通のキャンバスの上に、これまでバラバラに管理されていた多種多様なデータを統合し、それらの「関係性」を分析することにあります。それは、地域の白黒写真を、あらゆる角度から分析できる生きた3Dモデルへと変貌させるようなものです。

例えば、地図上には以下のようなデータを自由に重ね合わせることができます。

• 人口統計データ:年齢階級別・男女別人口、世帯構成、夜間人口、昼間人口、さらには将来推計人口

• 医療・介護施設データ:病院、診療所、歯科医院、薬局、介護老人福祉施設などの位置情報、診療科目、病床数などの属性情報

• 需要推計データ:傷病別の推計患者数や介護度別認定者数

• インフラデータ:道路網、鉄道網、駅、バス停、商業施設

これらのデータを重ね合わせることで、スプレッドシートやリストを眺めているだけでは決して見えてこない、地域に潜むパターン、需要と供給のギャップ、そして新たな事業機会が浮かび上がってきます。

さらにGISの真価は、現状を可視化する「記述的分析」に留まりません。将来推計人口や都市開発計画といった未来のデータを統合することで、「もしもこうなったら?」という「What-if」シミュレーションを可能にします。

例えば、「5年後にこの地域にクリニックを開業した場合、昼間人口の変化を考慮すると患者数はどう推移するか?」といった、未来のシナリオを仮想的に検証できるのです。

これは、現状を分析するだけの「What is?」から、未来を予測し、最適な戦略を立案する「What if?」へと、意思決定の次元を引き上げることを意味します。

GISは、単なる地図作成ツールではなく、リスクを最小化し、投資対効果を最大化するための、強力な戦略的シミュレーションエンジンなのです。

医療GISの具体的な活用シーン

~計画から危機管理まで~

【クリニック開業・経営戦略】精緻な診療圏調査で事業成功確率を最大化する

GISでできること1:実態に即した診療圏分析

GISは、地図上の単純な同心円ではなく、実際の道路網データを用いて「自動車で10分圏」「徒歩で5分圏」といったリアルな到達時間圏(ドライブタイム・ポリゴン)を瞬時に算出します。これにより、川や線路、一方通行といった地理的な障壁が自動的に考慮され、患者が実際に来院可能な範囲を極めて正確に描き出すことができます。

GISでできること2:動的な需要予測

住民が住んでいる場所を示す「夜間人口」だけでなく、オフィスや商業施設で働く人々を示す「昼間人口」データを重ね合わせることで、時間帯による需要の変化を捉えることができます。これにより、例えばオフィス街でのランチタイムや終業後の受診ニーズなど、これまで見過ごされがちだった潜在需要を正確に予測することが可能になります。

GISでできること3:多角的な競合分析

GISを使えば、単に競合クリニックの数を数えるだけでなく、地図上でその位置、診療科目、病床数といった属性情報を可視化できます 2。さらに、周辺エリアの年齢階級別人口や所得層といった需要側のデータを重ねることで、「小児科が手薄な高所得の若年ファミリー層が多いエリア」や「高齢者人口に対して内科クリニックが不足している地域」といった、参入すべきニッチ市場や自院が取るべき差別化戦略を具体的に導き出すことができます。

GISを活用した分析手法については以下のコラムもご参照ください。

【地域包括ケアシステム】医療・介護リソースの偏在を可視化し、地域連携を最適化する

このシステムの要諦は、必要なサービスを必要な人へ、途切れることなく提供することにありますが、現実には医療・介護リソースの地域的な偏在が大きな障壁となっています。

GISは、このリソースの偏在を「見える化」し、最適な配置計画を立案するための強力なツールとなります。

例えば、GISを用いて後期高齢者の人口分布マップを作成し、その上に病院、診療所、訪問看護ステーション、介護老人福祉施設、さらには住民運営の通いの場などの位置情報を重ね合わせます。

すると、以下のような地域課題が一目瞭然となります。

• サービス提供の空白地帯(サービスデザート)

┗高齢者人口は多いにもかかわらず、医療機関や介護施設へのアクセスが困難な地域や、公共交通機関が脆弱なエリア。

• リソースの過剰集中エリア

┗複数の同種サービスが非効率的に集中し、過当競争に陥っている可能性がある地域。

福岡県での分析事例では、GISを用いて精神障がい者の退院後の再入院率を地域別に可視化したところ、都市部で高い傾向が見られました。

また、就労支援施設への公共交通機関でのアクセスを分析した結果、都市部と郡部で著しい格差があることが明らかになるなど、GISが具体的な地域課題の特定に貢献しています。

このようにGISを活用することで、自治体や地域の医師会、社会福祉協議会といった関係者は、客観的なデータに基づいた共通認識を持つことができます。これは、専門分野の異なる関係者間の円滑な連携を促進する上で極めて重要です。

ある研究者が用いた「料理」の例えは、このプロセスを分かりやすく説明しています。

まず新鮮な食材(データ)を集め、下ごしらえ(データクレンジング)をし、調理法(空間解析)を決め、美しく盛り付ける(可視化する)。GISは、複雑な地域課題を、誰もが理解できる「一皿の料理」として提示し、関係者全員が同じテーブルで建設的な議論を行うためのコミュニケーションプラットフォームとしても機能するのです。

【公衆衛生・感染症対策】感染拡大の動態を把握し、迅速な対策立案を支援する

しかし、GISの活用は単なる状況の可視化に留まりません。より高度な空間疫学的手法を用いることで、感染拡大のメカニズムを解明し、効果的な対策立案を支援します。

• ホットスポット分析

単に感染者数が多い地域を特定するだけでなく、統計的に有意な感染者の集積(ホットスポット)を検出します。これにより、表層的な数字だけでは見えない、真の感染拡大の中心地を特定し、限られたリソースを集中投下することが可能になります。

• 流行リスクの予測モデリング

人々の移動データ(人流データ)や、業種別の施設位置情報、建物の3DモデルといったデータをGIS上で統合し、「どのような場所で」「どのような時間帯に」感染リスクが高まるのかをシミュレーションする研究が進められています。これにより、将来の感染拡大を予測し、先手で介入策を講じることが可能になります。

国立感染症研究所などの専門機関では、こうした数理モデルを用いた流行分析や対策戦略の設計が行われており、GISはその基盤技術として活用されています。

もちろん、患者の住所情報といった機微な個人情報を扱う際には、プライバシー保護に最大限配慮し、個人が特定されないよう地域単位で集計・表示するといった倫理的なデータ処理が不可欠です。

GISは、科学的根拠に基づく政策立案(EBPM)を公衆衛生分野で実現するための、不可欠なツールとなっています。

【災害医療・危機管理】リアルタイムな情報共有で「救える命」を増やす

このカオスとも言える状況において、GISは「共通作戦図(Common Operational Picture)」を提供し、全ての関係機関の活動を統制する司令塔の役割を果たします。東日本大震災の際には、厚生労働省災害対策本部において、GISを用いて被災した医療機関の位置や受け入れ可能な病床数をマッピングし、的確な患者搬送指示に役立てられました。

災害時におけるGISの具体的な活用例は多岐にわたります。

• 被害状況の把握

被災した病院・診療所・福祉施設の位置と被害状況を地図上で共有し、稼働可能な医療リソースを瞬時に把握。

• ロジスティクスの最適化

道路の崩落や浸水箇所、通行可能なルートをマッピングし、救急車両や支援物資の搬送経路を確保。

• 避難所の管理

各地の避難所の位置と避難者数を時系列で把握し、医薬品や食料の需要を予測して効率的に配分。

• 活動豚の追跡

DMATや保健師チームの位置情報をリアルタイムで地図上にプロットし、活動の重複や空白地帯が生じるのを防ぎ、効率的な人員配置を実現。

災害医療における最大の課題の一つは、異なる組織間の連携です。医師、看護師、ロジスティクス専門家、行政職員など、専門分野も用語も異なる人々が、迅速に共通認識を形成する必要があります。

GISが作成した地図は、まさにこの課題を解決する「共通言語」となります。誰もが地図を見ることで、現地の状況を直感的かつ客観的に理解し、自身の役割を把握することができます。

これにより、情報伝達の遅延や誤解が減り、組織の壁を越えた迅速で効果的な協働が実現します。その結果として、一つでも多くの「救える命」を救うことにつながるのです。

医療GIS分析を、すべての医療関係者の手に

確かに、かつてのGISは一部の専門家だけが利用できるツールでした。しかし、その常識はもはや過去のものです。クラウドコンピューティング技術の進化と、利用者目線で設計されたインターフェースの登場により、GISは劇的に身近な存在へと変わりました。

専門知識や高価な初期投資を必要とせず、誰もが手軽に、低コストで、専門家レベルのエリア分析を実施できる時代が到来しているのです。

この新しいGISのあり方を体現するのが、当社が提供する

クラウド型GIS「MarketAnalyzer® Satellite」

です。

▼ MarketAnalyzer® Satellite の操作イメージ動画

「MarketAnalyzer® Satellite」は、多忙な医療従事者や経営者の皆様が、日々の業務の傍らで直感的に高度なエリア分析を行えるよう設計されています。

• クラウドベースで導入が容易

ソフトウェアのインストールは不要。インターネット環境さえあれば、いつでもどこでもすぐに利用を開始できます。

• 直感的な操作性

GISの専門家でなくても、地図を操作しながら、クリック数回で目的の分析を実行できます。

• 豊富な搭載データ分析に不可欠な最新の国勢調査や昼間人口データに加え、全国の病院・診療所データも標準搭載。データを個別に収集・整備する手間なく、すぐに分析を始めることが可能です。

• 強力な分析機能

本記事でご紹介した、実態に即した到達圏分析、昼間人口を考慮した需要予測、多角的な競合分析など、戦略的意思決定に直結する高度な機能を網羅しています。

医療GISがもたらす変革の力を、ぜひご自身でご体感ください。データに基づいた客観的な洞察が、貴院の経営戦略や地域の医療計画に、いかに大きな価値をもたらすか。その可能性を、まずは無料トライアルでお確かめください。

まとめ

複雑性と不確実性が増す時代において、経験や勘といった個人の能力に依存するだけでなく、データという客観的な根拠に基づき、地理空間的な視点から戦略を立案することの重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。

GISは、そのための最も効果的なツールであり、医療の質の向上と提供体制の効率化を両立させる鍵となります。

監修者プロフィール

市川 史祥

技研商事インターナショナル株式会社

執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント

医療経営士/介護福祉経営士

流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師

一般社団法人LBMA Japan 理事

1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/