エリアマーケティングラボ

ライフステージ区分とエリアマーケティング

2025年6月30日号(Vol.156)

はじめに:あなたのお客さんはどこに住んでる?

「ライフステージ」でわかる顧客の姿

マーケティングにおける「ライフステージ」とは、単に年齢で区切るのではなく、就職、結婚、出産、子育て、引退といった「人生の大きな節目」によって、人々の暮らしや求めるものが変化するという考え方です 。この変化を理解することは、ビジネスを成功させる上で非常に重要です。

しかし、多くの企業は、ターゲットとなるライフステージの顧客が「具体的にどの地域に、どれくらい住んでいるのか」まで把握できていないことが多く、これがマーケティング施策のズレを引き起こします 。例えば、子育て中の家族がターゲットであるにもかかわらず、一人暮らしの若者が多い都心で家族向けの商品を販売したり、逆に子育て世帯が多い郊外で一人暮らし向けサービスを宣伝したりするような「施策と実態がズレたマーケティング」は、広告費の無駄だけでなく、大きなビジネスチャンスの損失にもつながります。

本記事では、この課題を解決し、ライフステージの考え方をビジネスに役立てるための方法を解説します 。まず、ライフステージがどのようなもので、人々の購買行動にどう影響するかを整理します 。次に、「地域」という視点がなぜ重要なのか、そして従来の分析の限界を説明します 。最後に、地域の顧客像を詳細に描き出す「ライフステージマトリクス」と、その分析に必要な「GIS(地理情報システム)」の活用法について紹介します。

「ライフステージ」って何?買い物の仕方がどう変わるの?

ライフステージ分析の最初のステップは、この言葉の意味と分け方を正確に知ることです。ライフステージとは、繰り返しますが、ただの年齢ではなく、人生の節目によって変化する個人の生活段階を指します。この「段階」が変わると、人々の価値観や買い物の仕方に大きな影響を与えるため、マーケティングにおいて顧客を分類する(セグメンテーションする)最も強力な方法の1つとして使われています。

人生の節目で「モノの選び方」はこう変わる

ライフステージが変化すると、消費者の「選ぶ理由」が根本から変わります。これは、ライフステージの変化によって、製品やサービスが利用される「利用シーン」や「使い方」が変わるためです。

例1:外食店の選択

• 子どもがいない夫婦: 「料理の質」や「静かで落ち着いた雰囲気」を最優先に店を選ぶ傾向があります。レストランに求めるのは、二人だけの特別な時間を過ごすという価値です。

• 小さな子どもがいる家族: 「子ども用の椅子や食器があるか」「騒いでも気兼ねしないか」といった、子どもと一緒でも安心して食事を楽しめる環境が最優先事項になります。料理の質も重要ですが、優先順位は下がります。この場合、レストランに求める価値は「家族全員がストレスなく食事を終えられること」に変化します。

例2:自動車の購入

• 20代の独身者: スタイリッシュなデザインや走行性能を重視し、コンパクトカーやスポーツカーを選ぶ傾向があります。

• 30代で子どもが生まれた家族: 安全性、室内の広さ、スライドドアの利便性などを重視し、ミニバンやSUVが選択肢の中心になります 。自動車という同じカテゴリでも、求める価値は「自己表現」から「家族の安全と利便性」へとシフトします。

このように、ライフステージは消費者の「利用シーン」を決定し、購買決定の優先順位を変えるため、ターゲット顧客のライフステージを深く理解することが成功の鍵となります。

代表的なライフステージの分け方

ライフステージによって、人々の価値観やライフスタイルは大きく変化し、購買行動にも影響を与えます。エリアマーケティングにおいてライフステージを分ける方法はいくつかあり、目的に応じて使い分けられます。

年齢で分ける方法:

国や自治体の計画などでよく使われる方法で、「0~4歳」「5~14歳」「15~24歳」「40~64歳」「65歳以上」のように分けます。健康に関する取り組みや街づくりなど、広い視点での分析には役立ちますが、一人ひとりの買い物の仕方を知るには少し大雑把すぎるところがあります。

家族構成で分ける方法:

マーケティングでより実践的なのが、世帯の人数や家族の関係に注目した分け方です。「一人暮らしの世帯」「夫婦だけの世帯」「夫婦と子どもの世帯」「ひとり親と子どもの世帯」「三世代同居の世帯」などが代表的です。この分け方は、家の広さや食料品の購入量、休日の過ごし方など、多くの買い物の行動に直接つながります。

性別や健康状態で分ける方法(女性の例):

特に健康や美容に関する市場では、性別に特化したライフステージが重要視されます。例えば女性の場合、「思春期」「性成熟期」「更年期」「老年期」という4つの段階に分けられ、それぞれの段階で体や心の悩みや求めるものが異なるため、きめ細やかなアプローチが可能です。

これらの代表的な分け方には、「一つの視点」でしか顧客を捉えられないという共通の限界があります。「45~64歳」という年齢区分だけでは、都会で暮らす一人暮らしなのか、郊外で子どもと暮らす親なのかが分かりません。同様に、「夫婦と子どもの世帯」という区分だけでは、世帯主が30代なのか50代なのかが分かりません。このように、単一の視点での分析は、マーケティングの精度を低下させる根本的な原因となります。

【失敗例から学ぶ】なぜ「地域」の視点がないと失敗するのか?

先ほど述べたように、ライフステージ分析は強力なツールですが、使い方を間違えると大きな失敗につながります。特に、「地域」という地理的な視点が抜けた分析は、絵に描いた餅で終わってしまいがちです。ここでは、具体的な例を挙げながら、従来の分析方法の限界と、地域という視点を取り入れることの大切さをご説明します。

なぜ「地域」の視点がないと、分析は失敗するのか?

多くの企業が陥りがちなのが「平均値の落とし穴」です。

例えば、ある都市全体のデータを分析した結果、「平均的な住民像は45歳の夫婦と高校生の子ども一人」という結論が出たとします。この平均像を信じて、全国展開するお店が、市内の店舗に10代向けの商品や40代向けの服をたくさん置いたとします。しかし、この都市の実際の姿は全く違うかもしれません。

A地区(都心部):

再開発が進み、家賃の高いタワーマンションが立ち並ぶ。住人の多くは30代前半の一人暮らしや、共働きで子どもがいない夫婦(DINKS)。

B地区(郊外):

昔ながらの住宅街が広がっていて、住人の多くは65歳以上の高齢者世帯。

C地区(新しい住宅地):

新しく開発された地域で、30代後半の未就学児を持つ子育て中の家族が多く居住。

この場合、「平均像」である45歳の親子は、どの地区にも多数派としては存在しません。A地区では10代向け商品が売れ残り、B地区では若い家族向けの商品が響かない、という事態が発生します。これは、地域ごとの特徴を無視し、都市全体の「平均」という間違った姿を追いかけた結果の、必然的な失敗です。

このような失敗は、売れ残った在庫、効果の薄い宣伝活動、地域のニーズと合わないお店のレイアウトといった形で、会社の利益を直接圧迫します。

さらに、地域の状況は常に変わります。再開発や大型商業施設のオープン・閉店、住人の入れ替わり等により、地域の特性は刻一刻と変化していきます。地域という視点が抜けた分析は、昔のデータに頼りすぎた結果、こうした市場の変化に対応できず戦略が古くなってしまうリスクがあります。

ただ、この状況は見方を変えればビジネスチャンスを意味します。ライバル会社が都市全体の「平均像」を相手に大雑把なマーケティングをしている間に、自社が地域ごとの詳しいライフステージの構成を把握し、それぞれの地域に一番合ったやり方でアプローチできれば、どうなるでしょうか。

例えば、先ほどの都市において、地域ごとの特徴を把握している会社は、以下のようなきめ細やかな戦略を展開できます。

A地区(都心部):

一人分の惣菜や高品質な冷凍食品を充実させ、お店の営業時間を長くする。

B地区(郊外):

健康食品や少量パックの生鮮品を増やし、宅配サービスを強化する。

C地区(新しい住宅地):

ベビー用品やおむつの品揃えを増やし、週末に親子向けイベントを開催する。

このように、地域ごとの顧客像に合わせて商品、サービス、宣伝方法を最適化することで、顧客満足度を高め、地域で高い支持を得ることができます。これは、競合他社が簡単に真似できない強力な「他社との差別化」につながり、高度な地域分析は、単にコストを削減するだけでなく、市場で主導権を握るための戦略的な投資となるのです。

ライフステージ分析を成功させる「地域マーケティング」と「商圏分析」

地域という視点が欠かせないことは明らかになりました。では、具体的にどうすれば地域ごとのライフステージの構成を詳しく把握できるのでしょうか? その答えが、地域マーケティングの考え方と、それを支える高度な商圏分析データにあります。ここでは、その中心となる「ライフステージマトリクス」という画期的な方法をご紹介します。

地域の情報を詳しくする「ライフステージマトリクス」という新しい方法

従来の分析が抱えていた「一つの視点の限界」という課題を根本から解決するのが、「ライフステージマトリクス」です 。これは、国勢調査などの国の統計データを基に、「家族のタイプ」と「世帯主の年齢」という2つの情報を組み合わせて、小さな地域単位で世帯の構成を詳しく示す独自のデータです。

「年齢」や「性別」、「世帯構成」だけではない。この分析は、IPF法(Iterative Proportional Fitting)などの高度な統計技術によって支えられており、公開されている統計データだけではわからない、詳細な組み合わせのデータを推測することを可能にしています。

「ライフステージ」で商圏を測れる『ライフステージマトリクス』とは

https://www.giken.co.jp/datalineup/statistics/smartcensus_lifestage/

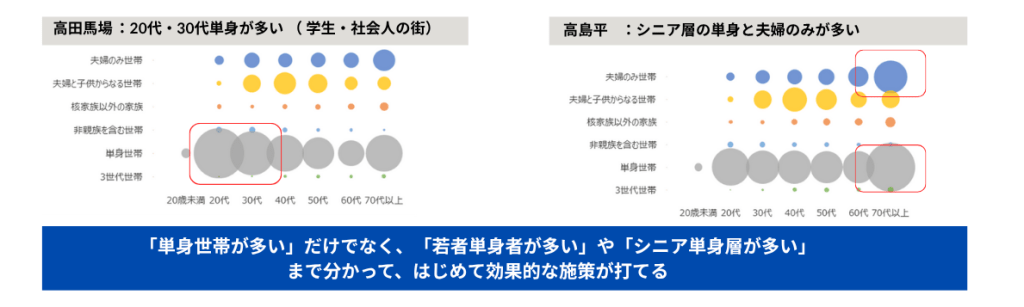

ライフステージマトリクスがもたらす価値は非常に大きく、例えば、「この地域は一人暮らしが多い」という大まかな把握から、「この地域は30歳未満の若い一人暮らしが多い」のか、それとも「65歳以上の高齢の一人暮らしが多い」のか、というレベルまで顧客像を劇的に詳しく知ることができます。これら2つのグループは、生活スタイルも購買行動も全く異なるため、必要とされる商品やサービス、効果的なアプローチも大きく異なります。

この違いを、東京の代表的な3つの駅(豊洲、高田馬場、高島平)の比較で具体的に見てみましょう。これらの駅は同じ東京都内にありながら、ライフステージの構成は驚くほど異なります。

|

駅名 |

主な地域の特徴 |

一番多いライフステージのタイプ |

おすすめのビジネス戦略 |

|

豊洲 |

タワーマンションが立ち並ぶ |

夫婦と子世帯 |

・家族向け大型スーパー |

|

高田馬場 |

大学や専門学校が集まる学生街。 |

一人暮らしの世帯 |

・安い飲食店、居酒屋 |

|

高島平 |

大きな団地が広がる郊外の住宅地。高齢化が進んでいる。 |

一人暮らしの世帯 |

・地域に密着したスーパー |

この表が示すように、同じ「東京都」というくくりでマーケティング戦略を立てることがいかに意味がないかは一目瞭然です。豊洲で成功したビジネスモデルが、高田馬場や高島平で通用する可能性は極めて低いでしょう。ライフステージマトリクスは、このような地域ごとの「顔」の違いをデータに基づいてはっきりと描き出し、本当に地域に合った戦略作りを可能にするのです。

「GIS(地理情報システム)」を用いたライフステージの分析

GIS(地理情報システム)」を用いたライフステージ分析は、データに基づいた高精度な地域戦略を実現する上で非常に有効です。

GISは、地理空間情報を活用し、様々なデータを地図上に可視化・分析するシステムです。ライフステージ分析にGISを導入することで、地域ごとの年齢層、家族構成、所得水準などの情報を重ね合わせ、より詳細な顧客像を把握できます。これにより、最適な店舗配置、商品戦略、販促活動を展開することが可能になります。

GISの無償提供やトライアル

本コラムで紹介した分析は、GISの活用が必要となります。GISがどんなシステムか、どんなことができるのか、ご興味のある方は無償提供がおすすめです。

GISをいきなり導入するのはハードルが高いと感じるかもしれません。まずは、無償で提供されているGISソフトをお試しください。

▼ GISの例:MarketAnalyzer® 5

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/