エリアマーケティングラボ

店舗の来店者分析で売上向上!顧客行動の見える化と指標

2025年11月27日号(Vol.196)

はじめに

「最近、客足が伸び悩んでいる」「どんなお客様が来店しているのか、実はよく分かっていない」。多くの店舗経営者やマーケティング担当者が、このような課題を抱えているのではないでしょうか。競争が激化する現代の市場において、感覚や経験だけに頼った店舗運営には限界があります。売上を安定的かつ持続的に向上させるためには、データに基づいた客観的な判断が不可欠です。

本コラムでは、店舗の課題を解決する鍵となる「来店者分析」について、その目的から具体的な手法、そして分析結果を売上アップに繋げるアクションまでを網羅的に解説します。店内に設置するAIカメラなどによる分析はもちろん、より広域で戦略的な示唆を得られるエリアマーケティングGIS(地図情報システム)やGPS位置情報を活用した高度な分析手法まで、専門家の視点から深く掘り下げます。

なぜ今、「来店」のデータ分析がビジネス成長の鍵なのか?

来店者分析とは、店舗を訪れるお客様の数や属性、行動などをデータとして収集・分析し、店舗運営の改善に役立てる活動全般を指します。なぜ今、この来店者分析が重要視されているのでしょうか。その目的と重要性を3つのポイントで解説します。

目的1:顧客理解の深化と「思い込み」からの脱却

多くの店舗運営は、「この商品は若者に人気だろう」「夕方は主婦層が多いはず」といった経験則や感覚的な思い込みに支えられています。しかし、これらの仮説は実際の顧客層とズレていることが少なくありません。来店者分析を行えば、「実際には30代の男性が多く購入している」「平日の昼間は高齢者の来店がピーク」といった客観的な事実をデータで把握できます。

これにより、経験や勘に頼った属人的な店舗運営から脱却し、データという確固たる根拠に基づいた的確な意思決定が可能になります。ターゲット顧客を正しく理解することは、品揃え、価格設定、プロモーション活動など、あらゆるマーケティング施策の精度を高める第一歩です。

目的2:売上方程式の分解による課題の特定

店舗の売上は、感覚的な「売れた」「売れなかった」という結果論で捉えるべきではありません。売上は以下の要素に分解できます。

売上=店舗前通行量×入店率×買上率×客単価

来店者分析は、この方程式を構成する各要素を数値化し、どこに課題があるのかを明確にしてくれます。

• 店舗の前は多くの人が通るのに、なぜ入店してくれないのか?(入店率の課題)

• たくさんのお客様が来店するのに、なぜ購入に繋がらないのか?(買上率の課題)

• リピーターが少なく、常に新規顧客に頼っているのはなぜか?(顧客ロイヤルティの課題)

このように課題を具体的に特定することで、効果的な改善策を打つことができ、売上向上に直結します。例えば、入店率が低い場合はファサード(店舗外観)や入口のディスプレイ改善が、買上率が低い場合は品揃えや接客、レジの待ち時間などに問題がある可能性が示唆されます。

目的3:優れた顧客体験の創出とロイヤルティ醸成

お客様が何を求めているのかを深く理解することは、商売の基本です。来店者分析によって顧客の行動パターンや興味関心を把握することで、より満足度の高い店舗体験を提供できます。

例えば、お客様がよく立ち止まる場所に人気商品を配置したり、混雑する時間帯にスタッフを増員したりといった改善が可能です。顧客満足度の向上は、結果としてリピーターの育成に繋がり、安定した店舗経営の基盤を築きます。データに基づいた改善は、顧客一人ひとりにとって快適で価値のある店舗環境を創出し、長期的な信頼関係(ロイヤルティ)を醸成するのです。

来店者分析で収集するデータとは?店舗内外の顧客情報を捉える

来店者分析の精度と深さは、収集するデータの種類と質によって大きく左右されます。データ収集のアプローチは、大きく分けて「店舗内」のミクロな行動を捉えるものと、「店舗外」の広域なマクロな動きを捉えるものの2つに分類できます。

店舗内で顧客を捉える:来店分析カメラ、Wi-Fi等の手法

これらは、店舗という物理的な空間内での顧客の動きを可視化するためのテクノロジーです。

AIカメラ(マーケティングカメラ)

店舗に設置したカメラの映像をAIが解析し、来店者数や属性(性別・年代)、店内の移動ルート(顧客動線)などを自動でデータ化する手法です。複数人が同時に出入りする混雑時でも高精度に人数をカウントでき、ヒートマップ機能で顧客がどのエリアに長く滞在したかを可視化することも可能です。防犯カメラと一体化したタイプも多く、マーケティングとセキュリティを両立できる、近年最も注目されている手法です。

Wi-Fiセンシング

来店客が持つスマートフォンが発するWi-Fiの電波を検知し、来店者数や滞在時間を計測します。比較的広範囲をカバーできますが、Wi-Fiをオフにしている顧客は計測できない、詳細な属性や動線の把握は困難という弱点があります。

Beacon(ビーコン)

Bluetooth信号を発信する小型装置を店内に設置し、専用アプリをインストールした顧客のスマートフォンと通信することで、来店検知や詳細な位置情報を取得します。クーポン配信など販促施策との連携に強い反面、顧客にアプリをインストールしてもらうという高いハードルが存在します。

手動カウンター

スタッフが数取器を使い、手動で来店者数をカウントする最も原始的な方法です。低コストですぐに始められますが、スタッフの負担が大きく、計測ミスも発生しやすいため、データの信頼性や取得できる情報の種類には限界があります。

店舗外の広域な顧客行動を捉える:GPS位置情報による人流分析

店舗内の分析だけでは、「そもそも、そのお客様はどこから来たのか?」「来店する前、あるいは帰った後、どこに立ち寄ったのか?」といった、より戦略的な問いに答えることはできません。この問いに答えるのが、GPS位置情報ビッグデータを活用した「人流分析」です。

これは、匿名のスマートフォンGPSデータから人々の移動や滞在を分析する手法で、技研商事インターナショナルが提供するKDDI Location Analyzerなどが代表的なツールです。この分析により、従来の来店者分析の枠を大きく超える、以下のような戦略的インサイトを得ることが可能になります。

• 真の商圏の可視化

店舗周辺の地図に円を描くような従来の商圏設定ではなく、来店者が「実際に」どこから来ているのか(居住地、勤務地など)を地図上に正確に可視化します。これにより、自店の本当の影響範囲を把握できます。

• 来店前後の回遊行動分析

自店の来店者が、その前後に競合店や他の商業施設に立ち寄っているかを分析できます。これにより、顧客のライフスタイルや買い物行動の全体像を理解し、競合との関係性を深く洞察できます。

• 店舗前通行量の質的分析

単に店舗の前を何人が通ったかを数えるだけでなく、その通行者がどのような属性(性別・年代)で、どこから来た人々のかまで分析できます。これにより、入店に至らなかった潜在顧客層のプロファイルを把握することが可能です。

店舗内の「What(何をしたか)」のデータと、店舗外の「Where(どこから来たか)」のデータを融合させることで、初めて顧客の全体像が浮かび上がります。例えば、GPSデータで特定した新興住宅エリアからの来店客が、店内のAIカメラ分析で特定の商品棚の前で立ち止まるものの購入に至っていない、という事実が判明したとします。この場合、「そのエリアの住民に対して、その商品の価値を伝えるターゲット広告を配信する」という、極めて具体的で効果的な施策を立案できるのです。

来店者分析手法の比較:店内分析からエリアマーケティングまで

|

収集手法 |

主な取得データ |

分析の焦点 |

メリット |

デメリット |

GISとの連携価値 |

|

手動 |

来店者数 |

量 |

低コスト、即時性 |

人的負担大、データ項目が限定的、誤差多い |

時間帯別来店者数の基礎データとして活用可能 |

|

AIカメラ |

来店者数、属性、店内動線、滞在時間 |

店内行動 |

高精度、豊富な店内情報、自動計測 |

導入コスト、プライバシー配慮、画角の限界 |

店内行動と、来店者の居住地特性・ライフスタイル(GISデータ)を紐づけ、より深い顧客像を構築 |

|

Wi-Fi |

滞在時間、来店頻度、おおまかな位置 |

店内滞在 |

比較的安価、広範囲カバー |

精度限界、顧客の端末設定に依存、アプリ必須(Beacon) |

来店頻度データと商圏内での他施設への訪問パターンを分析し、顧客の回遊性を把握 |

|

GPS |

来店元居住地/勤務地、移動経路、来店前後行動、競合店訪問 |

商圏・市場 |

広域、高精度、競合分析可能、顧客のライフスタイル把握 |

個人の特定は不可 |

エリアマーケティングの根幹をなす戦略データそのもの |

高度な「来店客分析」を可能にする手法とエリアマーケティングGISの役割

来店者分析から得られる価値を最大化するには、収集したデータを解釈し、ビジネス上の意思決定に繋げるための適切な指標とツールが必要です。ここでは、見るべき重要指標と、それを高度に分析するためのエリアマーケティングGISの役割について解説します。

来店客分析で見るべき重要指標(KPI)

店舗の健康状態を多角的に評価するためには、以下の主要業績評価指標(KPI)を定点観測することが重要です。

• 集客指標

店舗前通行量:店舗の立地ポテンシャルを測る基本指標。入店率(キャプチャーレート):店舗前通行者のうち、実際に入店した人の割合。店舗のファサードやVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)の魅力度を示します。

• 店内行動・売上指標

買上率:入店者のうち、商品を購入した人の割合。品揃え、接客、店内レイアウトなどの総合的な販売力を示します。

客単価:購入客1人あたりの平均購入金額。アップセルやクロスセルの成果を測ります。

平均滞在時間:顧客が店内で過ごした時間の平均。滞在時間が長いほど、商品をじっくり見ている可能性が高いですが、レジの行列などネガティブな要因も考慮する必要があります。

• 顧客ロイヤルティ指標

来店頻度・リピート率:一定期間内に再来店した顧客の割合。顧客満足度や店舗への愛着度を測る上で極めて重要です。

技研商事インターナショナルのGISが実現する次世代の来店者分析

これらのKPIをより深く、戦略的に分析するために活用されるのが、技研商事インターナショナルが提供するエリアマーケティング用GIS(地理情報システム)です。GISは、地図上に様々なデータを重ね合わせることで、地域やエリアの特性を可視化・分析する専門ツールです。

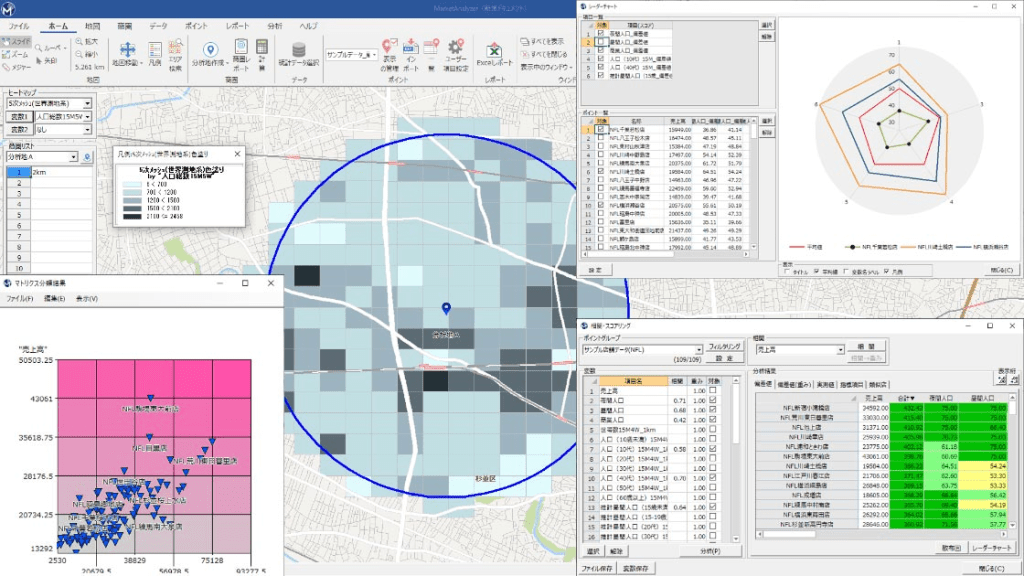

商圏の「ポテンシャル」を測る『MarketAnalyzer® 5』

MarketAnalyzer® 5は、国勢調査などの公的統計データや、年収、消費傾向といった多様なデータを地図上に展開し、エリアの「潜在能力(ポテンシャル)」を分析するシステムです。

例えば、新規出店を検討する際、候補地の地図をクリックするだけで、その周辺エリアの人口構成、世帯年収、昼間人口、商業施設の集積度などを瞬時にレポート化できます。さらに、既存店の売上と商圏特性の関係性を分析する重回帰分析などの統計モデルを用いることで、新店の売上を高い精度で予測することも可能です。これは、勘や経験に頼らない、データに基づいた出店戦略の策定を強力に支援します。

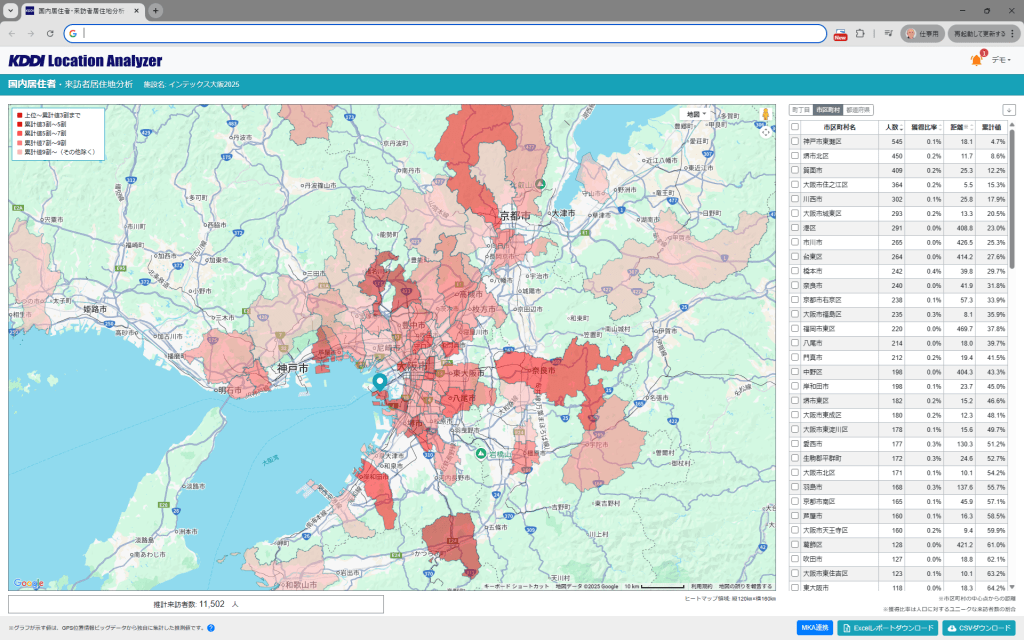

“リアルな人の動き”を捉える『KDDI Location Analyzer』

KDDI Location Analyzerは、KDDIが保有する高精度なGPS位置情報ビッグデータを活用し、「実際の人の流れ(人流)」を分析するクラウド型GISです。

従来の商圏分析が「そのエリアにどんな人が住んでいるか」という静的な分析だったのに対し、人流分析は「そのエリアに、どこからどんな人が、いつ、どれくらい来ているか」という動的な実態を捉えます。これにより、自店舗や競合店の真の集客エリア(実勢商圏)を可視化したり、曜日・時間帯別の来訪者数の推移や属性の変化を詳細に把握したりできます。

従来の商圏分析が、地図上に単純な円を描くことしかできなかったのに対し、GPSデータは、店舗の商圏がきれいな円ではなく、交通網や地域特性に応じていびつな形をしていること、そして平日と休日、昼と夜でその形がダイナミックに変化する「生き物」であることを明らかにします。この「生きた商圏」を捉えることで、例えばチラシのポスティングエリアを実際の来店者居住地に限定したり、休日に遠方からの来店者が多いエリアに対してWeb広告を配信したりと、マーケティングROIを劇的に向上させる「ダイナミック・エリアマーケティング」が実現可能になるのです。

分析結果を売上向上に繋げる店舗施策への活用法

分析は、あくまで改善のための手段です。分析で得られた気づきを、具体的なアクションに繋げてこそ意味があります。ここでは、分析結果を活かした改善アクションの例をいくつかご紹介します。

VMD・レイアウト・人員配置の最適化

AIカメラによる動線分析やヒートマップ分析は、店舗レイアウトの改善に直接的な示唆を与えます。「注目度は高いが売上は低い棚」が分かれば、その商品の陳列方法を見直したり、POPで使い方を提案したりする改善が考えられます。逆に、顧客が素通りしてしまう「死に筋エリア」には、注目を集めるための目玉商品を配置するなどの対策が有効です。

また、KDDI Location Analyzerで時間帯別の来訪者数を正確に把握すれば、顧客が多いピークタイムに合わせてスタッフのシフトを厚くし、接客機会の損失やレジの待ち時間を減らすことができます。これにより、顧客満足度と買上率の向上が期待できます。

顧客ロイヤルティを高める「3回来店の法則」の実践

マーケティングの世界には「3回来店の法則」という経験則があります。これは、顧客が3回来店すると、その顧客が継続的なファン(リピーター)になる確率が飛躍的に高まるというものです。ある調査では、初回来店客が2回目に再来店する確率は23%程度だったのに対し、2回目に来店した客が3回目に来店する確率は74%に跳ね上がり、それ以降は90%以上の確率で来店し続けるという結果も出ています。この法則は、単なる経験則ではなく、来店者分析ツールによって測定・管理できるKPIとなり得ます。

エリア特性に応じた販促戦略の立案と競合分析

エリアマーケティングGISと人流分析は、販促戦略と競合対策を根本から変革します。

GPSデータを用いて自店の来店者の居住地を分析し、上位5つのエリアを特定します。そして、そのエリアにチラシ配布やWeb広告(ジオターゲティング広告)を集中投下することで、無駄な広告費を削減し、費用対効果を最大化できます。

さらに、これらのツールは競合分析においても絶大な力を発揮します。従来、競合分析とは、競合店に足を運んで価格や品揃え、接客を調査する、といった受動的な活動でした。しかし、KDDI Location Analyzerを使えば、自店の商圏だけでなく、競合店の商圏も全く同じように可視化できます。

これにより、競合がどのエリアから顧客を集めているかという「牙城」を特定できます。この事実は、競合分析を次のステージへと引き上げます。競合の牙城となっているエリアに対し、「〇〇地区にお住まいの皆様へ、当店からの特別なご提案です」といったメッセージで、極めて戦略的な広告を仕掛けることが可能になるのです。これは、競合の顧客を積極的に奪いに行く「攻めの競合分析」であり、データが可能にする新しい競争戦略です。

自社に最適な来店者分析ツールの選び方

自店舗に来店者分析ツールを導入する際、何を基準に選べばよいのでしょうか。失敗しないための3つのポイントを解説します。

Point 1:解決したい経営課題の明確化

最も重要なのは、「ツールを使って何を解決したいのか」を明確にすることです。「とにかく客数を正確に数えたい」という現場レベルの課題なのか、「リピーターを増やしたい」「店内のボトルネックを解消したい」といった戦術レベルの課題なのか、それとも「次の出店エリアをデータで決めたい」「競合からシェアを奪う戦略を立てたい」といった経営レベルの戦略的課題なのか。目的によって最適なツールや機能は大きく異なります。

Point 2:データの精度と分析範囲(店舗内か、エリア全体か))

ツールの心臓部である分析精度は必ず確認すべきです。特にAIカメラの場合、逆光や混雑時、マスク着用時の認識精度は製品によって差があります。そしてより重要なのが、分析の「範囲」です。自店の四方の壁の内側で何が起きているかを知りたいだけなのか、それとも自店が属する市場やエリア全体の中で、自店がどのようなポジションにあり、どのようなポテンシャルを持っているのかを知りたいのか。この問いが、店内分析ツールで十分なのか、エリアマーケティングGISのような広域分析ツールが必要なのかを決定します。

Point 3:導入後のサポート体制と活用のしやすさ

高度な分析ツールは、導入して終わりではありません。データを正しく解釈し、アクションに繋げるためのノウハウが必要です。ツールの操作方法だけでなく、分析結果の活用方法について相談できるコンサルティングサービスや、定期的な勉強会を提供しているかなど、導入後のサポート体制は重要な選定ポイントです。技研商事インターナショナルでは、30年以上にわたるエリアマーケティングの知見を基に、お客様がデータを最大限に活用できるよう、伴走型のサポートを提供しています。

まとめ:来店者分析は、店舗の未来を映す鏡

本コラムでは、店舗運営をデータドリブンに変革する「来店者分析」について、その重要性から具体的な手法、指標、活用法までを網羅的に解説しました。

来店者分析のポイント

• 感覚的な運営から脱却し、データに基づいた意思決定を可能にする。

• 分析には店内のミクロな行動を捉える「What」と、エリア全体のマクロな動きを捉える「Where」の視点があり、両者の融合が競争優位性を生む。

• 「入店率」「買上率」「3回来店の法則」など、具体的な指標を追いかけることで、改善点が明確になる。

• 分析結果はレイアウト改善から高度な販促戦略、競合対策まで、あらゆる施策に活用できる。

来店者分析は、単なる過去のデータ集計ではありません。それは顧客を深く理解し、これまで見えていなかった自店の課題や可能性を発見し、未来の成長戦略を描くための「鏡」です。

自社の店舗が持つ真のポテンシャルを、エリアマーケティングの専門家と共に探ってみませんか?技研商事インターナショナルでは、お客様の課題に合わせた最適な分析ソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/