エリアマーケティングラボ

出店戦略とは?店舗マーケティングと分析方法

2025年8月15日号(Vol.166)

はじめに

店舗の成功を左右する要因は数多く存在するものの、中でも精度の高い出店戦略は事業計画の根幹をなす重要な要素です。本コラムでは、独立開業を目指す個人事業主から多店舗展開を担う担当者まで、あらゆる事業者が実践できる出店戦略の策定方法を解説します。

データに基づいた科学的なアプローチで失敗リスクを最小限に抑え、持続的な成長を可能にするための知識と視座を提供します。

出店戦略の基礎:事業の成否を分ける道しるべ

まず、出店戦略の基本的な考え方と、なぜそれが事業全体の成功にとって不可欠なのかを理解することから始めましょう。

出店戦略とは?その本質と構成要素

出店戦略とは、事業の成功確率を最大化するために、「どこに(Where)」「どのような店舗を(What)」「いつ(When)」「どのように(How)」出店するかを体系的に計画し、意思決定するプロセス全体を指します。単に「良い場所」を探すという行為ではなく、市場環境、競合、自社の強みを多角的に分析し、データに基づいて最適な解を導き出す、経営戦略そのものです。

この戦略は、以下の要素から構成されます。

• 事業コンセプトの定義:誰に、どのような価値を提供するのか。

• 市場・エリア分析:ターゲット顧客はどこにいるのか、市場のポテンシャルはどの程度か。

• 立地選定:具体的な出店場所の評価と決定。

• 売上・投資計画:収益性の予測と資金計画。

• マーケティング計画:開店前後の集客施策。

これらを統合し、一貫性のある計画として練り上げるのが出店戦略の本質です。

「出店戦略」と「店舗戦略」の決定的な違い

出店戦略とよく似た言葉に「店舗戦略」がありますが、両者はスコープと時間軸が明確に異なります。

• 出店戦略(Pre-Opening Strategy)

主に「どこに出店するか」という立地選定やエリアマーケティングに重点を置いた、出店前の計画を指します。事業全体の成長を見据えたマクロな視点が求められ、一度決定すると容易に変更できない不可逆的な要素を扱います。

• 店舗戦略(Post-Opening Strategy)

出店後の「個々の店舗をどう運営していくか」という、品揃え、価格設定、接客、販促活動など、店舗運営に関する具体的な戦術を指します。日々の改善が可能なミクロな視点での計画です。

ここで極めて重要なのは、両者の間にある因果関係です。多くの事業失敗は、優れた店舗戦略(例:魅力的な商品、優れた接客)で、不適切な出店戦略(例:ターゲットのいない立地)をカバーしようとすることに起因します。しかし、どんなに優れた店舗戦略も、根本的な立地の問題を完全に覆すことは困難です。 優れた出店戦略は、その後の店舗戦略の効果を何倍にも増幅させる「成功の土台」を築く行為なのです。

なぜ出店戦略が重要なのか?―感覚経営からの脱却

緻密な出店戦略が不可欠である理由は、主に3つ挙げられます。

1. 投資失敗リスクの最小化

店舗出店には、物件取得費、内装工事費、設備費、人件費など、数千万円単位の初期投資が必要です。もし立地選定を誤り、売上が計画に達しなければ、この莫大な投資を回収できず、事業の存続そのものが危うくなります 。データに基づく出店戦略は、この致命的なリスクを限りなくゼロに近づけるための、最も有効な羅針盤となります。

2. 持続的な成長基盤の構築

1号店の成功は、単なる利益確保以上の意味を持ちます。それは事業の「勝ちパターン」を証明し、ブランドイメージを確立し、2店舗目、3店舗目へと拡大していくための資金的・信用的基盤となります。優れた立地での成功体験は、事業全体の成長エンジンとなるのです。

3. 競争優位性の確立

現代の市場はあらゆる業種で飽和状態にあります。その中で顧客に選ばれ続けるためには、他社にはない明確な強みが必要です。コンセプトに合致した最適な立地は、それ自体が強力で模倣困難な競争優位性となり、価格競争から脱却する源泉となります。

失敗を回避する出店戦略の策定5ステップ

それでは、具体的にどのような手順で出店戦略を策定すればよいのでしょうか。ここでは、失敗リスクを体系的に排除するための5つのステップを解説します。

【STEP1】事業コンセプトの再定義とターゲットの解像度向上

すべての戦略の出発点は、事業コンセプトの明確化です。「誰に、何を、どのように提供し、喜んでもらうのか」を、解像度高く定義します。

• ターゲット顧客は誰か?:「20代女性」といった漠然とした括りではなく、「都心で働く28歳独身女性、年収500万円、健康と自己投資に関心が高く、平日のランチには1,200円まで、週末は友人と少し贅沢な時間を過ごしたい」といった具体的なペルソナまで設定します。

• 提供価値(商品・サービス)は何か?:そのペルソナが抱える課題や欲求に対し、どのような独自の価値を提供できるのかを定義します。

• 価格帯と店舗の雰囲気:提供価値にふさわしい価格設定と、ターゲットが心地よいと感じる空間を設計します。

このコンセプトが、後のすべての分析と意思決定の「フィルター」として機能します。

【STEP2】戦略的環境分析(3C・SWOT・PEST分析の活用)

コンセプトが固まったら、次に自社を取り巻く事業環境を客観的に分析します。ここではビジネスフレームワークの活用が有効です。

• 3C分析:「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から、自社が戦うべき市場と、そこで成功するための要因(KSF)を導き出します。

• SWOT分析:自社の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」という内部環境と、「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」という外部環境を整理し、「強みを活かして機会を掴む」といった具体的な戦略オプションを創出します。

• PEST分析:自社ではコントロール不可能なマクロ環境、すなわち「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の変化が、自社の事業に長期的にどのような影響を与えるかを予測し、備えるために用います。

これらの分析を通じて、事業を取り巻く環境を立体的に把握し、戦略の精度を高めます。

【STEP3】商圏分析とエリア選定 ― 伝統的手法とその限界

コンセプトに合致したターゲット顧客が、どのエリアに多く存在するのかを探すのが商圏分析です。商圏とは、自店舗に集客が期待できる地理的な範囲を指します。

伝統的な手法では、国勢調査などの公的統計データを用いて候補エリアの人口、年齢構成、世帯年収などを調べたり、現地に赴いて通行量を手作業でカウントしたりします。しかし、これらの手法には看過できない限界が存在します。

それは、伝統的分析が陥る「静的なスナップショット」の罠です。例えば、国勢調査は5年に一度のデータであり、あくまで「そこに住んでいる人(夜間人口)」の姿しか捉えられません。

しかし、ビジネスの成否を分けるのは、日中に働く人々、買い物に訪れる人々、週末にレジャーで集まる人々といった「昼間人口」や「流動人口」です。平日のオフィス街と週末の住宅街では、人の流れも層も全く異なります。伝統的な手法では、この「時間」という極めて重要な軸が抜け落ちており、エリアの真のポテンシャルを見誤るリスクが非常に高いのです。

【STEP4】精度の高い売上予測と事業計画の策定

エリアを絞り込んだら、具体的な物件を調査し、より精度の高い売上予測を立てます。希望的観測ではなく、客観的データに基づき、むしろ保守的に見積もることが重要です。

この売上予測と、物件取得費や内装工事費などの初期投資、家賃や人件費などの運転資金を統合し、詳細な事業計画書を作成します。

特に、開業後すぐに経営が安定するとは限らないため、最低でも6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが、予期せぬ事態を乗り越え、事業を軌道に乗せるための生命線となります。

【STEP5】開店前から仕掛ける戦略的マーケティング

どんなに良い立地に出店しても、その存在が認知されなければ顧客は訪れません。マーケティングは開店前から計画的に実行する必要があります。

• 開店前(プレオープン期):SNSでのカウントダウン告知、工事の進捗発信、地域メディアへのプレスリリース、近隣へのポスティングなどで期待感を醸成します。

• 開店時(グランドオープン期):オープン記念セールや限定ノベルティ、レセプションイベントなどで話題性を創出します。

• 開店後(通常営業期):ポイントカードやクーポンによるリピーター育成、Googleビジネスプロフィールやグルメサイトの最適化(MEO対策)、Web広告などで継続的な集客を図ります。

開店景気は一過性のものです。持続的に顧客を獲得し、ファンを育てる仕組み作りが不可欠です。

出店戦略の核心:データで勝つ「店舗立地マーケティング」

出店戦略の成否を最終的に決定づけるのは、立地選定の精度です。ここでは、旧来の感覚的なアプローチから脱却し、データを用いて科学的に最適地を導き出す「店舗立地マーケティング」について深掘りします。

感覚と経験頼りの立地選定が招く悲劇

「人通りが多いから」「競合がいないから」「家賃が安いから」といった断片的な理由や、経営者の「なんとなく良さそう」という感覚だけで立地を決めることは、多くの失敗の源泉です。コンセプトと顧客層のミスマッチ、見えない競合の存在、不採算な売上構造といった問題は、感覚頼りのアプローチでは防ぎきれません。これは運任せのギャンブルに等しく、企業の存続を脅かす極めて危険な行為です。

次世代の店舗分析方法:GIS(地理情報システム)とは?

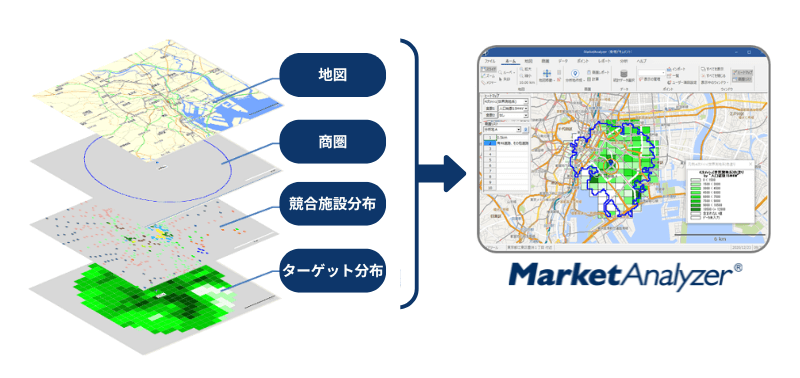

この課題を根本から解決するのが、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。GISとは、一言で言えば「ビジネスに不可欠な多様な情報を地図上に重ね合わせ、これまで見えなかった市場のパターンや関係性を可視化する分析ツール」です。

人口統計、所得水準、競合店の位置、顧客データ、さらには人々の動き(人流)といった膨大なデータを、Excelの表やグラフではなく、直感的に理解できる「地図」というインターフェース上で統合・分析します。これにより、出店戦略における意思決定の質を飛躍的に向上させることが可能になります。

GISが可能にする5つの科学的アプローチ

GISは、従来の商圏分析を以下の5つの点で高度化します。

1. 人口動態の精密な可視化

国勢調査などの統計データを町丁目やさらに細かいメッシュ単位で地図上に色分け表示し、「どのエリアに、どのような年収・年齢・家族構成のターゲット層が集中しているか」をピンポイントで特定できます。

2. 競合環境の完全な把握

自社および競合他社の店舗を地図上にプロットし、その密集度(ドミナント状況)や空白エリアを一目で把握。ハフモデルなどの統計手法を用いれば、各店舗が商圏内の顧客をどの程度吸引しているか、その影響力をシミュレーションすることも可能です。

3. リアルな商圏の描画

「店舗から半径1km」といった単純な円ではなく、道路網や鉄道、河川といった地理的制約を考慮した、より現実に即した「車で10分圏」「徒歩5分圏」といった到達圏ベースの商圏を自動で作成できます。

4. 「人流データ」による動態分析

スマートフォンの位置情報データを活用し、特定のエリアに「いつ」「どのような属性の人が」「どこから来て」「どのくらい滞在しているか」を分析できます。これにより、伝統的分析の弱点であった「静的なスナップショット」の罠を克服し、エリアのリアルタイムな活気を捉えることができます。

5. 精緻な売上予測モデルの構築

既存の成功店舗の売上と、その店舗の商圏特性(人口、競合、人流など)をGISで分析することで、「成功の法則」を数式化した売上予測モデルを構築。新規出店候補地が、そのモデルにどれだけ適合するかを客観的なスコアで評価し、投資判断の精度を極限まで高めます。

【業種別】トップ企業に学ぶ出店戦略の考え方

ここでは、業界をリードする企業がどのように出店戦略を構築しているかを見ていきましょう。彼らの戦略の考え方は、業種を問わず多くの示唆を与えてくれます。

※このパートの内容は、インターネット等の公開情報を基に技研商事インターナショナルで再構成したものです。

スターバックス出店戦略:ブランド体験を最大化する「場」の創造

スターバックスの強みは、

コーヒーそのものだけでなく、「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第3の居場所)」という卓越したブランド体験にあります。彼らの出店戦略は、この体験価値を最大化することに徹底的にフォーカスしています。

「Main & Main」と呼ばれる戦略に基づき、人の往来が多い一等地へ集中的に出店しますが、それは単なるトラフィック獲得が目的ではありません。店舗そのものが洗練されたブランドイメージを伝える「広告」であり、その街の雰囲気とブランドの世界観が一致する「スタバがありそうな街」を厳選しています。

流行に敏感で所得水準の高い層が集まるエリアに出店することで、顧客とブランドの相乗効果を生み出し、単なるカフェを超えた「特別な場所」としての地位を確立しているのです。

マクドナルド出店戦略:最適化モデルを駆使する科学的立地選定

世界最大のファストフードチェーンであるマクドナルドは、出店戦略においても科学的アプローチを徹底しています。近年では、機械学習(ML)などの先進技術を導入し、新規出店候補地の選定を高度に最適化しています。

彼らのアプローチは、単なる人口統計だけでなく、販売予測、建設・運営コスト、近隣店舗との関係性など、無数の変数を考慮した独自の「最適化モデル」を活用します。

これにより、個々の店舗の収益性はもちろん、ネットワーク全体の利益が最大化されるような出店パターンを導き出します。これは、本コラムで提唱する「感覚から科学へ」というシフトを、グローバルレベルで実践している最たる例と言えるでしょう。

コンビニ立地戦略:利便性を極限まで追求するエリア戦略とは

コンビニエンスストアの出店戦略は、「利便性の最大化」と「エリア支配」という2つのキーワードに集約されます。その代表的な手法がドミナント戦略です。これは、

特定のエリアに高密度で集中出店することにより、物流の効率化、ブランド認知度の向上、そして競合他社の参入障壁構築を同時に実現する戦略です。

立地選定においては、視認性(交差点の角地など)、アクセスの容易さ(広い駐車場、出入りのしやすさ)といった要素が徹底的に追求されます。

しかし、このドミナント戦略は諸刃の剣でもあります。最大のデメリットは、自社店舗同士で顧客を奪い合う「カニバリゼーション(共食い)」のリスクです。このリスクを回避し、ドミナント戦略を成功に導く鍵は、GISを活用したマイクロ・マーケティングにあります。

近接する店舗であっても、GISでそれぞれの超局所的な商圏を分析し、「A店はオフィスワーカー向けに弁当を強化」「B店は単身世帯向けに冷凍食品を充実」といったように、品揃えやサービスを微調整

するのです。

これにより、各店舗が異なるニーズを吸収し、エリア全体の売上を最大化することが可能になります。これは、GISがなければ実現不可能な、現代版ドミナント戦略の核心です。

まとめ

本コラムでは、失敗しないための出店戦略について、その基本思想から具体的な策定ステップ、最新の分析手法、そしてトップ企業の事例までを網羅的に解説しました。

以下に出店戦略の要点を改めて整理します。

• 出店戦略は、事業成功の確率を最大化するための設計図である。 感覚や経験則ではなく、体系的な計画こそが成功の基盤となる。

• 計画は「コンセプト明確化 → 環境分析 → 商圏分析 → 事業計画 → マーケティング」の5ステップで進める。 このプロセスを丁寧に進めることで、見落としや判断ミスを防ぐ。

• 成功の鍵は、データに基づく「立地戦略」と計画的な「マーケティング戦略」にある。 特に立地は一度決めたら変えられない、最も重要な意思決定である。

• GISの活用は、出店戦略を「感覚」から「科学」へと進化させる。 人口動態、競合、人流といったデータを地図上で可視化・分析することで、これまで見えなかった最適地を発見できる。

• 資金計画の甘さや集客不足といった、よくある失敗例から学び、リスクを回避する。 慎重な計画と準備が、大きな投資を守る盾となる。

店舗出店は、一人の起業家、一つの企業にとって、未来を左右する大きな決断です。

しかし、正しい知識と強力なツールで武装すれば、その成功確率は格段に高まります。市場は、もはやデータドリブンな意思決定を行う競合との戦いの場です。感覚だけに頼る戦略は、競争上の不利を自ら招くことに他なりません。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/