エリアマーケティングラボ

統計解析とは?

目的・手法・機械学習との違いをわかりやすく解説

2025年10月28日号(Vol.187)

「社内でデータ活用が重要だと言われているけど、何から手をつければいいかわからない…」

「統計解析という言葉は聞くけれど、具体的に何ができて、自分の仕事にどう役立つのかイメージが湧かない…」

このようなお悩みをお持ちのビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。

本コラムでは、統計解析の知識がゼロの方でも、その基本からビジネスでの活用イメージまでを掴めるように、以下の点をわかりやすく解説します。

• 統計解析の基本的な定義と目的

• よく混同される「データ分析」「機械学習」との違い

• ビジネスで役立つ代表的な分析手法

• 統計解析の具体的な進め方と活用事例

• 商圏分析GISで実践する統計解析手法

このコラムを読めば、データ活用の第一歩を踏み出すための、しっかりとした土台知識が身につきます。ぜひ最後までご覧ください。

統計解析の本質:データを戦略的知見に変える技術

統計解析という言葉に、難解な数式や理論を思い浮かべるかもしれません。しかし、ビジネスリーダーにとって重要なのは、その根底にある目的を理解することです。本質的に、統計解析とは「データから行動につながる知見を抽出し、意思決定の質を向上させる科学」です。エリアマーケティングの文脈で、その目的を具体的に見ていきましょう。

統計解析の目的(ビジネスリーダーのための3つの役割)

統計解析は、ビジネス上の課題解決において、主に3つの強力な役割を果たします。

現状把握:ビジネスの「今」を客観的に可視化する

現状把握とは、単にデータを集計することではありません。自社のビジネスが置かれている状況を、誰もが共通認識を持てる客観的な「地図」として描き出すことです。例えば、全顧客の住所データを地図上にプロットし、自社の真の商圏(実勢商圏)を可視化する、あるいは全店舗の坪当たり売上高を地図上で色分けし、パフォーマンスを一目で比較できるようにする、といった活動がこれにあたります。これにより、「なんとなく分かっているつもり」の状態から脱却し、「我々は今どこにいるのか」という全ての戦略の出発点を明確に定義できます。

原因究明:「なぜ」を解明し、成功の要因を特定する

「なぜ、郊外の店舗が都心部の店舗よりも高い利益率を上げているのか?」このようなビジネス上の「なぜ?」に、データで答えを出すのが原因究明の役割です。店舗の業績と、その周辺エリアの人口構成、競合店の数、交通量といった数十もの変数を組み合わせ、統計的に分析することで、成功を左右する真の要因(ドライバー)を突き止めることができます。

これにより、単なる相関関係の発見に留まらず、因果関係に迫ることが可能となり、成功要因を他の店舗へ展開するなど、的確なアクションにつながります。

将来予測:未来を科学し、投資リスクを最小化する

統計解析がもたらす最も価値ある応用が、将来の予測です。過去のデータと、原因究明によって特定された成功要因を基に、未来の結果を予測する数理モデルを構築します。その代表例が、新規出店候補地の売上予測です。統計モデルを用いることで、「この場所に出店した場合、年間売上はXXX円になる可能性が高い」といった具体的な予測を、定量化可能な信頼度と共に算出できます。これは、数億円規模の投資判断におけるリスクを劇的に低減させる、極めて重要なプロセスです。

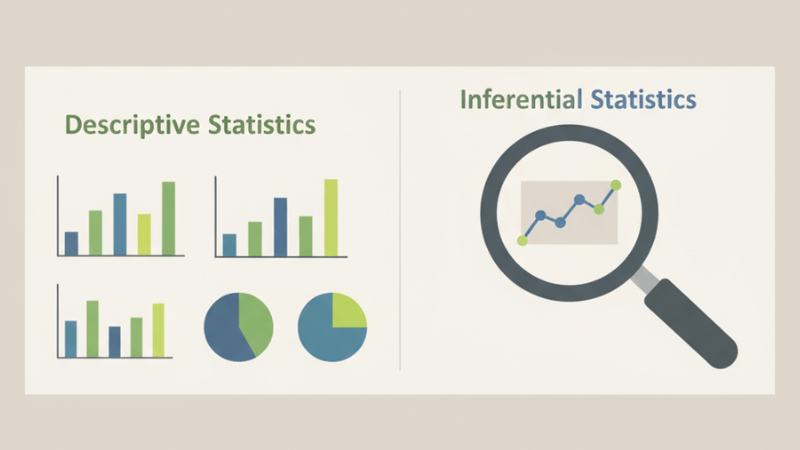

記述統計と推測統計の2つの分類

統計解析は、そのアプローチ方法によって大きく2つに分類されます。それが「記述統計」と「推測統計」です。

記述統計:データの「スナップショット」を撮る

これは、手元にあるデータの特徴を要約し、明確な「スナップショット」を作成する手法です。例えば、エリアマーケティング用GISであるMarketAnalyzer® 5を使い、出店候補地から半径3km圏内の平均世帯年収や年齢構成比を瞬時に算出する、といった活用が挙げられます。これは、あらゆるエリア分析における不可欠な第一歩です。推測統計:データから「全体像」を読み解く

こちらは、手元にある一部のデータ(標本)から、その背後にあるより大きな集団(母集団)の性質を、確率論に基づいて推測する手法です。例えば、ある商業施設で200人のお客様にアンケート調査を行い、その結果から施設を訪れる週2万人の来客者全体の購買意欲を推計する、といったケースがこれにあたります。効率的な市場調査やキャンペーン効果の検証において中心的な役割を果たします。

統計処理・統計分析との違い

統計解析と似た言葉に「統計処理」や「統計分析」があります。これらの違いを簡単に整理しておきましょう。

• 統計処理:データを集計したり、平均値を計算したりといった、分析のための「作業」そのものを指すことが多い言葉です。

• 統計分析:統計解析とほぼ同じ意味で使われることがほとんどです。文脈によっては、分析という「行為」に焦点を当てた表現として使われます。

基本的には「統計解析」が最も広い概念を指すと考えておけば問題ありません。用語の違いに惑わされず、「データから意味のある情報を取り出すこと」という本質を理解することが重要です。

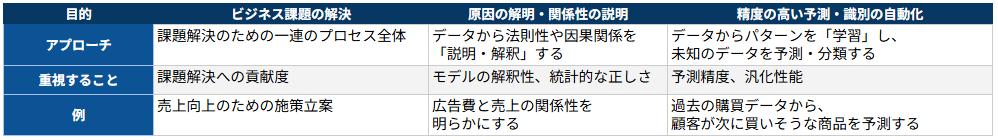

データ分析・機械学習との違い

統計解析を学ぶ上で、多くの初学者が混乱するのが「データ分析」や「機械学習(AI)」との違いです。それぞれの役割と関係性を整理しましょう。これらの用語はしばしば混同されますが、その役割には明確な違いがあります。ビジネスの文脈では、これらがどのように連携するのかを理解することが重要です。

3つの用語の役割比較表

それぞれの用語の目的や役割など、以下の表に整理しました。

データ分析プロセスにおける統計解析

データ分析とは、特定の目的(課題解決)のために、データを収集・加工・分析し、意思決定に役立てる一連の活動全体を指す、非常に広い言葉です。

そして、統計解析は、そのデータ分析という大きなプロセスの中で使われる、有力な手法の一つです。

例えば、「売上が落ちている原因を探る」というデータ分析プロジェクトがあった場合、

1. 売上データや顧客データを集める(データ収集)

2. データをグラフ化して傾向を見る(記述統計)

3. 関連しそうな要因(広告費、競合の動きなど)との関係性を調べる(推測統計)

4. 分析結果から「広告費の減少が売上低下の主因」と結論づける(結果の解釈)

という流れになります。この中で、統計解析が重要な役割を担っていることがわかります。

AI・機械学習と統計解析の関係

機械学習は、AI(人工知能)を実現するための技術の一つで、データの中に潜むパターンをコンピュータが自動で学習し、それに基づいて予測や分類を行う技術です。

実は、機械学習の多くの手法は、統計学の理論をベースに発展してきました。そのため、両者は非常に近い関係にあります。

両者の大きな違いは、その主眼にあります。

• 統計解析:「なぜそうなったのか?」という原因や関係性の「説明・解釈」を重視します。

• 機械学習:「次に何が起こるか?」という「予測精度」を重視します。

例えば、顧客の解約予測モデルを作る場合、統計解析では「どの要素(年齢、利用期間など)が解約に影響しているか」を説明することに重点を置きます。

一方、機械学習では、その理由は分からなくても「とにかく高い精度で解約しそうな人を予測する」ことに重点を置きます。

これらは対立するものではなく、目的によって使い分ける補完的な関係にあると理解しておきましょう。

統計解析の代表的な手法一覧

ここでは、統計解析でよく使われる代表的な手法を「何ができるか」という観点で簡単にご紹介します。

記述統計の主な手法

記述統計は手元にあるデータの特徴を要約し、可視化するための手法です。• 代表値(平均値、中央値、最頻値):データの中心的な傾向を示します。

• 散布度(分散、標準偏差、四分位数):データのばらつきの度合いを示します。

• 度数分布表・ヒストグラム:データがどの範囲にどれだけ分布しているかを可視化します。

• 散布図:2つのデータの関係性(例:身長と体重)を点でプロットして可視化します。

【参考】チェーン店舗全体の商圏データを記述統計の手法で俯瞰する「複数店舗レポート」

▲ 複数店舗レポート閲覧イメージ(データはダミーです。開発中のため一部仕様変更の可能性があります)

「Excel等のツールだけでは複数店舗の比較分析が困難。」「多店舗分析用のデータ抽出・加工が煩雑になる。」などの課題に対して、GISと連携して使える複数店舗レポート機能を開発しました。

複数店舗の分析にかかる工数を削減し、店舗を俯瞰的に評価でき、注力店舗選定に寄与するなど、チェーンストアチェーンストアの店舗開発担当者様の業務改善に役立つメリットがたくさんあります。

「複数店舗レポート」機能の詳細はこちら

推測統計の主な手法

推測統計は一部のデータから全体の性質を推測するための手法です。

• 推定(点推定、区間推定):母集団の平均値(母平均)などを、ある程度の幅を持たせて推測します。「支持率は**35%~45%**の間だろう」といった形です。

• 仮説検定(t検定、カイ二乗検定など):「A案とB案の効果に差があるか?」「このコインは本当に表裏が平等に出るか?」といった仮説が正しいかどうかを、統計的に判断します。

多変量解析の代表的な手法

3つ以上の多くの変数(データ項目)を同時に扱い、それらの複雑な関係性を分析する手法群です。ビジネスで特に活用されることが多いです。

回帰分析

ある結果(目的変数:例 売上)が、どの要因(説明変数:例 広告費、店舗面積)によって影響を受けるのか、その関係性を数式モデルで表す手法です。要因分析や将来予測に広く使われます。

主成分分析

たくさんの関連しあう変数(例:国語、数学、理科、社会、英語の点数)を、より少ない「総合的な指標(主成分)」(例:「文系能力」「理系能力」)に要約する手法です。データをシンプルに要約したいときに使われます。因子分析

アンケートの各回答項目の背後にある、共通の潜在的な要因(因子)を見つけ出す手法です。「顧客満足度」という直接測れないものを、「品質」「価格」「サポート」といった因子から探る際に使われます。クラスター分析

個々のデータの中から、似た性質を持つものを集めていくつかのグループ(クラスター)に分類する手法です。顧客を購買行動や価値観でグループ分けする「顧客セグメンテーション」によく利用されます。更にエリアマーケティングでは、店舗やエリアをクラスタリングしてインサイトを得る分析手法もあります。【参考】エリアをクラスタリングして出店有望エリアを探索した事例

コラム「GISと各種データを活用したコンビニエンスストアの出店余地エリア探索」

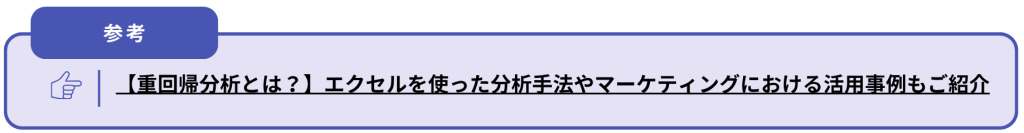

統計解析の基本的な進め方:5ステップ

実際に統計解析を行う際の、基本的な5つのステップをご紹介します。

ステップ1:課題設定と仮説立案

課題設定と仮説立案は最も重要なステップです。「何のために分析するのか?」という目的を明確にします。例えば、「リピート顧客を増やす」という課題を設定し、「初回購入から1ヶ月以内にクーポンを送るとリピート率が上がるのではないか?」といった仮説を立てます。ステップ2:データ収集

立てた仮説を検証するために必要なデータを集めます。社内の販売管理システムや顧客管理システム(CRM)、Webアクセス解析ツール、外部の公開データなど、様々なデータソースが考えられます。ステップ3:データ前処理と可視化

収集したデータを分析できる形に整える作業です。「データクレンジング」とも呼ばれ、欠損値の補完や表記の統一(例:「東京都」と「東京」を揃える)などを行います。その後、グラフなどを作成してデータの全体像を掴みます。ステップ4:分析モデルの選択と実行

ステップ1で設定した課題と、データの種類に応じて、最適な分析手法を選択し、ツールを使って実行します。例えば、売上予測なら回帰分析、顧客のグループ分けならクラスター分析といった形です。ステップ5:結果の評価とアクション

分析結果が何を意味するのかを解釈し、ビジネス上の示唆を導き出します。そして、分析して終わりではなく、具体的なアクション(施策の実行や改善)につなげることが最終的なゴールです。

ビジネスにおける統計解析の活用事例

統計解析が実際のビジネスシーンでどのように役立っているのか、具体的な事例を見ていきましょう。

事例:需要予測による在庫最適化

アパレル業界や小売業界では、過去の売上データ、天候、曜日、イベント情報などを回帰分析にかけることで、将来の商品需要を予測しています。この予測に基づき、生産量や仕入れ量を調整することで、品切れによる機会損失と、過剰在庫による廃棄ロスを同時に削減できます。事例:顧客セグメンテーションの実施

ECサイトや金融機関では、顧客の年齢・性別といった属性データや、購買履歴、サイト内での行動履歴などをクラスター分析にかけることで、顧客をいくつかのグループに分類します。例えば、「高頻度で購入する優良顧客」「セール品ばかり買う価格重視顧客」「最近離反しそうな顧客」などに分け、それぞれのグループに最適化されたマーケティング施策(メールマガジンやクーポンの配布など)を実施します。事例:アンケート結果の分析

新商品の開発や既存サービスの改善のために実施した顧客満足度アンケートの結果を分析します。単に「満足」「不満」の割合を見るだけでなく、因子分析や回帰分析を用いて、「総合満足度」に最も強く影響している要因(例:「価格の手頃さ」よりも「サポートの丁寧さ」)を特定します。これにより、改善すべき点の優先順位を明確にできます。統計解析のツール

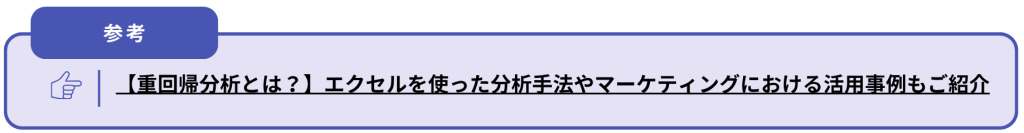

統計解析は、今や様々なツールを使って行うことができます。ここでは代表的なツールと、初心者向けの学習法をご紹介します。

表計算ソフト:Excel

最も身近で、多くのビジネスパーソンが利用できるツールです。平均値や標準偏差などの基本的な記述統計はもちろん、「データ分析」アドイン機能を使えば、回帰分析やt検定といった推測統計も実行可能です。まずはExcelで手元のデータを触ってみるのが、最初のステップとして最適です。

統計解析ソフト:SAS・SPSS

SASやSPSSは、古くからある統計解析の専門ソフトウェアです。プログラミング不要で、マウス操作(GUI)で高度な分析ができるのが特徴です。金融機関や製薬会社など、高い信頼性が求められる業界で広く使われています。高機能な分、ライセンス費用は高額になる傾向があります。プログラミング言語:Python・R

PythonやRは、データ分析の分野で世界的に広く使われている無料のプログラミング言語です。豊富なライブラリ(拡張機能)を使うことで、基本的な統計解析から複雑な機械学習モデルの構築まで、非常に柔軟で高度な分析が可能です。学習コストはかかりますが、将来的にデータサイエンティストを目指すなら習得は必須と言えるでしょう。

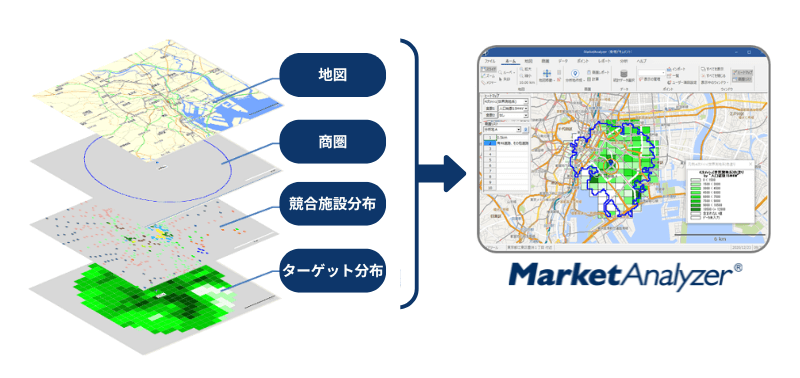

MarketAnalyzer® 5で実践するエリアマーケティングの主要統計手法

このパートでは、統計解析の理論を、エリアマーケティングにおける具体的な課題解決に結びつけます。特にビジネスインパクトの大きい3つの手法を取り上げ、それぞれがどのような問題を解決し、当社の商圏分析GIS「MarketAnalyzer® 5」でいかに簡単かつ強力に実行できるかを詳述します。

重回帰分析:店舗の売上予測

重回帰分析による売上予測の活用

重回帰分析は、売上や集客を目的変数とし、人口や競合数、世帯年収など複数の要因(説明変数)との関係を数式化して予測する手法です。これにより新規出店時の「勘頼み」を排除し、客観的データに基づいた投資判断や、既存店の立地と運営要因の切り分けが可能になります。

エリアマーケティングでの効果

レストランチェーンの例では、既存店舗データと商圏情報を組み合わせて、各要因が売上に与える影響度を算出。これにより立地条件や競合状況を数値化して評価でき、出店判断や業績不振の要因分析に役立ちます。

▼ MarketAnalyzer® 5の特徴

• 全国統計データとの自動連携による変数抽出

• 直感的に変数を選びモデルを構築できるUI

• 候補地の予測売上を瞬時に算出

• 既存店の潜在力や優良店舗のノウハウ発見にも活用

これにより、経験や勘を「定量化」し、精度の高い出店戦略・店舗評価を実現します。

クラスター分析:店舗商圏の理解

クラスター分析による顧客・店舗理解

クラスター分析は、顧客や店舗、エリアを性質の似たグループに分類する手法で、全体像を構造的に理解できます。これにより、画一的な施策から脱却し、セグメントごとの特性に合わせた効果的な戦略や店舗評価が可能になります。

エリアマーケティングでの効果

店舗の売上・客単価・商圏データを組み合わせることで、「都心オフィスワーカー型」「郊外ファミリーハブ型」「高感度トレンド発信型」といった特徴的な店舗グループを発見。商品構成や販促施策をタイプごとに最適化できます。

▼ MarketAnalyzer® 5の特徴

• 店舗を自動分類し、地図上で色分け表示

• 各クラスターに基づく商品戦略・販促戦略の最適化

• クラスター単位での比較により、公平で納得感ある業績評価

これにより、店舗や顧客の「隠れたDNA」を可視化し、具体的な戦略に直結させることができます。

主成分分析:複雑なデータを本質的な指標に縮約

主成分分析によるデータ整理

主成分分析は、多数の相関する変数を少数の本質的な指標(主成分)に集約する手法です。複雑なデータを簡潔にまとめ、エリアの根本的な特性を把握できます。

エリアマーケティングでの効果

住宅開発候補地の評価では、「子供数・公園・学校評価」などをまとめたファミリー居住快適性スコアや、「駅アクセス・商業施設」を反映した都市利便性スコアといった総合指標で比較可能になります。

▼ MarketAnalyzer® 5の特徴

• 複雑な変数を総合スコアに変換し地図上で可視化

• エリアの潜在力を本質的な指標でランキング化

• 戦略目標に合致する最適エリアを迅速に特定

これにより、膨大なデータを整理し、戦略的に使える「比較軸」に変換できます。

まとめ

今回は、統計解析の基本について、その定義から目的、データ分析や機械学習との違い、代表的な手法、活用事例までを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

• 統計解析とは、データから隠れた法則性や全体像を見つけ出し、客観的な意思決定を支援する科学的なアプローチである。

• 主な目的は「現状把握」「原因究明」「将来予測」の3つ。

• データ分析は「課題解決のプロセス全体」、機械学習は「予測精度を重視する技術」であり、統計解析はそれらと密接に関わる手法の一つ。

• 回帰分析やクラスター分析など、ビジネスに直結する強力な手法が数多く存在する。

• まずはExcelなどの身近なツールで、手元のデータを分析してみることが第一歩。

統計解析は、もはや一部の専門家だけのものではありません。全てのビジネスパーソンにとって、データという資源から価値を生み出すための強力な武器となります。この記事が、あなたのデータ活用の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/