エリアマーケティングラボ

全国の主要駅別、駅乗降客数ランキングは?データの取得方法や、企業のリアルな活用事例も公開

2025年11月17日号(Vol.192)

このような「人流」を理解することは、あらゆる企業の成長戦略の根幹をなします。特に、小売、飲食、サービス業といった実店舗ビジネスにとって、顧客がどこに、いつ、どれだけ集まるのかを把握することは、出店戦略、マーケティング、売上予測の精度を左右する決定的な要因となります。

駅乗降客数は、この人流を最も直接的かつ強力に可視化する指標です。本コラムでは、駅乗降客数データの基礎知識から、最新のトレンド、そしてGIS(地理情報システム)やAIを活用した最先端の商圏分析手法までを網羅的に解説します。データがどのようにして「生きた戦略情報」に変わり、ビジネスの指針となるのか、広くご紹介していきます。

「駅乗降客数と人員」の基礎知識:定義、用語の違い、データ入手方法

戦略的な活用を目指す前に、まずは「駅乗降客数」というデータの基本的な性質を正確に理解することが不可欠です。用語の定義からデータの入手方法まで、分析の土台となる知識を整理します。

定義と用語の違い:「乗降客数」と「乗車人員」

「駅乗降客数」とは、一般的に鉄道駅を1日に利用する乗客の総数(乗車人数+降車人数)を指します。これは、その駅がどれだけのにぎわいを持つか、交通の結節点としてどれほどの重要性を持つかを示す最も基本的な指標です。一方で、鉄道会社が公表するデータには「乗車人員」という用語も頻繁に登場します。この2つの用語は意味が異なるため、分析の際には注意が必要です。

• 乗降客数:その駅で電車に乗った人数(乗車人員)と、電車を降りた人数(降車人員)の合計。駅の総利用者数を表します。

• 乗車人員:その駅から電車に乗った人数のみをカウントしたもの。

JR東日本のように「乗車人員」のみを公表している事業者も多く存在します。この場合、駅の総利用者数のおおよその規模を把握するために「乗車人員 × 2」という計算が慣習的に用いられることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。特に、乗り換え客が多いターミナル駅などでは、乗車と降車の人数が一致しないケースもあるため、データの定義を必ず確認することが重要です。

駅乗降客数データはどこで入手できる?

駅別の乗降客数データは、複数のルートから入手することが可能です。それぞれの情報源には特徴があり、分析の目的や求める精度に応じて使い分ける必要があります。

① 鉄道事業者が公開する公式データ

最も信頼性が高い情報源は、各鉄道事業者が公式サイトやIR情報、年次報告書などで公開している公式データです。• JR東日本「各駅の乗車人員」

• 東京メトロ「各駅の1日平均乗降人員」

• 大阪メトロ「各駅の乗降人員」

• 名古屋市交通局「駅別乗車人員」

これらのデータは公式な数値であるため信頼性は非常に高いですが、いくつかの留意点があります。まず、事業者ごとにデータの集計基準(例:年度、特定期間の平均、定期券利用の有無など)や公表タイミングが異なります。また、複数の事業者が乗り入れる駅の場合、各社のデータを合算する手間が生じます。データの形式もPDFやHTMLが主であり、そのままでは分析ツールに取り込みにくいケースも少なくありません。

② 国や自治体のオープンデータ

国土交通省の「国土数値情報」や、政府統計の総合窓口「e-Stat」といった公的機関も、駅の利用状況に関するデータをオープンデータとして提供しています。これらのデータは、全国の駅を網羅し、標準化されたフォーマット(CSVやShapefileなど)で提供されることが多いため、GIS(地理情報システム)などの分析ツールと連携させやすいという大きな利点があります。ただし、公表されるタイミングが鉄道事業者の公式発表よりも遅れる傾向があるため、最新の状況を追うには不向きな場合があります。

③ 商用データベースと人流データ

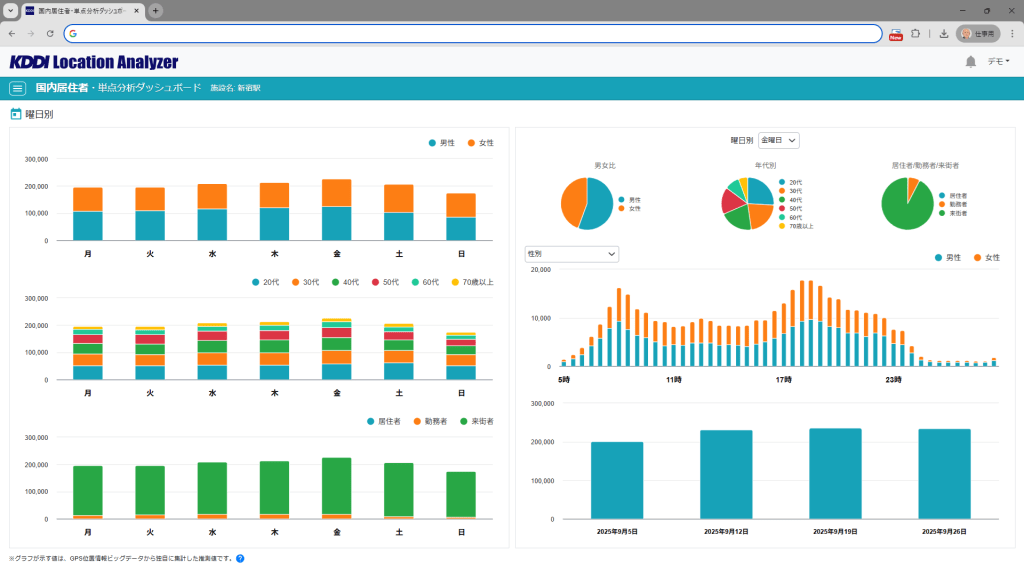

最も戦略的かつ詳細な分析を可能にするのが、専門のデータベンダーが提供する商用データベース(駅乗降客数データ)や、携帯端末の位置情報などから得られる「人流データ」です。公式データが「年に一度の健康診断」だとすれば、人流データは「24時間365日の心拍数を測るウェアラブルデバイス」に例えられます。公式データが示す「駅の利用者総数」という静的な数値に対し、人流データは以下のような動的な情報を明らかにします。

• 時間帯別・曜日別の利用者数:朝の通勤ラッシュ、平日の昼間、休日の夕方など、時間帯による人流の変動を把握できます。

• 利用者の属性:推定される年代、性別、居住地、勤務地といったデモグラフィック情報を把握できます。

• 駅周辺での行動:駅で降りた人々がその後どの方向に移動し、どの店舗や施設に立ち寄るのかといった回遊行動を追跡できます。

これらの詳細なデータは、単に「人が多い駅」を見つけるだけでなく、「自社のターゲット顧客が、どの曜日の何時頃に、どこから来て、駅周辺でどのように過ごしているのか」という、極めて解像度の高い商圏理解を可能にします。このレベルの分析深度こそが、現代のデータドリブンな出店戦略やマーケティングの成否を分けるのです。

【2024年最新版】データで見る全国主要駅ランキングと都市の力学

最新の駅乗降客数データは、現在の日本の都市構造と経済活動の勢力図を如実に映し出しています。ここでは、公表されている最新データ(主に2023年度・2024年度発表分)を基に、全国の主要駅ランキングを読み解き、その数字の裏に隠された都市のダイナミクスを分析します。

第一に、新宿、池袋、渋谷といった巨大ターミナル駅の優位性は揺るぎないものの、その成長率には差が見られます。特に東京駅の+7.6%という高い伸び率は、コロナ禍からの経済活動の正常化、特にインバウンドを含む観光需要と出社回帰の動きが力強く進んでいることを示唆しています。

第二に、そしてより戦略的に重要なのは、ランキング上位の「絶対数」だけでなく、「前年度比の成長率」です。東京メトロの虎ノ門ヒルズ駅(+25.3%)や神谷町駅(+21.4%)に見られる驚異的な伸びは、単なる景気回復ではなく、的を絞った大規模な都市再開発が、いかに強力に人流を創出するかを証明しています。

既存の巨大商圏に出店するのは安定した選択肢ですが、リターンが大きいのは、こうした「成長率の高いエリア」に早期に参入し、エリアの成長の波に乗ることです。静的なランキングデータだけを見ていては、このような未来のポテンシャルを見抜くことはできません。商圏分析においては、現在の利用者数(ストック)と、その変化率(フロー)の両方を注視することが、成功の鍵を握るのです。

データが語るトレンド:コロナ禍以降の回復と「駅」の役割変容

2020年以降、新型コロナウイルスのパンデミックは人々の移動を劇的に変化させ、駅乗降客数にも大きな影響を与えました。そして現在、その回復過程と、定着しつつある新しい働き方・ライフスタイルが、駅の役割そのものを変容させています。

コロナ禍からの力強い回復

最新のデータは、多くの駅で乗降客数がコロナ禍以前の水準に近づきつつある、あるいはそれを超えつつある力強い回復を示しています。JR東日本の2024年度発表データでは、上位100駅すべてで前年度より乗車人員が増加しました。これは、オフィスへの出社回帰、国内旅行の活性化、そしてインバウンド観光客の急回復といった複数の要因が重なった結果です。このマクロな回復トレンドは、実店舗ビジネスにとって追い風となる市場環境が戻ってきたことを意味します。

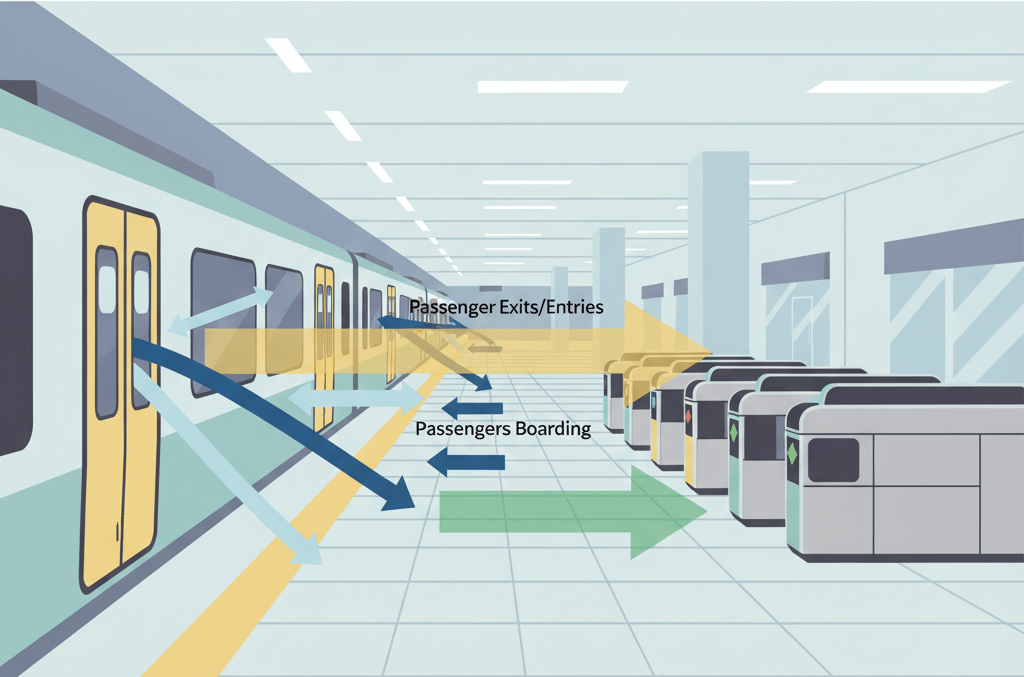

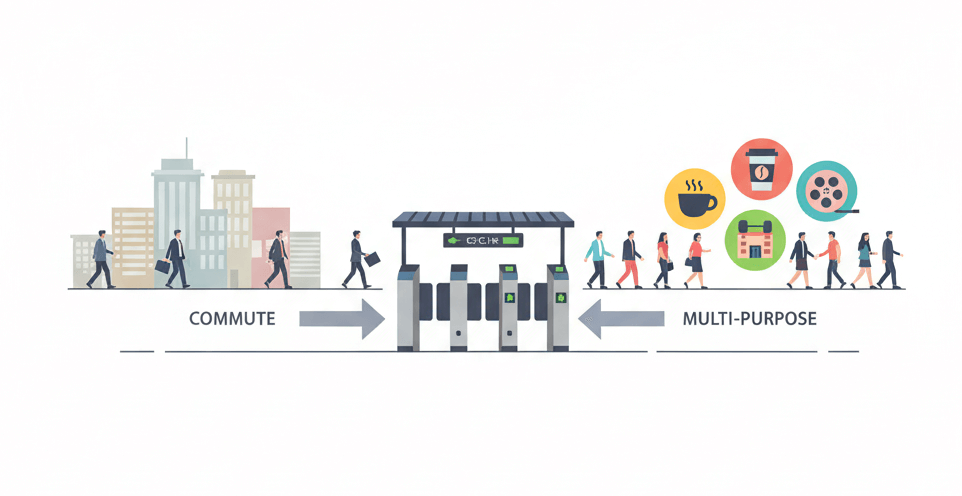

「通勤拠点」から「多目的滞在拠点」へ

しかし、その回復の内実は、コロナ禍以前とは大きく異なっています。最も大きな変化は、リモートワークやハイブリッドワークの定着によるものです。これにより、従来の「平日の朝夕に集中する通勤ラッシュ」という画一的な利用パターンは崩れ、人々の駅利用はより多様化・平準化しています。

• 平日昼間帯の活性化:

オフィスへの出社日が減った代わりに、自宅近くの駅周辺のカフェで仕事をしたり、ランチや買い物を楽しんだりする人が増えました。

• 週末利用の重要性向上:

遠出をせず、近隣の駅周辺で余暇を過ごす「マイクロツーリズム」的な行動が増加し、休日の駅周辺のにぎわいが増しています。

この変化は、駅が単なる「通過点」としての通勤拠点から、仕事、買い物、食事、娯楽といった多様な目的を果たす「滞在拠点」へとその役割を変えつつあることを示しています。この役割変容は、商圏の価値を評価する上での視点の転換を迫ります。

これまでの商圏分析では、駅の乗降客総数が多ければ、それはすなわち通勤者の多さであり、平日の朝夕と昼休み時間帯のビジネスチャンスを意味していました。しかし今後は、平日昼間や休日の滞在人口がもたらす新たな需要を捉えることが重要になります。年間平均の乗降客数という一つの数字だけでは、この新しい商圏のポテンシャルを正確に測ることはできません。曜日別、時間帯別の詳細な人流データを分析し、変化する消費者のリズムに合わせて営業時間、商品構成、マーケティング施策を最適化していく能力が、これからのビジネスの成否を分けるのです。

商圏分析における駅乗降客数データの戦略的活用法

駅乗降客数は、商圏分析における最も基本的かつ強力なデータですが、その価値は活用方法によって天と地ほどの差が生まれます。ここでは、データを具体的なビジネス成果に結びつけるための戦略的な活用法を、3つの主要なシナリオに沿って解説します。

新規出店戦略:成功確率を高める科学的立地選定

感覚や経験に頼った出店判断は、もはや過去のものです。駅乗降客数データを基点とした科学的なアプローチにより、出店の成功確率を飛躍的に高めることができます。br

そのプロセスは、マクロからミクロへと段階的に絞り込んでいくのが定石です。

1. マクロ・スクリーニング

まず、全国の駅乗降客数データを用いて、出店基準(例:1日平均乗降客数5万人以上など)を満たす駅を網羅的にリストアップします。これにより、検討に値するポテンシャルのあるエリアを客観的に抽出します。

2. トレンド分析

次に、リストアップした駅の過去数年間の乗降客数の推移を分析します。乗降客数が安定して増加傾向にある駅は、商圏自体が成長している証拠です。前述の虎ノ門ヒルズ駅のような急成長エリアは、特に注目すべき候補地となります。

3. ミクロ分析(人流分析)

有望な候補駅を数か所に絞り込んだら、GISと人流データを用いて、より詳細なミクロ分析を行います。駅の改札から店舗候補物件までの具体的な動線上の歩行者通行量、物件の視認性、周辺の競合店や集客施設(アンカーテナント)との位置関係などを地図上で可視化します。これにより、「駅の乗降客は多いが、物件前の人通りは少ない」といった致命的な見落としを防ぎます。

4. ターゲティング

最後に、人流データから得られる来訪者の属性(年代、性別、居住地など)を分析し、自社のターゲット顧客層と一致しているかを確認します。乗降客数が多くても、それが自社の顧客層と異なれば、出店は成功しません。

この多段階の分析プロセスを経ることで、「なぜこの場所に出店するのか」をデータに基づいて論理的に説明できるようになり、社内の意思決定を円滑にし、投資リスクを最小化することが可能になります。

既存店の売上改善とマーケティング最適化

駅乗降客数データの活用は、新規出店時だけに留まりません。既存店のパフォーマンスを最大化するためにも極めて有効です。

• 商圏シェアの把握

既存店の最寄り駅の乗降客数と、自店の来店客数を比較することで、「駅利用者のうち、何%を顧客として取り込めているか」という商圏シェアを算出できます。この数値が低い場合、店舗の認知度や魅力に課題がある可能性が示唆され、改善策を講じるきっかけとなります。

• オペレーションの最適化

曜日別・時間帯別の人流データを分析することで、来店客数のピークと谷を正確に予測できます。この予測に基づき、スタッフのシフト配置や商品の仕入れ・製造量を最適化すれば、人件費や廃棄ロスを削減し、利益率の向上に直結します。

• 販促エリアの特定

GISを用いて来店客の居住地を地図上にプロットすることで、店舗の真の「顧客吸引エリア(キャッチメントエリア)」が可視化されます。これにより、チラシのポスティングや地域向けデジタル広告の配信エリアを最適化し、費用対効果の高いマーケティング活動が実現します。

競合分析:市場シェアと顧客の動きを可視化する

商圏は、自社だけで成り立つものではなく、常に競合との力関係の中にあります。人流データを活用することで、これまでブラックボックスだった競合の動向をデータに基づいて分析できます。

• 競合店の集客力推定

自店舗周辺の競合店の前を通過する歩行者数や、実際の店舗への来訪者数を人流データから推定します。これにより、どの競合が最も強力なライバルであるかを客観的に評価できます。

• 顧客の併用状況(併用率)の分析

自店舗の来店客が、その前後にどの競合店を訪れているかを分析します。例えば、「自店の顧客の30%が、近隣のA店にも立ち寄っている」という事実が分かれば、A店との品揃えや価格戦略を比較検討し、差別化を図るための具体的なヒントが得られます。

• ホワイトスペースの発見

駅周辺のエリアで、人流は多いにもかかわらず、特定の業態の店舗が存在しない「空白地帯(ホワイトスペース)」を見つけ出すことができます。これは、競合が少なく、新たな需要を掘り起こせる可能性の高い、絶好の出店機会となり得ます。

このように、駅乗降客数データは、単なる立地評価の指標から始まり、店舗運営の最適化、さらには高度な競合戦略の立案まで、ビジネスのライフサイクル全体にわたって価値を提供する「戦略的資産」へと進化します。このデータを使いこなす能力こそが、現代のロケーションインテリジェンス戦略の中核をなすのです。

【実践事例】データ活用で成果を上げた企業のケーススタディ

理論だけでなく、実際に企業がデータをどのように活用し、具体的な成果に結びつけているのか。ここでは、飲食、小売、サービス業における3つの先進的な事例を紹介し、データ活用の実践的な効果を明らかにします。

※本パートの事例は、インターネット等の公開情報から当社が独自に作成したものです。

【飲食業】タリーズコーヒージャパン株式会社(戦略的適応)

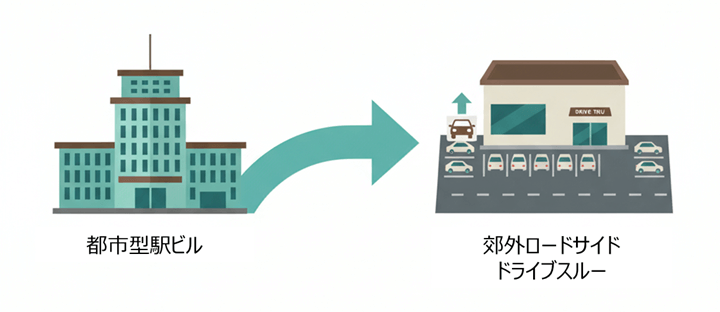

コロナ禍は、多くの飲食企業にとって、過去の成功体験やデータが通用しなくなるという未曾有の危機でした。タリーズコーヒーもその一つで、顧客行動の劇的な変化に対応する必要に迫られました。

• 課題

人々の移動が都心部から郊外へ、公共交通機関から自動車へとシフトする中で、従来の駅前立地を中心とした出店戦略の見直しが急務となりました。しかし、その変化を捉えるための新しいデータ分析手法がありませんでした。

• 解決策

同社は、人流データ、特に車両の通行量を示す「車流データ」の活用に踏み切りました。これにより、郊外のロードサイドにおける交通量を正確に把握し、ドライブスルー型店舗の出店ポテンシャルを科学的に分析することが可能になりました。

• 成果

感覚的な判断ではなく、データに基づいた確信を持って郊外のドライブスルー店舗への出店戦略を加速。変化した消費者のライフスタイルに迅速に適応し、新たな収益機会を創出することに成功しました。これは、外部環境の激変に対し、データを羅針盤として事業の舵を切り、戦略的に適応した好例です。

【小売業】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(業務効率化)

スーパーマーケットのような多店舗展開を行う小売業にとって、新規出店のスピードと精度は事業成長を直接左右します。同社は、従来の店舗開発プロセスに大きな課題を抱えていました。

• 課題

新規出店の候補地を評価する際、現地に調査員を派遣して通行量を手作業でカウントする交通量調査は、膨大な時間と人件費を要するボトルネックでした。複数の候補地を同時に、かつ迅速に比較評価することは困難でした。

• 解決策

人流データを導入し、交通量調査をデジタル化。これにより、全国のあらゆる候補地の車両・歩行者通行量を、オフィスにいながらにして、短時間で正確に把握できるようになりました。

• 成果

店舗開発のリードタイムが大幅に短縮され、より多くの候補地を効率的に評価することが可能になりました。これにより、出店意思決定のスピードと精度が向上し、事業拡大のペースを加速させることに成功しました。これは、データ活用がビジネスの「業務効率」を劇的に改善した事例です。

【サービス業】美容室(多角的リスク分析)

サービス業の出店戦略では、顧客の存在だけでなく、「働き手の確保」も成功の重要な鍵を握ります。ある美容室チェーンの出店計画では、この二つの側面をデータで統合的に分析しました。

• 課題

新規出店候補エリアの商圏人口やターゲット層の多さだけでなく、出店後に必要となるスタイリストを安定的に採用できるかどうかも評価する必要がありました。しかし、「求人のしやすさ」は従来、定量的に評価することが難しい要素でした。

• 解決策

商圏内の人口動態や競合店舗数といった一般的なデータに加え、大手美容予約サイトの情報を独自に分析。エリア内の「1席あたりのスタイリスト数」を算出することで、「求人のしやすさ」という指標を可視化・数値化しました。

• 成果

市場のポテンシャル(顧客数)と、オペレーションの実現可能性(採用)の両面から候補地を評価。データに基づいた多角的なリスク分析を行うことで、出店後の人材不足という経営リスクを未然に回避し、より確実性の高い出店判断を実現しました。これは、データがビジネスの「非財務的リスク」をも可視化し、より洗練された意思決定を可能にすることを示しています。

GIS:データを「生きた戦略情報」に変える可視化と分析の力

これまで見てきたように、駅乗降客数や人流データは膨大なポテンシャルを秘めています。しかし、それらが単なる数字の羅列、つまりスプレッドシート上のデータである限り、その真価を直感的に理解し、戦略に活かすことは困難です。このデータを「生きた戦略情報」へと昇華させるために不可欠なテクノロジーが、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。

地図上での可視化による直感的な商圏把握

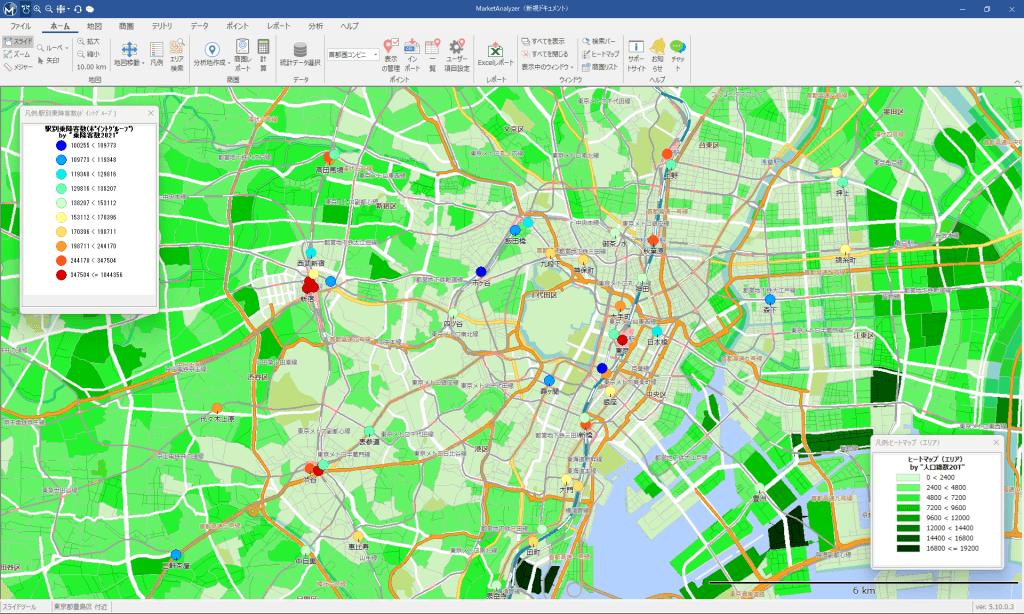

GISの最も基本的な、しかし最も強力な機能は「可視化」です。GISは、位置情報を持つあらゆるデータを地図上に表現することができます。

• ヒートマップ

駅ごとの乗降客数を色の濃淡で表現すれば、「どのエリアに人が集中しているか」が一目瞭然になります。

• 主題図(コロプレス図)

商圏内のエリア(町丁目など)を人口、世帯年収、年齢構成といった統計データに応じて色分けすれば、ターゲット顧客がどこに多く住んでいるかを直感的に把握できます。

• 到達図(ポリゴン)

店舗候補地から「徒歩10分圏内」「自動車で15分圏内」といった商圏範囲を地図上に正確に描き出し、その範囲内の人口や世帯数を自動で集計できます。

これらの可視化により、経営者やマーケティング担当者は、複雑なデータの中に隠された地理的なパターンや関係性を瞬時に理解し、より迅速で的確な判断を下すことが可能になります。

人流・人口・消費データとの重層分析が生むインサイト

GISの真価は、単なる可視化に留まりません。その本質は、地図という共通のキャンバスの上で、多種多様なデータを「重ね合わせ(オーバーレイ分析)」、新たな洞察を生み出す能力にあります。

例えば、当社のGISソリューション「MarketAnalyzer® 5」を活用した商圏分析は、以下のような多層的なプロセスで行われます。

1. ベースレイヤー

まず、駅乗降客数データを地図上にプロットし、ポテンシャルの高い駅エリアを特定します。

2. 人流レイヤー

次に、その駅周辺の人流データを重ね、曜日・時間帯別の人の流れや、人々がどこから来てどこへ行くのかという動線を可視化します。(When: いつ)

3. 人口・デモグラフィックレイヤー

国勢調査などの統計データを重ね、そのエリアの居住者や就業者の年齢構成、所得水準などを把握します。(Who: 誰が)

4. 競合・施設レイヤー

競合店の位置情報や、集客力のある商業施設、オフィスビルなどの情報を重ね、自社が置かれる競争環境と商圏の特性を分析します。(Where else: 他に何が)

このように、複数のデータを重層的に分析することで、「乗降客数が多いこの駅は、平日の昼間は近隣のオフィスワーカーが多く、休日は広域からファミリー層が訪れる。そして、主な人の流れはA通りに集中しているが、競合B店はその動線から外れている」といった、単一のデータだけでは決して得られない、立体的で深い商圏理解が可能になります。これこそが、データドリブンな意思決定の核心です。

未来予測:AIを活用した次世代の商圏分析

これまでの商圏分析は、主に過去から現在までのデータを基に、現状を理解し、将来を推測するものでした。しかし、テクノロジーの進化は、商圏分析を新たな次元、すなわち「未来予測」の領域へと押し上げています。その原動力が、AI(人工知能)です。

AIを活用した次世代の商圏分析は、過去のデータパターンを学習し、未来の変化を予測する能力を持ちます。

• 将来の成長エリア予測

AIモデルは、過去の駅乗降客数の推移、都市計画情報(再開発プロジェクトや新線開業計画など)、人口動態の予測といった多様なデータを統合的に分析します。これにより、

「現在は乗降客数が少ないが、3年後の再開発完了に伴い、乗降客数が50%増加する可能性が高い駅」といった、未来の成長エリアを高い精度で予測することが可能になります。

• 高精度な売上予測

既存店の売上データと、その店舗の商圏特性(乗降客数、人流、競合状況、人口構成など)との相関関係をAIに学習させることで、精緻な売上予測モデルを構築できます。新規出店候補地の商圏データをこのモデルに入力すれば、その場所で期待できる売上高を具体的な数値としてシミュレーションできます。

このようなAIによる予測分析は、ビジネス戦略を根本から変革します。これまでの「現在、顧客がいる場所に出店する」というリアクティブ(反応的)な戦略から、「3年後、5年後に顧客が集まるであろう場所へ先行投資する」というプロアクティブ(先行的)な戦略への転換を可能にするのです

当社の次世代型GIS「THE NOVEL」のようなプラットフォームは、まさにこうしたAIによる予測分析機能を組み込み、データに基づいた未来志向の立地選定を実現します。未来を予測し、競合に先んじて最適な場所に布石を打つ。これこそが、AI時代における商圏分析の目指す姿です。

まとめ:データ駆動型ビジネス戦略への第一歩

駅乗降客数は、都市や商業の活力を映し出す「人の流れの指標」です。しかし、本記事で繰り返し述べてきたように、真にビジネス価値を生むのは「データそのもの」ではなく、それをどう活用するかという知恵と技術です。

一つの静的な統計データであった駅乗降客数は、人流データと組み合わせることで時間と人の属性という奥行きを持ち、GISによって地図上で可視化・重層分析されることで戦略的な洞察に変わり、そしてAIによって未来を予測する力さえも手に入れます。この進化のプロセスこそが、単なる交通統計を「ビジネス戦略の羅針盤」へと変える錬金術です。

今日の熾烈な市場競争において、もはや過去の経験や勘だけに頼った意思決定は通用しません。科学的かつデータドリブンなアプローチこそが、持続的な成長を実現するための唯一の道です。市場のリーダーとフォロワーを分けるのは、データを価値ある戦略的資産へと転換する能力の差に他なりません。

技研商事インターナショナルでは、駅乗降客数をはじめとする多様なデータを統合し、お客様の商圏分析や出店戦略を成功に導くための各種ソリューションを提供しています。データが拓く未来のビジネスに関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/