エリアマーケティングラボ

飲食店のマーケティング戦略|分析から成功事例まで解説

2025年6月30日号(Vol.157)

はじめに

現代の飲食業界は、顧客のニーズが多様化し、競争が激化しています。このような環境下で飲食店が生き残り、繁栄するためには、効果的なマーケティング戦略の策定と実行が不可欠です。本コラムでは、飲食店のマーケティング戦略立案に役立つ分析手法から、具体的な施策、そして先進的なGIS(地理情報システム)を活用した成功事例までを網羅的に解説します。

なぜ飲食店にマーケティング戦略が不可欠なのか?

飲食店経営において、マーケティング戦略は単なる集客手段を超え、事業の存続と成長を左右する根幹的な要素となっています。日本全国には140万店以上の飲食店が存在すると言われ、その中で自店を選んでもらうためには、明確な戦略が求められます。戦略なき経営は、荒波の中を羅針盤なく航海するようなものであり、廃業のリスクを高めます。

マーケティングとは、単に広告を打つことや販促活動を行うことだけを指すのではありません。変化し続ける消費者のニーズを的確に捉え、それに応える商品やサービスを提供し続けること、そしてその価値を顧客に的確に伝える一連の活動全体を指します。

例えば、近年のライフスタイルの変化に伴うデリバリーやテイクアウト需要の高まりに迅速に対応することも、広義のマーケティング活動の一環です。

飲食店のマーケティングにおける本質的な目標は、短期的な売上増だけでなく、顧客が自然と来店したくなる「仕組みづくり」にあります。これは、強引な「売るテクニック」に頼るのではなく、店のコンセプト、料理の質、サービス、雰囲気といった要素を磨き上げ、ブランドとしての魅力を高めることで達成されます。

目指すべきは、「誰からも愛される飲食店」ではなく、特定のニーズを持つ「必要な人に必要な料理を提供できる飲食店」としてのポジションを確立することです。これにより、無数の競合の中で埋もれることなく、独自の価値を顧客に提供し続けることが可能になります。この精密なターゲティングと価値提供こそが、現代の飲食店マーケティングの核心と言えるでしょう。

飲食店マーケティングの基本分析フレームワーク

効果的なマーケティング戦略を立案するためには、現状を正確に把握し、自店の強みや課題を明確にするための分析が不可欠です。ここでは、飲食店が活用できる代表的な分析フレームワークを紹介します。

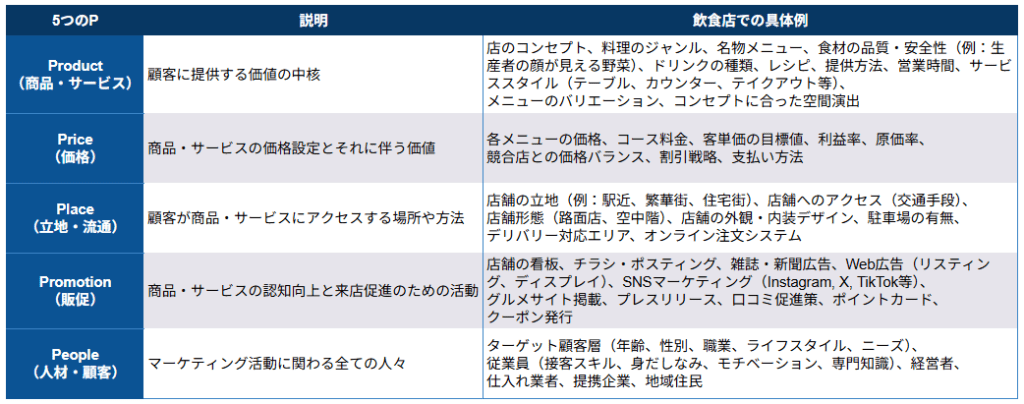

顧客理解を深める5P分析

5P分析は、伝統的なマーケティングミックスの4P(Product:製品・サービス、Price:価格、Place:立地・流通、Promotion:販促)に、もう一つの「P」を加えた分析フレームワークです。

この5つ目のPは固定されておらず、一般的には「People(人)」が用いられますが、企業や業界の特性に応じて「Package(パッケージ)」「Process(プロセス)」「Popularity(人気・大衆性)」「Physical Evidence(物的証拠)」「Profile(顧客管理)」などが採用されることもあります。飲食店においては、特に「People」が重視される傾向にあります。このフレームワークは、自店がターゲット顧客に対してどのような価値を提供すべきかを多角的に分析するための有効なツールです。

以下に、飲食店における5Pの各要素と具体的な分析ポイントを示します。

■ Product(商品・サービス)

提供する料理やドリンクそのものだけでなく、店のコンセプト、メニューの多様性、食材の品質、調理法、盛り付け、さらにはサービススタイル(テーブルサービス、カウンター、テイクアウト専門など)や営業時間も含まれます。コンセプトの明確化は、他店との差別化を図る上での第一歩です。例えば、「生産者の顔がわかる国産オーガニック野菜」といった具体的な根拠は、商品の信頼性を高めます。

■ Price(価格)

料理やサービスの価格設定です。単に原価から算出するだけでなく、ターゲット顧客が感じる価値、競合店の価格設定、ブランドイメージ、そして継続的な利益確保が可能な利益率を考慮して決定します。安ければ良い、高ければ儲かるといった単純なものではなく、客単価や利益率とのバランスが重要です。■ Place(立地・流通)

顧客が商品やサービスにアクセスする場所や方法を指します。店舗の物理的な立地条件(駅からの距離、周辺環境など)、アクセスの容易さ、店舗の外観や内装、駐車場の有無、さらにはデリバリーやオンライン注文の体制も考慮されます。例えば、ビジネス街であればランチメニューを充実させるなど、立地特性に合わせた戦略が求められます。

■ Promotion(販促)

店舗や商品・サービスの認知度を高め、来店を促すための活動全般です。店舗の看板やチラシといった伝統的な手法から、ウェブ広告、SNS運用、インフルエンサー活用、プレスリリースまで多岐にわたります。重要なのは、ターゲット層と宣伝媒体・内容が一致していることであり、例えば高級志向の店が駅前で割引クーポンを大量配布しても効果は薄いかもしれません。

■ People(人材・顧客)

飲食店における「People」は、顧客と従業員、さらには関連業者や競合他社まで含む広範な概念です。ターゲット顧客の属性(年齢、性別、職業、ライフスタイル、好みなど)を深く理解することはもちろん、従業員の接客スキルやモチベーション、チームワークも顧客満足度に直結します。従業員の質は、提供されるサービス全体の品質を左右し、店舗の雰囲気を形成する上で極めて重要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5P分析は一度行ったら終わりではなく、定期的に見直し、市場の変化や自店の状況に合わせて改善していく動的なプロセスです。開業後も顧客層、客単価、人気メニューなどを分析し、マーケティング戦略を継続的に見直すことが成功の鍵となります。この柔軟性こそが、5P分析が現代の複雑な市場環境においても有効なフレームワークであり続ける理由です。

飲食店における5P分析の構成要素と具体例

以下の表は、5P分析の各要素が飲食店経営において具体的にどのような側面を指すのかを明確にし、戦略立案の際のチェックリストとしても活用できます。

GIS(地理情報システム)による商圏分析の活用

GIS(Geographic Information System:地理情報システム)とは、地図や位置情報に関連する様々なデータをコンピュータ上で統合・分析し、視覚的に表現することで、地理空間における現象やパターンを理解するためのシステムです。飲食店経営においては、このGISを活用した商圏分析が、出店戦略や販促戦略の精度を飛躍的に高めるツールとして注目されています。

技研商事インターナショナル株式会社は、飲食店を含む多くのビジネスにGISソリューションを提供している代表的な企業の一つです。

自社独自の出店戦略設計

飲食店がGISを活用することで、以下のような多岐にわたる分析が可能になります

自社独自の出店戦略設計: 自社の既存店の売上データと、出店候補地周辺の様々な商圏データ(人口統計、世帯年収、競合店情報など)を掛け合わせて相関分析を行うことで、自社の成功パターンを定義し、最適な出店エリアや物件を選定できます。

・ 商圏ポテンシャルと実績の比較

各店舗が持つべき理論上の売上(ポテンシャル)と実際の売上を比較することで、注力すべき店舗や改善が必要なエリアを特定し、客観的な店舗評価を行うことができます。

・ 店舗売上予測の精緻化

グラビティモデルや重回帰分析といった高度な統計モデルを用い、さらには時間帯別や曜日別の人口流動データなどを活用することで、新規出店時やリニューアル時の売上予測精度を高めることができます。

・ 業種や目的に合わせた商圏理解

出店候補地や既存店の周辺エリア特性を、飲食店の業態(例:ファミリーレストラン、居酒屋、カフェなど)や分析の目的に応じて、AIなども活用しながら深く理解することができます。

・ 販促重点エリアの抽出

自店舗や競合店舗への来店者の居住地を推定・可視化することで、集客力が強いエリアと弱いエリアを特定し、より効果的なチラシ配布エリアや広告配信エリアを選定できます。

・ 競合店分析と需要評価

国勢調査などの統計データに基づいた店舗周辺の特性把握や、ハフモデルなどを用いた競合店の影響を考慮した集客力予測により、より現実的な商圏の需要ポテンシャルを算出できます。

GISを導入することによるメリットは、単に地図上に情報を表示するだけに留まりません。これまで経営者の勘や経験に頼りがちだった出店判断やマーケティング施策の意思決定を、客観的なデータに基づいて行うことを可能にします。これにより、特に大きな投資となる新規出店のリスクを大幅に軽減できます。

また、GISは多様なデータソース(自社データ、公的統計データ、民間企業が提供するライフスタイルデータや人流データなど)を統合的に分析できるため、商圏を多角的に、より深く理解することができます。

例えば、昼間人口と夜間人口の違い、平日と休日の人の流れの違い、特定のライフスタイルを持つ住民の分布などを把握することで、メニュー構成や営業時間、プロモーション戦略を最適化し、店舗運営の効率化に繋げることができます。

さらに、競合店の出店状況やその影響力を分析し、自社の強みを活かせるエリアやターゲット層を見極めることで、競争優位性を確立することも可能です。このように、GISは単なる地図システムではなく、飲食店のエリアマーケティング戦略を高度化し、持続的な成長を支える強力な武器となり得るのです。

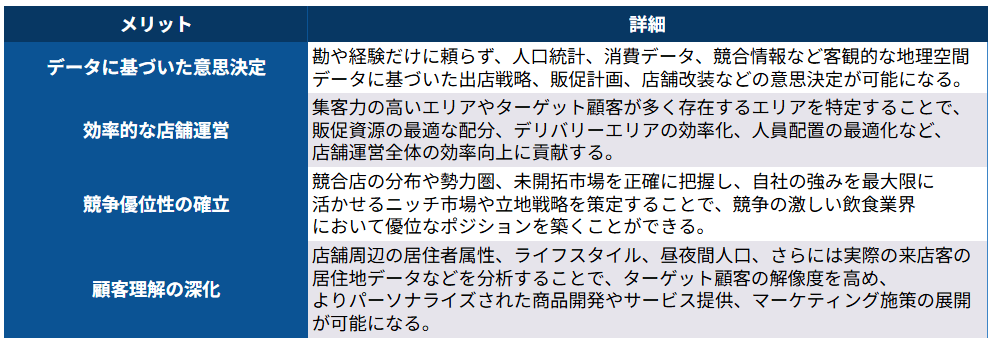

GIS導入による飲食店への主なメリット

GISを活用することによる飲食店へのメリットを以下の表にまとめました。

飲食店のマーケティング施策

飲食店のマーケティング活動は多岐にわたりますが、ここでは特に重要なオンライン施策、SNS活用、グルメサイトの利用、そしてリピーター育成のためのCRMシステム導入について掘り下げて解説します。

オンラインでの見込み客獲得:SEOとMEO対策

現代において、飲食店探しはスマートフォンで行われるのが一般的です。そのため、オンライン上での見込み客獲得は極めて重要であり、その中心となるのがSEOとMEO対策です。

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)

SEOとは、自店舗の公式ウェブサイトがGoogleなどの検索エンジンの検索結果で上位に表示されるように最適化する施策のことです。グルメサイトを介さずに直接自店のウェブサイトへユーザーを誘導できれば、手数料を削減できるだけでなく、ブランドイメージや店舗のこだわりをより自由に、深く伝えることが可能になります。

具体的なSEO対策としては、ターゲット顧客が検索しそうなキーワード(例:「渋谷 ランチ 個室」「新宿 イタリアン デート」など)を適切に選定し、ウェブサイトのコンテンツ(店舗紹介、メニュー詳細、スタッフ紹介、こだわりなど)に盛り込むこと、そしてウェブサイト自体の利便性(表示速度、スマートフォン対応など)を高めることが挙げられます。

SEOは効果が出るまでに時間を要する長期的な取り組みですが、一度上位表示されれば安定した集客効果が期待できます。これにより、飲食店は自ら顧客との接点をコントロールし、ブランド価値を高めながら集客するという、より主体的なマーケティングを展開できます。

MEO(Map Engine Optimization:マップエンジン最適化/ローカルSEO)

MEOとは、Googleマップなどの地図検索で自店舗を上位表示させる対策です。特に地域密着型の飲食店にとって、近隣の潜在顧客に見つけてもらいやすく、来店に直結しやすい強力な集客手段です。例えば「近くのカフェ」「〇〇駅 ラーメン」と検索するユーザーは来店意欲が高いため、上位表示されれば大きな効果が期待できます。

MEO対策の中心は「Googleビジネスプロフィール(GBP)」の活用です。正確な基本情報(住所、営業時間、電話番号など)の登録・更新はもちろん、料理や店内の写真追加、イベント・メニュー情報の発信、口コミ対応なども重要です。特に口コミは新規顧客の判断材料になるため、良い口コミには感謝を、悪い口コミには誠実な返信を行うことで店舗の信頼性が高まります。

GBPの情報を充実させ、積極運用することは単なる順位対策ではなく、オンライン上の店舗の顔を整え、信頼構築の基盤となります。放置された古い情報や無視された口コミは逆に悪影響を与えるため注意が必要です。

SEOとMEOはそれぞれ特性が異なりますが、両方を組み合わせることで広い層にリーチでき、オンライン集客効果を最大化できます。特にMEOはSEOに比べ競合が少なく、比較的短期間で成果を実感しやすいのが特徴です。

SNS活用術:ファンを増やし関係性を築く

Instagram、X(旧Twitter)、TikTokといったソーシャルネットワーキングサービス(SNS)は、現代の飲食店マーケティングにおいて欠かせないツールです。単なる情報発信の場としてだけでなく、顧客とのコミュニケーションを通じてファンを増やし、長期的な関係性を構築するためのプラットフォームとして活用することが重要です。

効果的なSNS運用のポイントは以下の通りです。

■ 魅力的なコンテンツ発信

料理写真だけでなく、調理風景や新メニューの裏話、スタッフ紹介など独自の内容を発信します。松屋は攻めた投稿で女性層に注目され、焼肉きんぐはTikTokで「美味しい焼き方」を伝え人気です。■ 積極的なコミュニケーション

コメントやDMに丁寧・早く返事し、ユーザー投稿(UGC)を紹介するのも効果的。フォトコンテストやSNS投稿特典でUGCを増やせます。■ 戦略的な投稿タイミングと頻度

ターゲットが見やすい時間を狙います。夜の「飯テロ」投稿や、食事前の情報発信が有効です。定期的に投稿することも重要です。■ プラットフォームの特性を活かした使い分け

Instagramは写真、TikTokは動画、Xはリアルタイム情報に強みがあります。内容やトーンを使い分け、多様な顧客にアプローチします。■ インフルエンサーマーケティング

ターゲットに合うグルメ系インフルエンサーと提携し、店や料理を紹介してもらいます。■ 実店舗での告知

QRコード掲示やポイントカード連携で、来店客にSNSを知ってもらい、フォローを促します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

SNSマーケティングの成功は、単に美しい写真を投稿すること以上に、店舗独自の個性を発揮し、顧客との双方向のコミュニケーションを通じてコミュニティを育むことにかかっています。そこでは、飾らない本物の声や姿勢が、広告よりも強い共感と信頼を生み出すことがあります。

グルメサイトの効果的な使い方と注意点

食べログ、ぐるなび、ホットペッパーグルメといったグルメサイトは、多くの飲食店にとって集客チャネルの一つです。ユーザーはこれらのサイトを利用して店舗情報を検索し、口コミを参考にし、予約を行い、クーポンを利用します。

【グルメサイト活用のメリット】

主なメリットは、能動的に飲食店を探しているユーザー、つまり来店意欲の高い潜在顧客にリーチできる点です 35。特に新規開店時や認知度が低い店舗にとっては、一定の集客効果が期待できます。【グルメサイト活用のデメリットと注意点】

一方で、グルメサイトの利用にはいくつかの課題や注意点も存在します。・ コスト

月額の掲載料や予約成立ごとの送客手数料が発生し、これが経営を圧迫するケースも少なくありません。特に小規模店舗や利益率の低い業態にとっては大きな負担となり得ます。

・ 情報管理の手間

店舗情報(営業時間、メニュー、写真など)は常に最新の状態に保つ必要があり、複数のサイトに掲載している場合はその分手間が増大します。古い情報や誤った情報は顧客の混乱を招き、信頼を損ねる可能性があります。

・ リピーター育成の難しさ

グルメサイト経由の顧客は、クーポン利用が目的だったり、新しい店を常に探している傾向があるため、リピーターにつながりにくいという側面があります。店舗側で独自のポイントカード発行や次回来店クーポンの提供といった工夫が必要です。

・ 顧客データの帰属

予約情報などの顧客データはグルメサイト側に蓄積されることが多く、飲食店側が自由に活用してCRM(顧客関係管理)を強化することが難しい場合があります。

・ グルメサイト離れと信頼性

一部の飲食店やユーザーの間では、掲載料の高さや口コミの信頼性に対する疑問から「グルメサイト離れ」の動きも見られます。

・ 競争の激化

人気サイトには多数の店舗が掲載されているため、有料プランを利用して表示順位を上げるなどの対策をしなければ埋もれてしまう可能性があります。

効果的なグルメサイト活用法

グルメサイトを効果的に活用するためには、以下のようなポイントを押さえておくことが大切です。

・ ターゲット顧客の明確化

自店が来てほしい顧客層(年齢、性別、利用シーンなど)を明確にし、その層が多く利用しているグルメサイトを選定することが重要です。

・ 掲載情報の質と鮮度

料理や店舗の魅力が伝わる高品質な写真を多数掲載し、メニュー、価格、営業時間などの情報は常に正確かつ最新の状態に保ちましょう。

・ 口コミへの対応

可能な範囲で口コミに目を通し、建設的な意見は店舗運営の改善に活かす姿勢が大切です。

・ 費用対効果の検証

定期的にグルメサイト経由の集客数や売上を分析し、支払っているコストに見合う効果が得られているかを検証しましょう。

・ 依存しすぎない

グルメサイトはあくまでマーケティングチャネルの一つと捉え、自社ウェブサイトのSEO強化、SNS運用、CRM導入など、独自の集客基盤を構築し、グルメサイトへの依存度を下げていくことが中長期的には重要です。

・ 無料プランと有料プランの比較検討

無料プランは機能が制限され、十分な集客効果が得られない場合が多いため、有料プランの機能や費用を比較検討し、自店のニーズと予算に合ったプランを選択する必要があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

グルメサイトとの付き合い方は、その特性を理解した上で、自店の戦略に合わせて主体的に選択し、活用していくという姿勢が求められます。コストと効果を冷静に見極め、他のマーケティング施策とのバランスを取りながら、最適な活用方法を見出すことが重要です。

CRMシステム導入によるリピーター育成戦略

飲食店の安定的な経営には、新規顧客の獲得と並んで、一度来店した顧客に再度足を運んでもらう「リピーター」の育成が極めて重要です。このリピーター育成において強力な武器となるのがCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)システムです。

CRMとは、顧客の基本情報、来店履歴、嗜好、誕生日といったデータを一元管理し、それらを分析・活用することで、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかなアプローチを可能にするシステムや戦略のことです。

【飲食店におけるCRM導入のメリット】

・ 顧客満足度の向上とリピート率の向上顧客の好み(好きな料理、アレルギー、記念日など)を把握し、それに基づいたサービス(例:誕生日特典の案内、好みに合わせたメニュー提案など)を提供することで、「特別扱いされている」という満足感を与え、再来店を促します。

・ 効率的な顧客管理とサービス品質の安定化

ピークタイムの忙しさやスタッフの入れ替わりによって属人化しがちな顧客対応も、CRMに情報が集約されていれば、どのスタッフでも一定レベル以上の対応が可能になり、サービス品質のばらつきを防ぎます。

・ 効果的なマーケティング施策の実施

顧客データを分析することで、優良顧客層の特定や、来店頻度の低い顧客への再来店促進キャンペーンなど、ターゲットを絞った効果的なマーケティング施策を展開できます。例えば、特定の曜日に来店が少ない場合、その時間帯限定の割引を提供するといった施策も可能です。

・ LTV(顧客生涯価値)の最大化

顧客との長期的な関係を構築することで、一人当たりの生涯利用金額(LTV)を高め、安定的な収益基盤を確立します。CRMは、一見客を常連客へ、そして熱心なファンへと育てていくための基盤となります。

【飲食店向けCRMの主な機能と活用例】

多くのCRMシステムには、以下のような機能が搭載されています。

・ 顧客データベース氏名、連絡先、来店日時、注文履歴、アレルギー情報、誕生日、メモ(例:好きな席、苦手な食材)などを記録・管理。

・ メール、SMS配信

誕生日メッセージ、新メニュー案内、キャンペーン告知、サンクスメールなどを、ターゲットを絞って自動または手動で配信。

・ ポイント、クーポン管理

来店ポイントの発行・管理、特定の顧客層への限定クーポン発行など。 予約システム連携: 多くの飲食店向けCRMは、予約台帳システムと連携しており、予約情報から自動的に顧客データが蓄積されます。

・ 分析、レポート機能

来店頻度、客単価、人気メニューなどを顧客セグメント別に分析し、施策の効果測定や改善点の発見に活用。

【CRM導入と運用のポイント】

・ 情報収集の開始

まずは予約時や会計時に、顧客の同意を得て基本的な情報(氏名、連絡先、誕生日など)を収集することから始めます。

・ データの蓄積と活用

来店時の会話から得られた情報(好み、記念日など)も積極的に記録し、顧客プロファイルを充実させます。そして、その情報を基にパーソナライズされたアプローチを心がけます。

・ 適切なコミュニケーション

やみくもに情報を発信するのではなく、顧客が求めている情報、価値を感じる情報を適切なタイミングで届けることが重要です。

・ システム選定

自店の規模や業態、必要な機能、予算、そしてスタッフのITリテラシーを考慮し、使いやすく費用対効果の高いシステムを選びましょう。多くのPOSレジシステム(例:ユビレジ、スマレジ )もCRM機能を備えています。

・ 継続的な改善

CRMは導入して終わりではありません。定期的にデータを更新し、施策の効果を分析し、改善を続けることが成功の鍵です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

CRMの導入は、飲食店が単なる「食事を提供する場所」から、「顧客一人ひとりを大切にする場所」へと進化するための重要なステップです。テクノロジーを活用して顧客との絆を深めることが、競争の激しい飲食業界で選ばれ続けるための強力な差別化要因となるでしょう。

GISを活用した飲食店の、

実際の商圏分析成功事例

GIS(地理情報システム)は、飲食店の出店戦略やエリアマーケティングにおいて、データに基づいた客観的な意思決定を可能にする強力なツールです。ここでは、実際にGISを活用して成果を上げている日本の大手飲食企業の事例を紹介します。

これらの事例は、技研商事インターナショナル株式会社の提供するGISソリューション(www.giken.co.jp/)を活用したものです。

【プレナス様】「ほっともっと」「やよい軒」のデータ駆動型戦略

株式会社プレナス様は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」や定食レストランの「やよい軒」を全国展開する企業です。同社は、新規出店における売上予測の精度向上や既存店の最適化、さらには顧客理解の深化を目指し、技研商事インターナショナルのGIS「MarketAnalyzer®(MKA)」シリーズや人流分析ツール「KDDI Location Analyzer(KLA)」、クラウド型GIS「MarketAnalyzer® Satellite」などを複合的に活用しています。

【主な活用事例と成果】

● 高精度な売上予測モデルの構築

新規物件の出店妥当性審査において、従来は類似店比較が主な予測手法でしたが、MKAの重回帰分析機能(ステップワイズ法)を導入。これにより、売上と相関の高い説明変数を効率的に特定し、客観的なデータに基づいた売上予測が可能になりました。

さらに特筆すべきは、KLAから得られる物件周辺の通行量データを説明変数として組み込んだことです。これにより、売上予測式の精度が「飛躍的に向上し」、予実の誤差率や決定係数(R2値)が大幅に改善されました。

これは、静的な人口データだけでなく、実際の人の動きという動的な要素が、飲食店の売上に極めて重要な影響を与えることを示唆しています。

● 戦略的な出店エリアの選定

MKAの「出店余地エリアランキング」機能を活用し、自社や競合他社の店舗配置を考慮しながら、売上が見込める未出店エリアを効率的に抽出しています。

徒歩、自転車、自動車といった多様な来店手段を想定した詳細な商圏設定を行うことで、より現実的な条件下での競合影響を検証し、出店ポイントを絞り込んでいます。

また、MarketAnalyzer® Satelliteを導入してからは、候補物件の情報を事前にGIS上で確認することで、現地調査の効率と物件判断の精度が向上しました。

● 詳細な顧客・競合分析

KLAを活用して、従来は現地調査に頼っていた通行量調査を、より広範囲かつ長期間、統一された基準でスピーディに実施できるようになりました。

これにより、通行者の属性(性別、年代、居住者/勤務者/来街者など)も把握可能となり、分析の質が向上しました。

また、競合店の顧客像(年齢層、性別など)や商圏サイズ、来店者の居住地などを分析し、売上を推測する上での重要な情報として活用しています。さらに、ジオデモグラフィックデータ「c-japan®」や「生活意識データ」を導入し、店舗来訪者のデータと組み合わせることで、より深い顧客ペルソナの分析にも着手しています。

● 社内連携とデータドリブン文化の醸成

MarketAnalyzer® Satelliteは、立地開発部門だけでなく、営業部門や一部サポート部門とも店舗情報や商圏情報を共有するツールとして活用されています。これにより、物件レビューの際にメンバー間の目線合わせが容易になり、部門を超えた情報共有とデータに基づいた意思決定が促進されています。

プレナスの事例は、複数のGISツールと多様なデータを戦略的に組み合わせることで、出店戦略から既存店分析、顧客理解に至るまで、エリアマーケティング全体の高度化を実現している好例と言えます。特に、動的な人流データを売上予測に組み込むアプローチは、今後の飲食店におけるGIS活用の方向性を示すものと言えるでしょう。

▶ 株式会社プレナス様のGIS導入事例全文はこちら

【トリドールホールディングス様】「丸亀製麺」の科学的店舗開発

株式会社トリドールホールディングスは、「丸亀製麺」や「コナズ珈琲」など、多様な業態の飲食店を国内外で展開する企業です。同社は特に、変化の激しい都市部や商業集積地における出店戦略の精度向上、そしてコロナ禍のような予測困難な市場環境への対応において、GISと人流データを積極的に活用しています。主にクラウド版の「MarketAnalyzer®(MKA)」とGPS位置情報データを搭載した「KDDI Location Analyzer(KLA)」がその中心的なツールです。

【主な活用事例と成果】

● 売上予測精度の向上と詳細なエリア分析

トリドールがKLAを導入した最大の理由の一つは「売上予測の精度向上」です。従来の商業統計などでは捉えきれなかった、店舗の商圏に実際に流動している人々、特に居住人口やオフィスワーカーだけでなく、その街に遊びに来るような「来街者」のボリュームをGPS位置情報データで把握できる点を重視しています。

KLAのデータは、特に加工せずにそのまま売上予測モデルの説明変数として活用され、特に商業性の強いビルイン物件などでは、出店判断を左右するほどの精度向上に繋がっています。

また、店舗の商圏が500m以下となるケースも多い都市部において、KLAが提供する125mメッシュという詳細な粒度のデータが、きめ細かい分析を可能にしています。

● 論理的な店舗開発とカニバリゼーション回避

MKAを用いて、自社店舗や競合店舗の情報、周辺エリアの市場データを地図上で可視化し、出店基準を満たすエリアを論理的に特定しています。「出店ポテンシャルエリアランキング」機能は、新規出店候補地の選定において重要な役割を果たしています。

さらに、自社アプリ「丸亀製麺公式アプリ」から得られる顧客の郵便番号情報をGISで可視化することで、実際の商圏サイズを把握し、既存店同士の商圏重複(カニバリゼーション)や相互影響をより正確に分析しています。これは、理論上の商圏と実際の顧客行動とのギャップを埋める上で非常に有効なアプローチです。

● 市場環境変化への適応 (コロナ禍対応)

コロナ禍のような、これまでの経験則が通用しない状況下においては、街の変化をタイムリーに捉えることができるデータが極めて重要であるとの認識のもと、KLAを活用しています。

定点観測で人出の推移を追うことで、コロナ禍の第一波から直近までの人の流れを把握し、出店の判断をより根拠を持ってスピーディに行えるようになりました。

また、テイクアウトに強い業態を競合として加味するなど、変化する市場環境に合わせた分析軸の調整も行っています。

● 業務効率の向上

MKAのクラウド版は、社内外からの柔軟なアクセスを可能にし、コロナ禍におけるリモートワーク環境下での分析業務や、複数ユーザー間でのデータ共有、分析結果の一貫性担保に貢献しています。また、分析レポートの容易な出力機能は、経営層への報告や承認プロセスの迅速化にも繋がっています。

トリドールホールディングスの事例は、特に都市型店舗展開や変化の激しい市場環境において、高解像度かつリアルタイム性の高い地理空間情報がいかに重要であるかを示しています。

顧客の実際の動態を捉えることで、より現実に即した、精度の高い意思決定を可能にしている点が特徴的です。

▶ 株式会社トリドールホールディングス様のGIS導入事例全文はこちら

【モスフードサービス様】「モスバーガー」の地域密着型店舗戦略

株式会社モスフードサービスは、日本を代表するハンバーガーチェーン「モスバーガー」をフランチャイズ中心に展開しています。同社では、長年の経験と勘に加えて、データに基づいた客観的な分析を取り入れることで、出店戦略の精度向上とフランチャイズオーナーへのサポート強化を目指し、GIS「MarketAnalyzer®(MKA)」を導入・活用しています。

【主な活用事例と成果】

● データに基づいた出店判断のサポート

新規出店用地を選定する際、まず現地を見て「良さそうだ」と感じた物件について、MarketAnalyzer®を用いてデータによる裏付けを行います。具体的には、近隣の既存店の来店客調査データから世帯占拠率を地図上に表示し、既存店の商圏を侵害しないか(カニバリゼーションを起こさないか)などを確認します。これにより、経験や直感に客観的なデータを加味した、より確かな物件判断が可能になります。

● フランチャイズオーナーへの的確な情報提供と信頼関係構築

モスフードサービスのGIS活用で特に特徴的なのは、フランチャイズオーナーへのサポートツールとしての役割です。

新規物件の状況や商圏分析の結果を、MKAで作成した資料を用いてオーナーに説明することで、データに基づいた客観的な情報提供を実現しています。これは、フランチャイズ本部とオーナー間の信頼関係を構築し、チェーン全体の成長を促す上で非常に重要です。

● 地域特性に合わせた店舗運営アドバイス

モスバーガーのオープン後も、営業担当者が店舗運営をサポートする際にGISデータを活用しています。来店客情報(来店手段、来店動機、居住地など)や、昼間人口・夜間人口といった各種統計データをPC上でオーナーに示しながら、「このエリアからの来店が多いが、こちらのエリアからの来店が少ないため、販促としてチラシ配布やポスティングなどを検討してはどうか」といった具体的なアドバイスを行っています。

このように、GISで特定されたミクロな商圏特性に対して、チラシ配布といった具体的な販促活動を提案することで、ハイテクな分析とローテクながらも実効性のある施策を結びつけています。

● 業務効率の向上

従来は手作業で作成していた社内検討用の立地調査報告書も、MarketAnalyzer®の導入により、ほぼ自動で作成できるようになり、業務効率が大幅に向上しました。

モスフードサービスの事例は、GISが単に本部機能としての戦略ツールに留まらず、フランチャイズシステム全体、特に個々の加盟店の運営サポートと収益向上に直接的に貢献できることを示しています。

データという共通言語を用いることで、本部とオーナーが一体となって地域に根ざした店舗戦略を推進する上で、GISが強力なコミュニケーションツールとしても機能している点が注目されます。

▶ 株式会社モスフードサービス様のGIS導入事例全文はこちら

まとめ

未来を拓く飲食店マーケティングの実践

本コラムでは、競争が激化する飲食業界で重要なマーケティング戦略について、基本の分析フレームワークから、オンライン・オフライン施策、GISを活用した先進事例まで解説しました。

今や、美味しい料理を出すだけでは成功できず、顧客ニーズを理解し、価値を創り、それを的確に伝える戦略が不可欠です。5P分析などで現状を多角的に把握し、強み・弱みを明確にすることが出発点です。

戦略を実行するには、データとテクノロジーの活用が欠かせません。GISによる商圏分析は、勘や経験に頼らず、客観的な出店判断を支え、投資リスクを下げます。プレナス、トリドール、モスフードサービスといった大手は、すでに科学的なエリアマーケティングで成果を出しています。

また、オンライン接点の重要性も増しています。SEOやMEOは情報を探す顧客を引き寄せる基本施策です。SNSは発信だけでなく、ファン作りやコミュニティ形成の場となり、グルメサイトは依存しすぎない賢い活用が必要です。獲得後はCRMを戦略的に使い、リピーターを育てることがカギです。

これらは単独ではなく、互いに連携してこそ効果を発揮します。業態やターゲットに合わせ、最適な組み合わせで独自戦略を構築することが重要です。

未来の飲食店マーケティングは、パーソナライズ、データ活用の迅速な意思決定、そして顧客との真の繋がりが鍵となります。根底にあるのは、顧客を深く理解し、期待を超える価値を届けるという普遍的な原則です。本コラムが皆様の未来のヒントになれば幸いです。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/