エリアマーケティングラボ

【人流計測ガイド】

人流分析の方法と活用についても詳しく解説

2025年10月1日号(Vol.180)

人流計測とは?その定義とビジネスにおける重要性

人流計測は、カメラ、センサー、GPSデータ、Wi-Fi信号、ビーコンといった多様な技術を活用し、特定の場所における人々の移動や滞在状況を詳細に把握する技術です。この技術は単なる人数計測を超えて、

行動パターン、移動経路、滞在時間を数値化・可視化することで、混雑予測、安全対策、マーケティング戦略の最適化など多岐にわたる分野で不可欠な情報源

となっています。

国土交通省の定義では、「人流データ」はこうした計測データをさらに加工・推計したものを指し、「通行量データ」「滞留データ」「OD(Origin-Destination)データ」「移動軌跡データ」などに分類されます。狭いエリアでのリアルタイム実数把握には直接計測が、広範囲の長期的動向把握には統計的分析・推計が適しています。

従来は調査員による手動調査や大規模なパーソントリップ調査が主流でしたが、時間とコストがかかり、数年おきの実施でリアルタイム性に欠けるという課題がありました。しかし、スマートフォンの普及とIoT技術の進化により、個人デバイスや街中のセンサー網から膨大で高頻度なデータが自動収集されるようになり、

意思決定の基盤が「勘や過去の統計」からリアルタイムな「客観的データ」へと根本的に転換

しました。

現代ビジネスにおいて人流データは戦略的意思決定に不可欠な基盤となり、経営判断が「経験や勘」から「データ駆動型」へシフトしています。また、新型コロナウイルス感染拡大時の感染症対策や、都市計画、交通政策、災害時避難計画など、ビジネスを超えた社会的課題解決にも広く活用され、その潜在的価値の大きさを示しています。

人流計測の4つの主要なデータタイプと分析手法

人流データは、その計測方法や集計目的によって、主に以下の4つのデータタイプに分類することができます。それぞれのタイプは異なる知見を提供し、特定の分析目的に特化しています。

• カウントデータ

ある地点を通過した人数を把握するデータです。店舗や施設の入口、交通機関の改札口などに設置されたセンサーやカメラで取得され、いわゆる通行量データとして利用されます。時間帯別や移動方向別、さらには性別・年代別に計測されることもあります。このデータは通行量の把握に特化しており、比較的容易に取得でき、高い精度が期待できますが、個々の詳細な移動経路や滞在時間の把握には向いていません。

• 滞在データ

特定の空間に一定時間留まっている人数やその密度を把握するデータです。商業施設内の売り場やイベント会場、駅構内などの混雑状況の可視化に適しており、リアルタイムの混雑予測や、それに伴うスタッフ配置の最適化などに活用されます。

• ODデータ(Origin-Destination)

ある出発地(Origin)から特定の目的地(Destination)まで移動した人数を把握するデータです。2地点間の人の流れを可視化する際に利用され、広域的な移動動向の分析に強みを持ちます。都市間の人の流れや、特定の施設がどの地域から来訪者を集めているかを分析する商圏分析などに有効です。

• 移動軌跡データ

指定された範囲内において、一人ひとりの詳細な移動経路を把握するデータです。店舗内での顧客の回遊動線や、観光地での周遊ルートを分析する際に極めて有効であり、より具体的な顧客行動の理解につながります。しかし、定量的な比較分析には向かず、また広範囲での取得には技術的な困難が伴う傾向があります。

人流計測の主要な手法とデータの特徴

人流データを取得する方法は多岐にわたります。それぞれの手法には特有のメリットとデメリットがあり、目的や用途に応じて最適なものを選択することが重要です。

GPSデータ解析(スマートフォンアプリ等)

GPSデータは、スマートフォンやウェアラブルデバイスに搭載されたGPS機能を利用して取得され、主にアプリを通じてユーザーの同意を得て収集されます。数メートル単位の高い精度と数分単位の高頻度で位置情報を取得できるため、都市間や広域の商圏における人々の移動経路や滞在状況を把握し、複数施設やエリア間の人流を分析するのに適しています。

一方で、地下や建物内など電波が届きにくい環境や、衛星配置の影響により数mから30m程度の誤差が生じる場合があり、GPS機能がオフの場合はデータが取得できないという課題もあります。

Wi-Fi/Bluetoothセンサーとビーコン技術

Wi-FiやBluetoothセンサーは、スマートフォンが発する電波を検知して位置情報を取得する手法で、GPSが苦手とする屋内での人流把握に強みがあります。既存のWi-Fiインフラを活用できるため比較的低コストで導入でき、精度の高い屋内位置測定や滞在時間・動線分析が可能です。特にビーコン技術では、店内に設置した発信機と専用アプリを連携させることで、より詳細な移動パターンを把握できます。

ただし、機器の設置が必須であることに加え、Wi-FiやBluetooth機能をオンにしている端末のみが計測対象となるため、取得データにはバイアスが生じるという制約があります。

カメラ映像解析とAI技術

カメラ映像解析は、店舗や施設に設置したカメラの映像をAIがリアルタイムで解析し、人数カウント、年齢や性別の推定、動線、滞在時間や混雑状況などを高精度に把握する手法です。デバイスの有無に依存せず撮影範囲内のすべての人を対象にできる点が大きな利点であり、防犯カメラなど既存設備を活用できる場合もあります。また、顔認証ではなく全身のシルエットや骨格認識を用いることでプライバシーに配慮したデータ収集も可能です。

一方で、広範囲をカバーするには多数のカメラ設置が必要となり、設置場所の制約や天候・照明条件による精度への影響、個人情報保護への配慮といった課題も存在します。

携帯電話基地局データ

携帯電話基地局データは、通信キャリアが保有する基地局との通信情報を基に、許諾を得たユーザーの位置をビッグデータとして活用し、人流を把握する手法です。母集団が非常に大きいため人数推計の精度が高く、全国規模の広範囲な人流をリアルタイムかつ高頻度で把握できるのが強みで、都市計画や観光動態調査などに適しています。

一方で、測位精度は基地局の設置間隔に依存するためデータの粒度が粗く、特定エリアの詳細な位置特定や動線分析には不向きという課題があります。

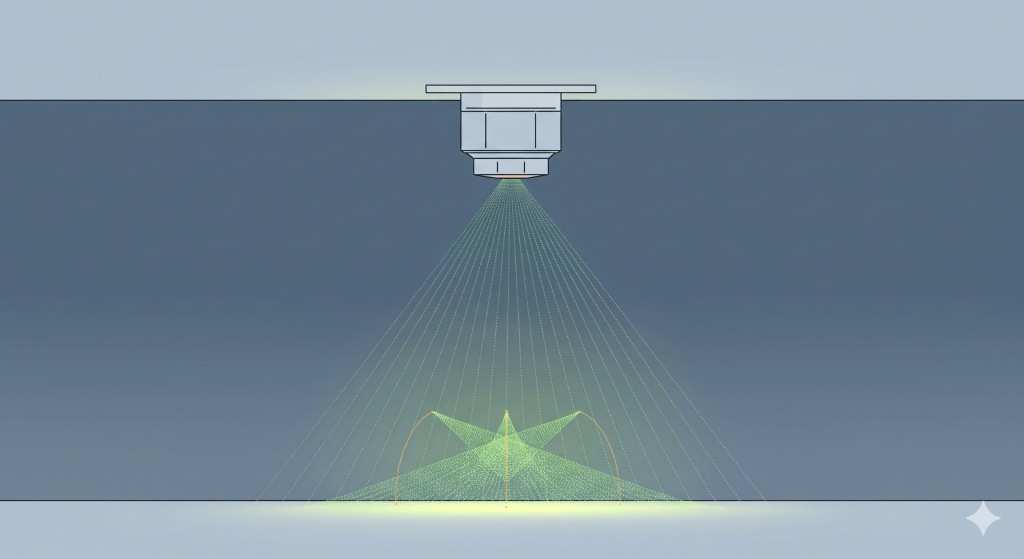

センサー

LiDAR(Light Detection And Ranging)センサーは、レーザー光を使って物体との距離や位置を3次元で正確に測定する技術です。数センチ単位の高精度での空間情報取得が可能で、夜間や雨天などの悪天候でも安定した計測ができます。AIと組み合わせることで人や自動車の判別も実現でき、匿名化された点群データとして扱われるため、カメラ映像と比べてプライバシーリスクが低いという利点があります。

一方で、機器が高価であることや、雨や霧などの悪天候時には精度が低下する場合があるという課題もあります。

また、RFIDタグや赤外線センサーといった他の技術も、特定用途に特化した計測を可能にします。例えば、RFIDタグを買い物かごに取り付けることで店内での移動追跡ができ、赤外線センサーは入口での人数カウントに活用されています。

これらの人流計測技術は、単一の技術に依存するのではなく、複数の技術を組み合わせることで、それぞれの限界を補い、より詳細かつ高精度なデータ取得を実現する方向に向かっています。屋外の広域的な移動はGPSで、屋内や特定のエリアでの詳細な行動はWi-FiやLiDAR、カメラで捕捉するといったように、技術を組み合わせることで、屋外から屋内への移動や、広域とミクロな行動分析のシームレスな統合が可能となります。

この技術の進展は、「スマートフォンの普及」から「位置情報ビッグデータの急増」、そして「データドリブンな意思決定の進展」へと続く連鎖的な因果関係によってもたらされました。この流れは、 企業がマーケティング戦略や都市計画を策定する際の基盤を、「勘」や「旧来の統計」から「客観的な事実」へと変え、より根拠に基づいた判断を可能に しています。

人流計測を導入する際には、自社の目的(カウント、滞留、動線など)に最も適した技術を単体で選ぶだけでなく、異なる技術の組み合わせや、データ提供事業者が持つ補正ロジックを理解することが、分析の成否を分ける重要なポイントとなります。

【活用事例】人流データがビジネス戦略を進化させる

人流データは、単なる数字の羅列ではなく、具体的なビジネス課題を解決し、新たな価値を創造する強力なツールです。特に「商圏分析」と組み合わせることで、その真価を発揮します。

小売・飲食・商業施設・マーケティング分野

人流データは、小売・飲食業や商業施設において、戦略策定から日常運営まで幅広く活用される重要な判断材料となっています。

出店戦略と商圏分析 新規出店を検討する際、人流データを用いることで出店候補地の来訪者傾向を事前に把握し、見込み客が多いエリアを客観的に選定できます。

株式会社ワークマンのように、独自の「ワークマン人口」指標を構築し、緻密なデータ分析に基づいて立地と売上の相関関係を判断する企業もあります。また、自社店舗と競合店舗の商圏を詳細に分析することで、顧客の来訪元を可視化し、競合との商圏の重なりや未開拓の「空白地帯」を把握することも可能です。

■ 店舗運営の最適化

店舗内では、顧客の移動パターンや滞留状況をヒートマップやパスマップで可視化することで、人気売り場の特定や商品配置、店舗レイアウトの最適化を実現できます。曜日や時間帯、性別・年代といった属性ごとの顧客傾向を把握し、それに基づいた店舗設計やサービス提供も可能になります。さらに、ピーク時間帯の予測によってスタッフ配置や在庫管理を効率化し、顧客サービスの向上にもつながります。

■ マーケティング戦略への応用

人流データは、キャンペーンやプロモーションの効果測定にも活用されます。施策実施期間中の来訪者数や滞在時間の変化を追跡することで、客観的な効果測定が可能となり、特定の行動パターンを持つ人々に絞ったターゲティング広告の配信により、コンバージョン率の向上と広告費の投資対効果の最大化を実現できます。

都市計画・地方創生・防災分野

人流データは、都市や地域の持続可能な発展を支えるデータドリブンな政策立案の重要な基盤となっています。

■ 交通インフラの最適化

公共交通分野では、路線バスや鉄道の曜日別・時間帯別の利用者数を詳細に分析することで、交通機関の混雑時間帯を特定し、需要に応じた運行本数の調整やダイヤの最適化が可能となります。これにより、運行ルートやスケジュールの改善、増便計画の策定を通じて、運行コストの削減と利用者の利便性向上を両立させることができます。

■ 都市開発と商圏分析

新規出店や再開発を検討する際、人流データを活用することで潜在的な顧客が多い地域を特定し、客観的なデータに基づいた出店候補地の選定が可能です。また、川や鉄道といった物理的な障害物が商圏に与える影響を可視化し、従来の同心円的な商圏定義では捉えきれなかった「生きた商圏」の実態を正確に描き出すことで、都市計画や商業施設の集客戦略において、より精緻なターゲット層の特定を実現します。

■ 観光振興と防災対策

観光分野では、観光客の動線や回遊性を分析することで混雑の分散誘導策を講じ、より魅力的な観光ルートの改善に活用されています。さらに、災害時においては、過去の人流データから避難経路や避難所の最適な配置を検討し、混雑状況を迅速に把握・予測することで、交通誘導や安全な防災計画の策定に貴重な参考資料として役立てることができます。

施設運営・イベント集客の最適化

人流データは、大規模な商業施設やイベント会場の運営効率と顧客満足度の向上に直結する重要なツールとして活用されています。

■ リアルタイム運営管理

リアルタイムな人流データを活用することで、混雑状況を可視化し、適切な人員配置の調整や安全確保のための入場制限を実施できます。イベント開催時には、会場周辺の人流データから来場者の属性や時間帯別の滞在情報を把握し、イベント開催前後の人流変化を定量的に評価することで動員効果を測定し、次回の企画立案に活かすことが可能です。

■ 観光DXと地域活性化

観光分野では、観光客の動態調査や周遊ルート分析を通じて、地域に分散する観光資源を組み合わせた新たな周遊ルートの提案により、地域経済の活性化に貢献しています。人流データは単に「どこに人がいるか」を可視化するだけでなく、従来の店舗から半径500mや車で10分圏内といった単純な同心円で定義されていた商圏を、人々の実際の移動動線によって形成される「生きた商圏」として捉え直す力を持っています。

■ 予測機能と意思決定支援

過去の人流データを分析することで、人々の行動パターンやトレンドを把握し、将来の需要を予測するツールとしても極めて重要な役割を果たしています。この予測能力は、都市計画のような長期的プロジェクトから日々の人員配置や在庫管理といった短期的な業務まで、あらゆるレベルの意思決定を支援する基盤を構築し、マーケティング戦略におけるターゲット設定の精度を飛躍的に高めるとともに、都市開発や公共サービス計画においてより現実に即した意思決定を可能にします。これにより、社会的な課題解決とビジネスの効率化を両立させる鍵となっています。

マーケティング施策の効果測定

人流データは、マーケティング施策の効果検証と顧客インサイトの深化において極めて有効なツールとして活用されています。

■ ターゲティング精度の向上と施策効果測定

人流データから抽出した行動パターンや推定居住地に基づき、ターゲットを絞った広告配信が可能となります。株式会社メガネスーパーでは、人流データを活用してポスティングの精度を向上させ、売上増加を実現した事例があります。また、特定のキャンペーン期間中の来店者数や滞在時間の変化を追跡することで、施策の成功度を定量的に評価し、次のアクションに繋げることができます。株式会社プロントコーポレーションは、リブランディング後の来店客増加や来店頻度の向上をデータで検証し、その後のサービス充実に活かしています。

■ POSデータとの連携による深層分析

人流データは、POSデータだけでは捉えきれない顧客の「行動」と「意図」を紐づける重要な役割を果たしています。POSデータが「購入」という最終的な結果を捉えるのに対し、人流データは顧客が来店してから店舗内をどう移動し、どの商品棚の前で立ち止まったか、そして最終的に購入に至ったかどうかという一連の行動プロセスを追跡します。この二つのデータを組み合わせることで、「行動が購買にどう繋がったか」という因果関係を解明し、従来では得られなかった深い顧客インサイトを獲得することが可能となり、より精度の高いマーケティング戦略の立案・実行・検証サイクルを実現できます。

人流データ活用のための重要ガイドラインと法的配慮

人流データの活用が広がる一方で、その適切な取り扱いには細心の注意が必要です。特に、個人のプライバシー保護と法的コンプライアンスは、データ活用の成否を分ける重要な要素となります。

個人情報保護法とプライバシーへの配慮

人流データは、その取得方法や処理方法によっては、「個人情報」に該当しうるため、個人情報保護法に基づく慎重な取り扱いが求められます。

【個人情報と匿名加工情報の区別】

人流データが、カメラ画像に写る顔などで特定の個人を識別できる場合、それは「個人情報」に該当します。一方で、個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報は「匿名加工情報」となります。匿名加工情報として適切に処理されたデータは、本人の同意なく第三者への提供が可能となるなど、より緩やかな規制のもとで利活用が認められます。この匿名加工情報の枠組みは、データの自由な利活用を促進するための重要な法的基盤です。

【位置情報が「個人情報」となるケース】

位置情報単独では必ずしも個人情報には該当しませんが、他の情報(氏名、住所など)と容易に照合できる状態で保有される場合、個人情報と見なされます。また、個人の「移動軌跡」に関する情報など、プライバシー性の高い情報は「通信の秘密」に準じて強く保護されるべきであるとされています。

人流データ活用においては、単に法令を遵守するだけでなく、個人が特定されない集計値であっても、不当な差別や偏見につながるような利用は避けるべきです。法令は最低限の基準であり、人流データのようなプライバシー性の高い情報を扱う事業者には、より高度な倫理的配慮が求められます。

経済産業省・総務省のガイドライン遵守

人流データの活用が社会に広く受け入れられるためには、法令遵守に加え、事業者と生活者間の信頼関係を構築するための自主的な取り組みが不可欠です。経済産業省と総務省は、この信頼構築を支援するために、いくつかの重要なガイドラインを策定しています。

『カメラ画像利活用ガイドブック』(経産省・総務省)

商用目的でカメラ画像を利活用する際の自主的な取り組みを促すことを目的としています。このガイドブックの核心は、法令遵守だけでなく、プライバシー保護の観点から、事業者と生活者間の「信頼関係の構築」が最も重要であると指摘している点にあります。法的に違法でなくとも、社会的に受け入れられない(いわゆる「炎上」)事態を避けるための「社会的受容性」の確保が求められています。

このため、単にプライバシーポリシーを策定するだけでなく、カメラ設置場所の明示や、利用目的の透明性を確保することが不可欠です。

『位置情報プライバシーレポート』(総務省)

位置情報の適切な保護と社会的利活用の両立を目指す報告書です。このレポートは、位置情報のようなパーソナルデータの利用にあたり、「透明性の確保」や「本人の関与の機会の確保」、そしてサービス設計の段階からプライバシーに配慮する「プライバシー・バイ・デザイン」といった7つの原則を提唱しています。

一般社団法人LBMA Japanの共通ガイドライン

業界団体である一般社団法人LBMA Japanは、デバイスロケーションデータの健全かつ持続可能な利活用を促進するため、業界全体での共通ガイドラインを策定しました。これは、国が定める法令を遵守しつつ、さらに一歩踏み込んで、業界が自主的に倫理的な基準を設けている点に大きな意義があります。

▼『位置情報等の「デバイスロケーションデータ」利活用に関するガイドライン』

このガイドラインは、以下の5つの原則に基づいています。

1. 基本的人権尊重の原則:不当な差別や不利益につながるデータの利用を禁止します。

2. 透明性追求の原則:データの取得者、目的、利用方法を明確かつ詳細に説明します。

3. 選択性担保の原則:利用者がデータの提供範囲や利用方法を自身の意思で選択できるような設計を最大限に担保します。

4. 安全性確保の原則:厳格なセキュリティ基準に基づき、機密性の高い情報を管理・運用します。

5. 持続可能性向上の原則:従業員教育や、利用者からの問い合わせに適切かつ迅速に対応するための窓口を設けます。

LBMA Japanのガイドラインは、市場全体として「プライバシー配慮への信頼」を高め、消費者との関係を長期的に構築していくための不可欠な取り組みと位置付けられます。この自主的な基準の遵守は、企業が社会的な責任を果たし、イノベーションを健全に推進するための重要な指標となります。

▶ LBMA Japan の公式サイトはこちら

人流データの限界を理解する:誤差、バイアス、そしてその対策

人流データは、ビジネスや社会に多大な価値をもたらしますが、その分析と活用には、データの限界、すなわち誤差やバイアスを深く理解することが不可欠です。計測データの誤差とバイアスの本質

• 技術的誤差

人流計測に用いられる技術は、それぞれ固有の誤差を持ちます。スマートフォンのGPSの精度は数mから30m程度の誤差が生じ、特に建物が密集した場所や地下では精度が大きく低下します。Wi-Fiセンサーも、電波干渉や地下環境では精度の低下が避けられません。また、LiDARやカメラには、レーザーや電波の照射範囲外や、障害物による死角部分が生じるため、データ取得ができないエリアが存在します。

• サンプリングバイアスとデータの偏り

技術的な誤差に加え、より深刻なのが「サンプリングバイアス」です。Wi-Fiプローブパケットデータは、Wi-Fi機能がONになっている端末のみを計測するため、機能がOFFのユーザーは計測対象から漏れてしまいます。同様に、携帯電話基地局データは、特定の通信キャリアのサービス利用者のみが対象となります。

この偏りは、データが技術的に正確な「実測値」であったとしても、統計的な「代表性」を損なうことにつながります。例えば、若年層は常にWi-FiをONにしている傾向がある一方で、高齢者はそうではない場合、Wi-Fiデータは若年層の行動を過大評価するバイアスを持つことになります。このバイアスを理解せずに分析を行うと、その結論が特定の層に偏ったものとなり、誤った意思決定を導き出すリスクが高まります。

データの限界を乗り越えるための分析的視点

人流データの分析を成功させるためには、その限界を前提としたアプローチが求められます。

• 複数データの組み合わせによる補正

人流データ単体で分析を行うのではなく、既存の統計情報(国勢調査など)や、売上データ、SNSデータなどと組み合わせることで、データの偏りを補正し、より精度の高い分析が可能となります。異なる種類のデータを統合し、多角的な視点から分析することで、単一のデータソースでは見えてこなかった全体像を把握できます。

• 長期的な傾向の把握と単一データの過信回避

人流データは、特定の日時の正確な実数を把握することよりも、長期的な傾向やトレンドを把握するのに適しています。瞬間的なデータ変動に一喜一憂するのではなく、曜日や季節、イベント前後の変化といった長期的な傾向を分析することが重要です。

これまでのアンケート調査や人手による調査と比較すると、人流データは高頻度で膨大な量の情報を自動的に収集できるため、より広範囲かつ精度の高いデータが得られると評価されています。しかし、これは「人流データにバイアスがない」ことを意味するのではなく、「アンケート調査とは異なる種類のバイアスを持つ」ことを意味します。分析者は、人流データが持つこの「バイアスの種類」を理解し、目的とデータ特性を照らし合わせることが不可欠です。この冷静な視点こそが、データの力を最大限に引き出すための鍵となります。

終わりに

人流計測は単なる技術進歩を超えて、ビジネスや社会を根本的に変革する「社会インフラ」としての役割を担い始めています。

5GネットワークやIoTデバイスの普及により、リアルタイムでより高精度なデータ収集が可能となり、AIや機械学習の進化は個々の移動予測や都市全体の流れをシミュレーションする「次世代型都市シミュレーター」のような革新的サービスの創出を実現しています。

この強力な技術を最大限活用するためには、技術的可能性の追求と同時に、倫理的・法的責任の深い理解とデータの限界を冷静に見極めることが必要です。データを活用する組織には「データリテラシー」の向上と客観的視点の維持が不可欠であり、外部専門家や信頼できるデータ提供事業者の活用も重要となります。人流データが拓く未来をより安全で持続可能なものにするためには、技術、倫理、データの特性に対する深い理解が三位一体となったバランスの取れたアプローチが、データ駆動型意思決定の真の成功を保証する唯一の道です。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/