エリアマーケティングラボ

「商圏分析×機械学習」で出店計画を高精度化。GISを活用した売上予測モデル構築法を解説

2025年11月12日号(Vol.189)

多店舗展開を進める上で、新規出店の成功は事業成長の鍵を握ります。しかし、「経験と勘」だけに頼った出店計画には、見えないリスクが潜んでいます。候補地の選定ミスは、多額の投資損失に直結しかねません。もし、候補地の売上をデータに基づき、科学的に予測できたとしたら、出店戦略の精度はどれほど向上するでしょうか。

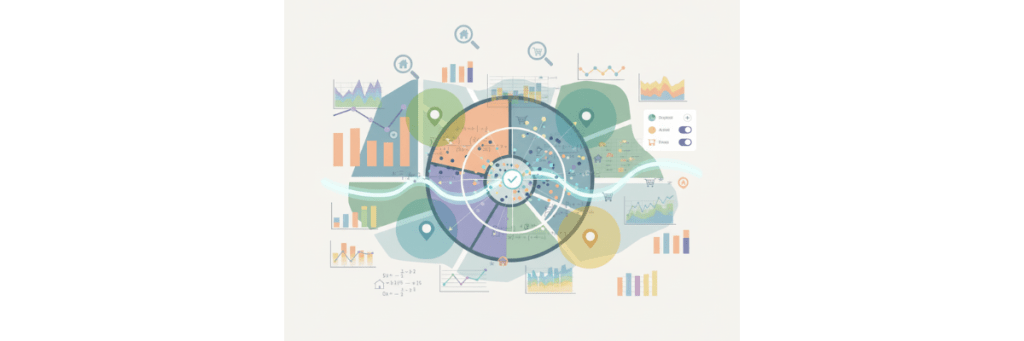

この課題に対する答えが、「商圏分析」の高度化にあります。商圏分析とは、出店候補地や既存店の周辺エリアが持つ市場のポテンシャルをデータから読み解くための不可欠なプロセスです。そして今、この分野は大きな変革期を迎えています。従来の分析手法に加え、GIS(地図情報システム)と機械学習(AI)を組み合わせるアプローチが、出店計画に革命をもたらしつつあります。

本コラムでは、多店舗展開を行うチェーン企業のご担当者様に向けて、商圏分析の基礎から、GISを活用したエリアマーケティング、そして機械学習を用いた高精度な売上予測モデルの構築方法までを体系的に解説します。データに基づいた客観的で再現性の高い出店戦略を立案するための、具体的な手法と知見を提供します。

商圏分析とは?多店舗展開を成功に導くデータ活用の目的

商圏分析とは、自社の店舗が商取引の対象とする地理的範囲(商圏)について、市場規模、競合店の状況、居住者や来訪者の特性といった地域情報をデータに基づいて調査・分析する手法です。これは、単なる地図上のエリア分けではなく、事業の成否を左右する戦略的な意思決定の根幹をなす活動です。特に、多店舗展開を推進する企業にとって、その目的は多岐にわたります。

▶ 関連リンク:そもそも、商圏分析とは何か?「商圏分析の重要性や基本的な手法はこちら」新規出店の意思決定

商圏分析の最も重要な目的は、新規出店候補地における収益性を事前に評価することです。出店候補地の商圏人口や世帯数といった基本的な統計データから市場のボリュームを算定し、ターゲット顧客層が十分に存在するかを検証します。さらに、競合店の立地や規模を分析することで、自社が参入する余地があるかを判断します。これらのデータに基づいた多角的な評価により、直感や経験だけに頼らない、客観的な出店判断が可能になります。

既存店の販促戦略最適

商圏分析は新規出店だけでなく、既存店の売上向上施策にも絶大な効果を発揮します。例えば、新聞の折込チラシやポスティングといった販促活動を行う際、やみくもに広範囲へ配布すると広告費用がかさむばかりで、費用対効果は低くなりがちです。商圏分析によって、自社のターゲットとなる年齢層や家族構成、所得層が多く居住するエリアを特定し、そこに販促資源を集中投下することで、ROI(投資対効果)を最大化できます。

顧客理解とエリア戦略

POSデータや会員情報といった自社が保有する顧客データを地図上にマッピングすることで、顧客がどこから来ているのか、自社が強いエリアと弱いエリアはどこなのかを視覚的に把握できます。

・この分析は、自社の店舗同士で顧客を奪い合う「カニバリゼーション」を避けるためにも不可欠です。

・既存店の商圏が重複しないエリアを新たな出店候補地とするなど、チェーン全体として最適な店舗網を構築するための戦略立案に繋がります。

■ 商圏分析の役割の変化:リアクティブからプロアクティブへ

従来の商圏分析は、問題発生後の原因究明(リアクティブ:事後的活用)が中心でした 。しかし、GISやビッグデータを活用する現代のアプローチは、その役割を根本的に変えつつあります。膨大なエリアデータと自社の成功店舗のデータを組み合わせることで、「優良店舗と類似した特性を持つ未出店のエリアはどこか」という問いに答えられるようになり、不動産業者からの提案を待たずに、自らポテンシャルの高いエリアを特定し出店戦略を主導するプロアクティブ(能動的)な機会創出へと繋がります。

エリアマーケティングの基盤、GIS(地理情報システム)による現状把握

商圏分析をはじめとするエリアマーケティングを効果的に実施する上で、今や不可欠なツールとなっているのがGIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。GISとは、デジタル地図上に人口統計、店舗情報、顧客データといった様々な情報を重ね合わせ、分析・可視化するためのシステムです。データが記載されただけの報告書やスプレッドシートでは見えてこない、地理的なパターンや関係性を直感的に理解できることが最大の強みです。

▶ 関連コラム:GISの基礎解説「商圏分析の基盤となるGIS(地理情報システム)とは」

データを「見える化」する力

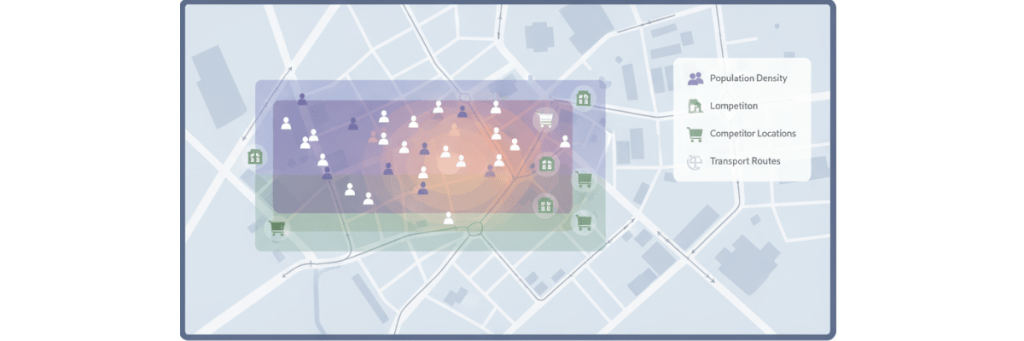

GISの最も強力な特徴は、複雑なデータを地図というインターフェースを通じて視覚的に表現できる点にあります。

・顧客の住所データを地図上にプロットすれば、どの地域から多くの顧客が来店しているかが一目瞭然となります。

・競合店の位置を重ねれば、自店舗との位置関係や市場の空白地帯が浮かび上がります。

・GISは膨大な数値を、意思決定者が直感的に理解できる「生きた情報」へと変換します。

エリアマーケティングにおけるGISの主な活用法

• 顧客マッピングと分析:

会員データやPOSデータに含まれる顧客の住所情報を地図上にプロットし、実際の商圏範囲を把握します。購買金額や来店頻度に応じて色や大きさを変えて表示することで、優良顧客が集中するエリアを特定し、重点的なマーケティング施策の立案に繋げることができます。

• 人口統計データ分析:

国勢調査などの公的統計データを地図上に重ね、エリアごとの人口、年齢構成、世帯年収といったデモグラフィック情報を分析します。これにより、自社のターゲット層がどのエリアに多く居住しているかを把握し、出店候補地のポテンシャルを評価します。

• 競合店分析:

競合他社の店舗情報を地図上に表示し、その分布や密度を分析します。自社の商圏と競合の商圏がどの程度重なっているかを把握することで、市場の飽和度を測り、競争を避けるための戦略的な立地選定が可能になります。

• 多様なデータの統合:

GISの真価は、様々な種類のデータを一つのプラットフォーム上で統合・分析できる点にあります。自社の顧客データや売上データはもちろん、公的統計データ、さらには人流データや交通量データといったサードパーティデータまで、あらゆる情報を地図という共通の軸で結びつけ、多角的な分析を実現します。

■ GISによる部門間連携の強化(Single Source of Truth)

大企業において、部門ごとに異なるデータや指標を用いてエリアを評価すると、戦略が噛み合わず非効率な意思決定が下されるリスクがあります 。GISプラットフォームは、組織内のすべての地理空間情報に関する「信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth)」としての役割を果たします。

全部門が同じデータ基盤の上で議論することで、部門間の壁(データサイロ)を打ち破り、組織全体の戦略的な整合性を高めることができます 。GISは、分析ツールに留まらず、組織全体の意思決定の質を向上させる経営基盤となるのです。

出店計画の精度を左右する売上予測:従来手法の限界と課題

新規出店は多額の設備投資を伴うため、その成否は企業の財務状況に大きな影響を与えます。そのため、出店計画の策定において最も重要な要素の一つが、候補地における「売上予測」です。精度の高い売上予測は、投資回収計画の妥当性を担保し、出店可否の最終判断を下すための強力な根拠となります。

これまで、売上予測にはいくつかの統計的なモデルが用いられてきました。

従来手法1:重回帰分析

重回帰分析は、売上(目的変数)を、商圏人口、店舗面積、競合店の数といった複数の要因(説明変数)を用いて予測する統計手法です。既存店のデータから、売上と各要因との関係性を数式でモデル化し、その数式に新規出店候補地のデータを当てはめることで売上を予測します。

限界と課題:

• 売上と各要因との関係が「線形(直線的)」であることを前提としているが、現実の市場では非線形な関係が多く存在する。

• どの変数をモデルに含めるかの選択が分析担当者のスキルや経験に大きく依存するため、結果が属人化しやすい。

従来手法2:ハフモデル

ハフモデルは、消費者が特定の店舗で買い物をする確率を予測するためのモデルです。

基本的な考え方:

「店舗の魅力度(多くは店舗面積で代用)が大きく、自宅からの距離が近いほど、

その店舗に吸引される確率が高い」というものです。

限界と課題:

・基本的なハフモデルは、店舗の魅力度を「面積」のみで捉えるなど、現実を過度に単純化している弱点があります。

・ブランド力、駐車場の有無、品揃えといった面積以外の重要な魅力度要因を考慮していません。

考慮すべき要因が増えるほどモデルは複雑化し、分析者の手作業による調整が困難になります。

■ 従来手法の根本的な課題:属人性と「複雑さのガラスの天井」

従来手法に共通する根本的な課題は、分析担当者の経験や勘に依存する「属人性」の高さです。変数の選択やモデル設計が個人のスキルに委ねられるため、予測の精度が安定せず、再現性も低くなります。

また、これらのモデルは「複雑さのガラスの天井」に直面します。人流や天候などの複雑な変数をモデルに追加しようとしても、モデルの構造がその複雑さに耐えきれなくなり、人間が手動で数式に落とし込むことは事実上不可能です。この限界が、次世代の予測技術である機械学習の登場を必然的なものとしました。

商圏分析に革新を。機械学習による高精度な売上予測モデル

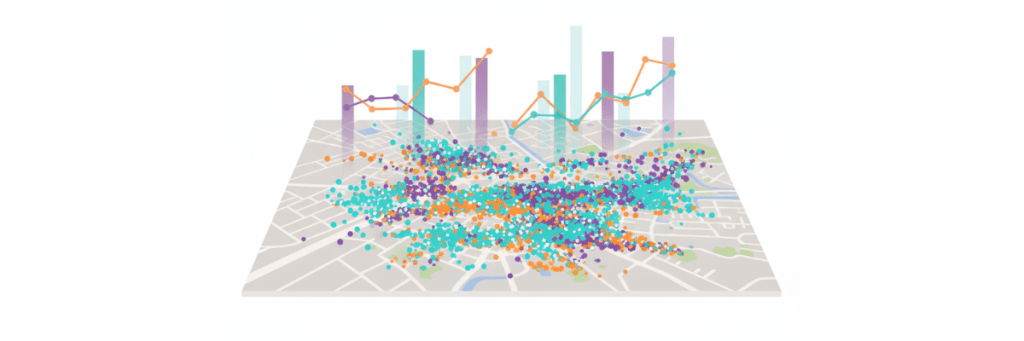

従来の分析手法が直面した「複雑さのガラスの天井」を打ち破る技術、それが機械学習です。機械学習を用いた売上予測は、コンピュータが大量のデータから成功パターンを自律的に学習し、人間では捉えきれない複雑な関係性を見つけ出して予測モデルを構築するアプローチです。これは、商圏分析と出店戦略におけるパラダイムシフトと言えます。

従来手法を凌駕する機械学習の主なメリット

• 圧倒的な予測精度:

機械学習モデルは、変数間の非線形な関係や複雑な相互作用を捉えることを得意とします。例えば、「周辺の所得水準が高いエリアでも、特定の競合店が存在する場合に限って売上が伸び悩む」といった、従来モデルでは見過ごされてきたパターンをデータから学習し、より現実に即した高精度な予測を実現します。

• 多角的なデータ活用:

重回帰分析などが扱える変数の数が数十個程度であるのに対し、機械学習モデルは数百、数千もの変数を同時に投入して分析することが可能です。これにより、人口統計や店舗特性といった基本的なデータに加え、GPS位置情報に基づく人流データ、天候データ、地域のイベントカレンダー、SNSの投稿情報といった、これまで活用が難しかった多様なオルタナティブデータを予測モデルに組み込むことができます。

• 属人性の排除と客観性:

機械学習モデルは、データに基づいて客観的なルールを学習します。どの変数が重要であるかの判断も、モデルがデータから自動的に行います。これにより、分析担当者の主観や経験則、思い込みといったバイアスを排除し、誰が実行しても同じ結果が得られる、再現性の高い予測プロセスを構築できます。

• 継続的な学習と進化:

市場環境は常に変化します。機械学習モデルは、新しい店舗の売上実績や最新の市場データを取り込んで「再学習」させることで、常にその予測精度をアップデートし続けることができます。一度作ったら終わりではなく、ビジネスとともに進化し続ける「生きたモデル」を運用できるのです。

従来手法と機械学習による売上予測モデルの比較

これらの違いを明確にするため、従来手法と機械学習モデルを比較した表を以下に示します。

|

特徴 |

従来手法(重回帰分析、ハフモデル等) |

機械学習モデル |

|

予測精度 |

限定的。線形関係を前提とし、 |

高い。非線形な関係性や変数間の相互作用を学習し、 |

|

扱える変数 |

数十数個が限界。 |

数百以上の変数を同時に扱える。 |

|

非線形関係の |

困難。基本的に線形を前提とするため、 |

得意。データから自動で複雑なパターンを学習する。 |

|

属人性・経験 |

高い。どの変数を選ぶか、どうモデルを設計するかが |

低い。データに基づき客観的なモデルを構築。 |

|

モデルの |

手動での再設計が必要で、手間がかかる。 |

新しいデータを追加して再学習させることで、 |

機械学習は売上予測の精度と客観性を飛躍的に高め、データドリブンな出店戦略を次のステージへと引き上げる強力な武器となります。

機械学習を用いた売上予測モデルの構築方法(やり方)と手順

機械学習と聞くと、専門的で難解なイメージがあるかもしれません。しかし、その構築プロセスは体系的なステップに分解することができ、ビジネス担当者もその概要を理解することが重要です。ここでは、GISと連携した売上予測モデルの構築手順を4つのステップで解説します。

Step 1: 課題設定とデータ収集

最初のステップは、予測モデルで何を解決したいのか、その目的を明確に定義することです。今回は「新規出店候補地の初年度売上高を予測する」という課題を設定します。

次に、モデルの学習に必要となるデータを収集します。モデルの精度はデータの質と量に大きく依存するため、このステップが最も重要です。収集するデータは、自社の既存店すべてが対象となります。

• 社内データ:

過去の売上実績、店舗面積、駐車場台数、開店からの経過年数、取扱商品構成、販促費など、自社で管理しているデータ。

• 社外データ(GISの活用):

ここでGISプラットフォームが不可欠となります。既存店の一店舗ごとに、その立地が持つ地理的な特性データを収集・付与していきます。

• 商圏データ:

店舗から半径1km、自動車5分圏内など、定義した商圏内の人口、世帯数、年齢別人口、世帯年収など。

• 競合データ:

商圏内の競合店の数、店舗までの距離、店舗規模、ブランドなど。

• 立地データ:

前面道路の交通量、店舗の視認性、最寄り駅からの距離、周辺施設の集積状況など。

• オルタナティブデータ:

GPS位置情報から推計される店舗周辺の歩行者・車両通行量(人流データ)は、実際の集客ポテンシャルを測る上で極めて強力なデータとなります。

Step 2: 特徴量エンジニアリング

特徴量エンジニアリングとは、収集した生のデータを、機械学習モデルが学習しやすい形式の「特徴量」へと加工・変換するプロセスです。これは、売上予測の精度を大きく左右する、データサイエンスにおける「秘伝のタレ」とも言える工程です。

このステップで、GISと機械学習の真のシナジーが生まれます。GISは単なるデータ収集ツールではなく、地理的な洞察に基づいた強力な特徴量を生成するツールとして機能します。

• 例1: 単純な「競合店の数」というデータではなく、GISを用いて「自動車で5分以内に到達可能な競合店の店舗面積の合計」という、より現実に即した特徴量を算出する。

• 例2: 「商圏人口」だけでなく、「商圏内のターゲット顧客層(例:30代ファミリー世帯)の人口」をピンポイントで集計し、特徴量とする。

このように、地理空間的な分析を通じて生成された特徴量は、モデルにエリアの文脈を教え込み、予測精度を格段に向上させます。

Step 3: モデル学習と検証

次に、準備した特徴量と、それに対応する既存店の売上実績データを機械学習アルゴリズムに入力し、モデルを「学習」させます。アルゴリズムは、どのような特徴量の組み合わせが、高い売上や低い売上に繋がっているのか、その複雑なパターンを自動的に見つけ出します。

モデルが完成したら、その予測精度を客観的に評価する「検証」作業が不可欠です。一般的には、既存店のデータを「学習用データ」と「テスト用データ」に分割します。モデルは学習用データのみを用いて構築され、その後、モデルが見たことのないテスト用データに対して予測を行います。その予測値と実際の売上値を比較することで、モデルが未知のデータ(=新規出店候補地)に対してどれだけ正確な予測ができるかを評価します。

Step 4: 予測と改善

検証済みのモデルを用いて、いよいよ新規出店候補地の売上を予測します。候補地に対しても、既存店と同様に特徴量データを生成し、モデルに入力することで、予測売上高が出力されます。

機械学習モデルは一度作ったら終わりではありません。新規店舗がオープンし、新たな売上実績データが蓄積されたら、そのデータを加えてモデルを定期的に再学習させるべきです。これにより、モデルは常に最新の市場動向を反映し、その精度を維持・向上させることができます。

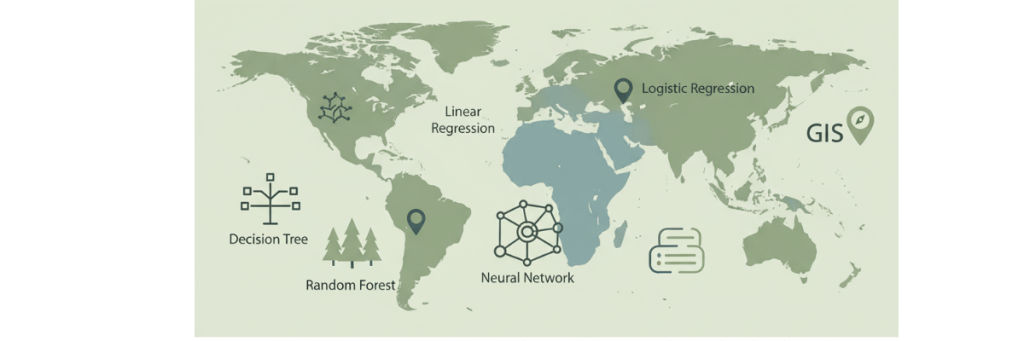

売上予測で活用される代表的な機械学習アルゴリズム

売上予測のようなタスクには、様々なアルゴリズムが利用されますが、特に高い性能を発揮することで知られる代表的な手法を2つ紹介します。

ランダムフォレスト

「決定木」という単純な予測モデルを多数(数百~数千本)作成し、それらの予測結果を平均(多数決)することで最終的な予測値を導き出すアンサンブル学習の手法です。

多くの変数をうまく扱うことができ、安定した高い予測精度を出しやすいことから、広く利用されています。ある研究では、複数の手法の中で最も良い精度を示したと報告されています。

勾配ブースティング

ランダムフォレスト同様、決定木を組み合わせるアンサンブル学習ですが、こちらは木を一つずつ順番に作成していく点が特徴です。新しい決定木は、それ以前の木々が間違えた部分を重点的に学習するように作られます。

この逐次的な改善プロセスにより、非常に高い予測精度を達成することが可能で、多くのデータ分析コンペティションや実社会の課題で最先端の成果を上げています。

▶ 関連コラム:生成AI×商圏分析でも、効率や精度が拡大にアップ!「AIが自動生成する商圏レポートの活用事例はこちら」

まとめ

店舗展開における出店計画は、もはや経験や勘といった定性的な判断だけで成功できる時代ではありません。市場の複雑化と競争の激化が進む現代において、データに基づいた科学的なアプローチは、選択肢ではなく必須条件となっています。

本コラムで解説したように、商圏分析はGIS(地図情報システム)の活用によってその表現力と分析力を高め、さらに機械学習技術と融合することで、従来とは比較にならない高精度な売上予測を実現する段階へと進化しました。このGISと機械学習のシナジーこそが、出店リスクを最小化し、投資対効果を最大化するための鍵となります。

私たち技研商事インターナショナルは、エリアマーケティングGISのリーディングカンパニーとして、最先端のツール、豊富なデータ、そして専門家によるサポート体制を三位一体で提供し、お客様のデータドリブンな出店戦略を強力に支援します。

出店計画の精度を飛躍的に高め、競争優位を確立しませんか。経験と勘を、データという揺ぎない根拠で裏付ける。技研商事インターナショナルが、その第一歩をサポートします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/