エリアマーケティングラボ

フランチャイジーとフランチャイザー

その意味と違いを解説

2025年9月9日号(Vol.172)

はじめに

近年、働き方の多様化や独立志向の高まりを背景に、フランチャイズビジネスは多くの起業家にとって魅力的な選択肢として注目を集めています。コンビニエンスストアやハンバーガーショップ、学習塾など、私たちの生活に深く根付いた多くの事業がこのフランチャイズシステムによって支えられており、その存在は非常に身近なものです。

しかし、その成功は決して約束されたものではありません。ブランドの看板を借りて事業を始める手軽さの裏には、複雑な契約関係と、成功を左右する厳然たるビジネス戦略が存在します。成功を収めるフランチャイズチェーン、そしてその加盟店には、共通した「戦略的視点」が不可欠です。

本コラムでは、フランチャイズビジネスの根幹をなす「フランチャイジー」と「フランチャイザー」の基本的な定義と関係性の解説から始め、多岐にわたる業種・業態の具体例、双方の視点から見たメリット・デメリットを深く掘り下げます。

さらに、現代のフランチャイズビジネスにおいて成功を掴むために不可欠な要素である「データに基づいた意思決定」、特に商圏分析の重要性について、エリアマーケティングの専門家の視点から徹底的に解説します。

フランチャイジーが直面するデメリットと契約前の注意点

フランチャイジーとフランチャイザーの根本的な「違い」とは?

フランチャイズビジネスを理解する上で、まず押さえるべきは「フランチャイザー」と「フランチャイジー」という二つの主体の役割と関係性です。これらはビジネスの成功を共有するパートナーでありながら、その立場と機能は明確に異なります。

フランチャイザー:ビジネスモデルとブランドを提供する「本部」

フランチャイザーとは、フランチャイズシステムを構築し、加盟店を募集する事業本部を指します。彼らは、長年の事業活動を通じて培ってきた成功のノウハウ、広く認知されたブランド名や商標、確立された商品やサービスの提供方法、そして効率的な運営システムなどを一つのパッケージとして体系化し、これをフランチャイジーに提供します。

言わば、フランチャイザーは成功への「設計図」を提供する存在です。加盟店が事業を円滑に開始し、継続的に利益を上げられるよう、開業前の研修から開業後の経営指導、広告宣伝活動まで、多岐にわたるサポートを行います。その対価として、フランチャイジーから加盟金やロイヤリティといった形で収益を得るビジネスモデルを構築しています。

フランチャイジー:本部の仕組みを活用し事業を運営する「加盟店」

フランチャイジーとは、フランチャイザーが提供するビジネスパッケージを利用する権利を得て、事業を運営する加盟店または加盟者のことです。フランチャイジーは独立した事業主であり、自らの資金を投じて店舗を開設し、日々の運営責任を負います。

フランチャイザーから提供されるブランド名や経営ノウハウを活用することで、事業経験が少ない個人でも比較的低リスクで起業できるという大きな利点があります。ただし、その権利とサポートの対価として、契約時に加盟金を、そして契約期間中は継続的にロイヤリティをフランチャイザーに支払う義務を負います。フランチャイジーの主な任務は、本部の定めたブランドガイドラインや品質基準を遵守しつつ、地域に根差した店舗運営を行い、顧客にサービスを提供することです。

雇用関係ではない、対等なビジネスパートナーとしての関係性

フランチャイザーとフランチャイジーの関係を理解する上で極めて重要なのは、これが企業の「雇用する側」と「雇用される側」といった主従関係ではないという点です。両者はそれぞれが独立した事業者であり、フランチャイズ契約によって結ばれた対等なビジネスパートナーです。フランチャイジーのオーナーは、本部の従業員ではなく、一人の経営者として事業の成功に責任を持ちます。

このビジネスモデルは、双方の成功が互いの利益に直結する「Win-Win」の関係性の上に成り立っています。

フランチャイジーが売上を伸ばせば、本部のロイヤリティ収入も増加し、ブランド全体の価値も向上します。逆に、本部が強力なブランド戦略や商品開発を行えば、フランチャイジーの集客力や収益性が高まります。

しかし、「対等」という言葉の裏には、契約による強い規律が存在することも理解しなければなりません。フランチャイジーは独立事業主でありながら、フランチャイザーが定めた運営マニュアルやブランドガイドラインを厳格に遵守する義務を負います。この「独立性」と、ブランド価値維持のための「従属性」の二面性こそが、フランチャイズビジネスの特性であり、後述するメリットとデメリットの根源となっています。

法的には対等な事業者でありながら、契約上は本部のブランドイメージや運営方針を守る義務がある。これは、フランチャイズチェーン全体の価値を維持するために不可欠な統制であり、この関係性は「契約によって規定された、目的共有型の非対称なパートナーシップ」と捉えるのがより実態に近いと言えるでしょう。

混同されがちな「代理店」との明確な違い

フランチャイジーは、しばしば「代理店」と混同されますが、そのビジネスモデルは大きく異なります。ブランドの使用方法、ビジネスモデルの制御、そしてリスクと投資の観点から、その違いは明確です。

フランチャイジーは、フランチャイザーのブランドを全面的に使用し、店舗の外観からサービス内容に至るまで、本部が定めた厳格な運営指針に従います。一方、代理店は、特定のメーカーやサービス提供企業の商品を販売する権利は持ちますが、基本的には自社の屋号やブランドで事業を行います。複数の企業と代理店契約を結び、様々な商品を扱うことも可能であり、運営の自由度はフランチャイズに比べて格段に高いのが特徴です。

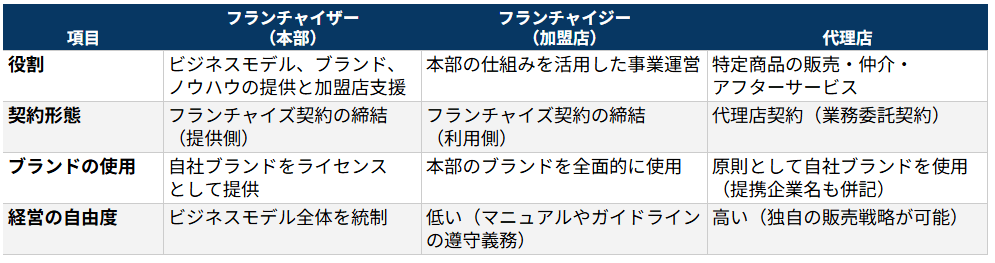

以下の表は、フランチャイザー、フランチャイジー、代理店の違いをまとめたものです。

多種多様なフランチャイズビジネスの世界:業種と業態の具体例

フランチャイズと聞くと、多くの人がコンビニエンスストアやファストフード店を思い浮かべるかもしれません。しかし、その世界は非常に多岐にわたり、小売業、飲食業、サービス業という三大分類の中で、時代や社会のニーズを反映した様々な業態が生まれています。

私たちの生活に密着する「小売業」(コンビニエンスストア、買取専門店など)

フランチャイズ展開している小売業は、身近な存在として日々の暮らしを支えています。

小売業はフランチャイズビジネスの代表格であり、私たちの生活に不可欠なサービスを提供しています。

• コンビニエンスストア

まさにフランチャイズの象徴とも言える業態です。確立されたブランド力と運営システムにより、未経験者でも参入しやすいのが特徴です。市場規模は11兆円を超え、安定した成長を続けています。

• 買取・リサイクル専門店

近年の環境意識の高まりやリユース市場の拡大を背景に、注目を集めている業態です。小スペース・少人数で開業できるモデルも多く、在庫リスクが少ない点が魅力です。

• その他

上記以外にも、100円ショップのようなワンプライスショップ、アパレル(作業着や古着など)、中古車販売、カーシェアリングなど、専門性の高い分野でもフランチャイズ展開が進んでいます。

競争とチャンスが共存する「飲食業」(ファストフード、カフェ、デリバリー専門など)

飲食業は、フランチャイズの中でも特に人気の高い業種です。独立開業に比べて、仕入れやメニュー開発のノウハウが提供されるため、ビジネスを始めやすいというメリットがあります。

• ファストフード・カフェ

ハンバーガー、ドーナツ、コーヒーショップなど、強力なブランド力を持つチェーンが多数存在します。ブランドの知名度を活かして開業当初から安定した集客が期待できます。

• レストラン・居酒屋

焼肉店、ラーメン店、居酒屋など、特定のジャンルに特化したフランチャイズも豊富です。独自のコンセプトや専門性で差別化を図っています。

• 中食・デリバリー

コロナ禍やライフスタイルの変化により、弁当・デリバリー専門店の需要が急増しました。店舗を持たないキッチンカー形式も人気を集めており、少ない初期投資で始められる点が特徴です。

スキルや専門性を活かす「サービス業」(ハウスクリーニング、学習塾、介護サービスなど)

サービス業のフランチャイズは、在庫を抱えるリスクがほとんどなく、無店舗での開業が可能な業態も多いことから、低資金で始められる点が大きなメリットです。

• ハウスクリーニング・リペア

共働き世帯の増加などを背景に需要が拡大しています。専門的な清掃技術や修理スキルは本部の研修で習得でき、店舗が不要なため固定費を抑えやすいビジネスモデルです。

• 学習塾・教育

少子化が進む一方で、子供一人当たりにかける教育費は増加傾向にあり、安定した需要が見込めます。特に個別指導塾は人気が高く、大手ブランドの信頼性を活かして生徒を集めやすいという利点があります。

• 介護・デイサービス

超高齢社会の日本において、社会貢献性が高く、今後も市場の拡大が確実視されている分野です。介護報酬という安定した収入源があり、堅実な経営が期待できます。

• その他

上記のほかにも、フィットネスジム、美容サロン、コインランドリー、レンタカーなど、人々の生活を豊かにする様々なサービスがフランチャイズ化されています。

フランチャイジーになるメリット:成功への近道

多くの人々が独立の手段としてフランチャイズを選択するのには、個人でのゼロからの起業と比較して、成功確率を高めるための明確な利点が存在するためです。

未経験からでも挑戦可能:確立された経営ノウハウと研修制度

フランチャイズに加盟する最大のメリットの一つは、事業経験が全くない未経験者でも参入のハードルが低いことです。通常、独立開業するには、事業計画の策定から店舗の設計、商品の仕入れルートの開拓、人材採用と教育、集客方法の確立まで、すべてを自分自身で行わなければなりません。

しかし、フランチャイズシステムでは、本部が長年かけて蓄積してきたこれらの運営ノウハウが、マニュアルという形で体系的に提供されます。さらに、開業前には専門的な研修が用意されており、事業運営に必要な知識やスキルを効率的に学ぶことができます。

開業後も、スーパーバイザーと呼ばれる本部の担当者から定期的な経営指導やアドバイスを受けられるため、安心して店舗運営に集中することが可能です。商品開発や仕入れ先の選定といった時間のかかる業務を本部に任せられるため、オーナーは日々の店舗運営と売上向上に専念できるのです。

開業初期から集客に有利:本部のブランド力とマーケティング支援

個人で店を開業した場合、まず直面するのが「認知度の壁」です。顧客に店の存在を知ってもらい、信頼を勝ち取るまでには、多大な時間と広告宣伝費が必要となります。

その点、フランチャイズ加盟店は、開業したその日から、本部が築き上げてきたブランドの知名度と社会的信用を最大限に活用できます。全国的に有名なブランドであれば、看板を掲げるだけで顧客は安心して来店し、提供される商品やサービスの品質にも期待を寄せてくれます。

これにより、開業初期の最も困難な集客フェーズをスムーズに乗り越え、早期に経営を安定させることが可能になります。また、テレビCMや全国規模のキャンペーンなど、個人では到底不可能な大規模なマーケティング活動の恩恵を受けられることも、非常に大きなアドバンテージです。

金融機関からの信頼:事業計画の立てやすさと融資の可能性

独立開業における大きなハードルの一つが、資金調達です。事業実績のない個人が金融機関から融資を受けるには、説得力のある事業計画書を作成し、その実現可能性を証明しなければならず、審査は決して簡単ではありません。

フランチャイズの場合、この点でも有利に働きます。フランチャイズ本部は、多数の既存店の実績データを基に、精度の高い収益予測モデルを構築しています。

そのため、加盟希望者はそのデータを利用して、信頼性の高い事業計画書を作成することができます。金融機関側から見ても、全くの新規事業に比べて事業の成功確率が高いと判断されやすく、結果として融資の審査が通りやすい傾向にあります。

フランチャイジーが直面するデメリットと契約前の注意点

フランチャイズは成功への近道となり得る一方で、その手軽さの裏には必ず理解しておくべきデメリットやリスクが存在します。メリットばかりに目を奪われず、これらの制約を十分に理解し、自身の事業計画と照らし合わせることが、後悔しない選択をするための鍵となります。

継続的に発生する費用:ロイヤリティと加盟金の実態

フランチャイズに加盟する際には、本部に対して様々な費用を支払う必要があります。まず、契約時にブランド使用権やノウハウ提供の対価として「加盟金」を支払います。これは一度きりの支払いですが、決して安い金額ではありません。

さらに重要なのが、契約期間中、継続的に支払い続ける「ロイヤリティ」です。これは、ブランドやノウハウを使い続けるためのライセンス料であり、多くの場合、毎月の売上に対して一定の割合(売上歩合方式)か、あるいは固定額(定額方式)で算出されます。このロイヤリティは、たとえ店舗が赤字経営であったとしても、原則として支払わなければならない固定費です。売上が伸び悩む状況では、この支払いが経営を著しく圧迫する大きな要因となり得ます。

経営の自由度の制約:マニュアル遵守と独自施策の制限

フランチャイズチェーン全体のブランドイメージとサービス品質の均一性を保つことは、本部にとって至上命題です。そのため、加盟店は本部が作成した運営マニュアルを厳格に遵守することが義務付けられています。提供するメニューや商品の価格設定、店舗の内装、接客方法に至るまで、細かく規定されていることがほとんどです。

これは、未経験者にとっては迷わず運営できるというメリットである反面、経営の自由度が著しく制限されるというデメリットにもなります。例えば、「地域のお客様の要望に合わせて独自のメニューを開発したい」「独自の割引キャンペーンを実施して集客したい」といった、オーナー自身のアイデアや創意工夫を店舗運営に反映させることは、原則として認められません。自分の裁量で自由に事業を展開したいと考える経営者にとって、この制約は大きな足枷となる可能性があります。

一蓮托生のリスク:本部の経営不振やブランドイメージ低下の影響

フランチャイズ加盟店は、良くも悪くも本部と運命を共にします。もし本部が不祥事を起こしたり、経営判断の誤りによって市場でのブランド力が低下したりすれば、その悪影響は全加盟店に及びます。また、他の加盟店が衛生問題や不適切な従業員対応などで社会的な批判を浴びた場合、たとえ自身の店舗に全く非がなくても、「同じ看板の店」として顧客からの信頼を失い、売上が減少するリスクがあります。

フランチャイズの最大のメリットである「本部のブランド力」は、ひとたび傷つけば、自身ではコントロール不可能な最大のデメリットへと転化するのです。この構造的なリスクは、フランチャイズというビジネスモデルを選択する上で最も慎重に考慮すべき点の一つです。加盟店はマクロな経営戦略(ブランド戦略、商品開発など)を自らコントロールできません。この状況下で、フランチャイジーが自身の努力で成功確率を最大化するためにコントロールできる最も重要な要素は、ミクロな経営戦略、すなわち「自店舗の立地選定」と「その地域に根差した店舗運営」に集約されるのです。

フランチャイザー(本部)の視点:事業拡大のメリットと課題

フランチャイズビジネスの全体像を理解するためには加盟店(フランチャイジー)だけでなく本部(フランチャイザー)側の視点も欠かせません。企業がなぜフランチャイズという手法で事業拡大を目指すのか、その動機と直面する課題を見ていきましょう。

メリット:少ない自己資本でスピーディな全国展開を実現

企業が事業を拡大する際、すべての店舗を自社で直接運営する「直営店方式」では、出店のたびに多額の自己資本(土地・建物・設備投資、人件費など)が必要となり、展開のスピードには限界があります。

フランチャイズ方式の最大のメリットは、加盟店の資金を活用することで、少ない自己資本で店舗網を急速に拡大できる点にあります。これにより、短期間で全国的な知名度を獲得し、市場シェアを確保することが可能になります。また、店舗数が増えることで「スケールメリット」が生まれます。例えば、原材料や商品を一括で大量に仕入れることで仕入れコストを削減できたり、広告宣伝を効率的に行えたりといった恩恵が受けられます。

デメリット:加盟店の質がブランドイメージを左右する管理の難しさ

スピーディな事業拡大というメリットは、同時に大きなリスクも内包しています。それは、加盟店の運営品質の管理という課題です。各加盟店は独立した事業主であるため、本部の目が届きにくい側面があります。もし一部の加盟店がマニュアルを遵守せず、サービスの質を低下させたり、衛生管理を怠ったりすれば、それはその店舗だけの問題では済みません。SNSなどを通じて悪評は瞬く間に拡散し、フランチャイズチェーン全体のブランドイメージを著しく毀損する恐れがあります。

また、長年かけて培ってきた独自の調理法や運営ノウハウを加盟店に提供するため、それが外部に流出してしまうリスクも常に存在します。

加盟店支援こそが成長の鍵:スーパーバイザーの役割と重要性

フランチャイザーは、「急速な事業拡大(スケール)」と「ブランド品質の維持(コントロール)」という、一見すると相反する二つの要求を同時に満たさなければならないという構造的なジレンマを抱えています。スケールを追求すれば加盟店の数が増え、本部による直接的なコントロールは難しくなります。一方で、コントロールを重視しすぎれば、出店スピードが鈍化してしまいます。

このジレンマを解決する鍵は、加盟店の成功が本部のロイヤリティ収入に直結するというビジネスモデルの原点に立ち返ることにあります。つまり、加盟店への継続的なサポート体制を強化し、「加盟店が自律的に成功できる仕組み」を提供することが、本部自身の成長にとって最も重要な戦略となるのです。その最前線を担うのが、各店舗を巡回し、経営指導や情報提供を行う「スーパーバイザー」です。彼らが市場の最新動向や販売促進のノウハウなどを的確に提供することで、加盟店の収益向上を支援し、チェーン全体の競争力を高めていきます。

フランチャイジーの成否を分ける最重要プロセス「商圏分析」

これまで見てきたように、フランチャイズビジネスには多くのメリットがある一方で、経営の自由度の制約や本部への依存といった構造的なリスクも存在します。では、フランチャイジーが自らの努力で成功の確率を最大化するために、最も注力すべきことは何でしょうか。その答えは、事業の成否を根底から左右する「出店場所の選定」、すなわち科学的な「商圏分析」にあります。

なぜ出店場所が重要なのか?商圏調査を怠った失敗事例から学ぶ

どれほど強力なブランドの看板を掲げ、優れた運営ノウハウを提供されたとしても、出店する場所、つまり「立地」を間違えれば、事業の成功は極めて困難になります。立地は一度決めてしまえば、簡単に動かすことはできません。商圏調査を怠ったことによる失敗は、後を絶ちません。

• 近隣店舗との客層のミスマッチ:パチンコ店の隣に出店すれば客が見込めると安易に考えた飲食店が、実際にはターゲット層が全く異なり集客に失敗したケース。

• 商圏バリアの見落とし:大きな幹線道路や川によって地域が分断され、顧客が店舗にたどり着きにくい「商圏バリア」に気づかず、見込み客を逃してしまったケース。

• 地域のニーズとの不一致:通勤・通学客が通過するだけの駅前に、高価格帯の飲食店を出店したものの、周辺のニーズは安価な居酒屋にあり、全く受け入れられなかったケース。

これらの事例は、立地選定が単なる場所探しではなく、事業の成功を左右する極めて重要な戦略的プロセスであることを示しています。

商圏分析で可視化できること:人口動態、競合店の位置、ターゲット層の分布

商圏分析とは、出店候補地周辺の地理的・社会的な環境を調査し、事業のポテンシャルを科学的に評価することです。具体的には、以下のような情報をデータとして可視化します。

• 人口・世帯構成:そのエリアにどれくらいの人が住んでいるのか、年齢層や家族構成はどうか、昼間と夜間の人口に差はあるかなどを把握します。

• 年収特性・ライフスタイル:住民の所得水準や消費傾向を分析し、自社の商品・サービスが受け入れられる層が十分に存在するかを検証します。

• 競合店の分布:周辺にどのような競合店が、どれくらいの数、どこに存在しているかを地図上にマッピングし、自店の優位性をどこで発揮できるかを探ります。

• 交通網・人の流れ:駅の乗降客数、道路の交通量、人の流れを妨げる商圏バリアの有無などを調査し、顧客が来店しやすい環境かを評価します。

感覚頼りの出店はもう古い:データに基づく客観的な意思決定の必要性

データに基づかない、勘や経験に頼った出店判断がフランチャイズ失敗の主な原因です。

かつては「人通りが多いから」「駅が近いから」といった経営者の経験や勘に頼った立地選定が主流でした。しかし、市場が成熟し、競争が激化する現代において、そのような感覚的な判断は極めて危険です。

成功するフランチャイズビジネスは、必ず客観的なデータに基づいた意思決定を行っています。自社がターゲットとする顧客層はどのような人々で、その人々は一体どこに住んでいるのか。それを科学的に分析し、自社の強みを最大限に発揮できる場所を選び抜くこと。これこそが、不確実性の高い時代に事業を成功させるための必須条件なのです。

フランチャイザーに必須の加盟店開発・支援ツール「GIS」

フランチャイザーが直面する「スケール(事業拡大)」と「コントロール(品質維持)」のジレンマを解決し、加盟店と共に成長していくためには、経験や勘に頼る旧来のやり方から脱却し、データに基づいた科学的な加盟店支援を行うことが不可欠です。そのための最も強力なツールが、「GIS(Geographic Information System:地図情報システム)」です。

候補地のポテンシャルを数値で評価し、成功確率の高いエリアを特定

GISとは、人口統計、世帯年収、消費データといった様々な情報を地図上に重ね合わせ、エリアの特性を視覚的に分析するためのシステムです。フランチャイザーはGISを活用することで、出店候補地周辺のマーケットボリュームやターゲット顧客の分布を数値として客観的に把握し、事業のポテンシャルを正確に評価することができます。

これにより、感覚ではなくデータに基づいて成功確率の高い物件を効率的にスクリーニングし、加盟希望者に対して説得力のある提案を行うことが可能になります。

既存店との共食い(カニバリゼーション)を防ぐテリトリー管理

フランチャイズチェーンが拡大する過程でしばしば問題となるのが、近隣に新店舗を出店した結果、既存の加盟店の顧客を奪ってしまう「カニバリゼーション(共食い)」です。これは加盟店の収益を悪化させるだけでなく、本部と加盟店との信頼関係を損なう深刻な問題です。

GISを用いれば、各店舗がどれくらいの範囲から顧客を集めているか(実勢商圏)を地図上で可視化できます。これにより、新店舗の出店が既存店に与える影響を事前にシミュレーションし、カニバリゼーションを回避しながら、チェーン全体として最適な店舗配置を計画することが可能になります。

データに基づいた説得力のある出店提案で、優良な加盟店を獲得

加盟希望者にとって、出店場所の選定は事業の成否を左右する最大の関心事です。フランチャイザーが「この場所は有望です」と提案する際に、その根拠が曖昧な経験則だけであれば、加盟希望者は不安を抱くでしょう。

GISを活用し、商圏内の人口データや競合状況、売上予測といった客観的なデータを提示することで、提案の説得力は飛躍的に高まります。データに基づいた論理的な事業計画は、加盟希望者に安心感と本部への信頼感を与え、事業成功への意欲が高い優良なフランチャイジーを獲得するための強力な武器となるのです。

GISが拓くフランチャイズ戦略の新時代:成功への羅針盤

商圏分析の重要性は理解できても、「専門的な分析は難しそうだ」「高価なシステムは導入できない」と感じるかもしれません。しかし、テクノロジーの進化により、高度なエリアマーケティングはもはや一部の大企業だけの専有物ではなくなりました。

誰でも、いつでも、どこでも。高度な商圏分析をWEBで実現する「MarketAnalyzer® Satellite」

当社が提供する「MarketAnalyzer® Satellite」は、専門家でなくても、WEBブラウザ上で直感的に操作できるクラウド型のGIS(地図情報システム)です。最新の国勢調査や年収データ、商業統計など、エリアマーケティングに必要なあらゆるデータが標準搭載されており、いつでも、どこでも、スピーディに高度な商圏分析を実行できます。

これは、日々変化する市場環境の中で迅速な意思決定が求められるフランチャイズビジネスに携わる、すべての人々のための戦略ツールです。

「MarketAnalyzer® Satellite」詳細ページは

こちら

【フランチャイザー向け活用術】出店戦略の精度向上と加盟店への付加価値提供

持ち帰り弁当の「ほっともっと」などを全国に展開する株式会社プレナス様では、「MarketAnalyzer® Satellite」を導入し、フランチャイズ展開に活用しています。

▼ 株式会社プレナス様導入事例インタビュー

www.giken.co.jp/case-study/plenus_mkas/

同社では、新たな出店候補物件が出た際、まずシステム上で商圏のボリュームや周辺の競合店の状況をデータで確認します。これにより、有望な物件だけに絞ってから現地調査を行うため、店舗開発の効率と精度が劇的に向上しました。また、店舗開発部門だけでなく、営業部門やサポート部門など100名を超える社員が同じシステム上で最新の店舗情報や商圏データを共有することで、部門間の連携がスムーズになり、全社的な意思決定の迅速化に繋がっています。

このようにGISを標準装備することは、加盟店に対してデータに基づいた強力なサポートを提供するという付加価値となり、他社フランチャイズとの明確な差別化要因となります。

【フランチャイジー向け活用術】独立・開業の成功確率を最大化する「勝てる物件」の選び方

フランチャイジーにとっても、GISは成功に不可欠なツールです。本部から提示された出店候補地を鵜呑みにするのではなく、自らもデータを基にその妥当性を検証することが、事業主としての重要な務めです。

「MarketAnalyzer® Satellite」のようなツールを使えば、候補地周辺の競合店の配置や、自店のターゲットとなる顧客層が本当にそのエリアに多く住んでいるのかを、自分の目で確かめることができます。本部と加盟店が同じデータ基盤の上で議論することで、情報の非対称性は解消され、納得感のある意思決定が可能になります。これは、両者が単なる契約関係を超え、データに基づいて成功を目指す真の「ビジネスパートナー」となるための第一歩です。自らの手でデータを分析し、「本当に勝てる物件」を主体的に選び抜く。これこそが、現代のフランチャイジーに求められる新しい姿です。

フランチャイズビジネスの成功は、もはや偶然や勘に頼るものではありません。プレナス様の事例でも活用されているように、居住者の特性を「都会のセレブ」「地方の単身働き盛り」といった具体的なペルソナで把握できる高度な分析も可能です。データという羅針盤を手に、確かな航海を始めませんか?

まとめ

フランチャイジーとフランチャイザーは、それぞれが独立した事業者でありながら、フランチャイズ契約という絆で結ばれ、ブランドの成長と事業の成功という共通の目標に向かうビジネスパートナーです。フランチャイジーは本部のブランド力とノウハウを活用して成功への近道を得る一方、フランチャイザーは加盟店の力を借りてスピーディな事業拡大を実現します。

本記事で詳述してきたように、このパートナーシップを成功に導くための現代的な鍵は、もはや個人の経験や勘ではなく、「データ」に基づいた客観的かつ戦略的な意思決定にあります。特に、事業の土台となる立地選定において、GISを活用した科学的な商圏分析は、成功確率を最大化し、失敗リスクを最小化するために不可欠なプロセスです。

かつては専門家の領域であった高度なエリアマーケティングは、クラウドGISの登場により、今や意欲ある全てのフランチャイズビジネス関係者にとっての「標準装備」となりつつあります。データに基づいた戦略を携えることが、競争の激しい市場を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるための最も確かな道筋となるでしょう。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/