エリアマーケティングラボ

日本の人口統計:総人口、年齢別の人口と将来の人口推計

2025年8月29日号(Vol.171)

なぜ人口統計が現代ビジネス戦略の土台となるのか

「自社の事業は、今後25年間で2,000万人近く減少する市場に対応できるだろうか」「この全体的な縮小傾向の中に隠された、成長と機会を見つけ出せているだろうか」。これらの問いは、現代の日本で事業を行うすべての経営者やマーケティング責任者が向き合うべき、避けては通れない戦略的な課題です。

人口統計は、単なる数字の集まりではありません。それは、日本市場の構造そのものを描き出す設計図であり、未来のビジネス環境を読み解くための最も基本的な道しるべです。市場規模の把握、売上予測、顧客層の分析、そしてリスク評価といった事業活動の根幹をなす意思決定において、正確で信頼性の高い人口データは欠かせない要素となっています。

このコラムは、企業のマーケティング担当者、新規事業開発者、そして学術研究者といった、日々の業務で精密なデータを必要とする方向けのものです。人口統計データをいかにしてビジネスで優位に立つための力へと変えるか、その道筋を明らかにします。

日本の人口の現状:最新の公式データから見る全体像

人口統計の基本データ:総人口と男女別の構成

日本の総人口は、2025年2月1日時点の確定値で1億2,344万1千人です。この数値は、5年ごとの国勢調査を基に、毎月の出生、死亡、入国、出国といった変動を反映して算出される「人口推計」によるものです。

男性は約6,039万人、女性は約6,361万人であり、女性が男性を上回っています。これは女性の平均寿命が男性より長いことが影響しており、ヘルスケアや金融サービスなど、性別をターゲットとする市場で考慮すべき要素です。

日本の総人口は2011年以降、13年連続で減少しており、前年同月比で約66万4千人の減少となっています。この減少傾向は、日本の社会経済が歴史的な転換点を迎えていることを示しています。

人口変動の仕組み:自然増減と社会増減の動き

人口総数の変動には、「自然増減」と「社会増減」の2つの力が働いています。

•自然減少(自然減):

出生数から死亡数を引いたもので、現在の日本は死亡数が出生数を大幅に上回る状態が17年続いています。これは日本の人口減少の最大の要因であり、若者向け市場の長期的な需要縮小を直接的に示しています。

•社会増加(社会増):

入国者数から出国者数を引いたもので、近年の日本では外国人材の受け入れ拡大により入国者が出国者を上回る「社会増」の状態にあります。しかし、その増加数は年間約24万人で、83万人を超える自然減を補うには遠く及ばないのが現状です。

日本人人口が年間83万7千人ペースで急減する一方で、日本に住む外国人人口は年間24万人以上増加しています。これは、日本の消費者が「縮小し高齢化が進む日本人市場」と「成長し若く文化的に多様な外国人居住者市場」という、2つの異なる市場に分かれつつあることを意味します。

例えば、食品メーカーは、高齢化する日本人層向けには少量パッケージや健康を意識した味付けを強化する一方で、成長する多文化層向けにはハラル認証やベジタリアン対応、あるいは全く異なる風味の商品ラインナップを検討する必要に迫られます。したがって、企業は国全体の分析から一歩進み、より細かな顧客層に基づいた戦略を展開しなければなりません。

地域別の詳細分析:日本の均等ではない人口分布

日本全体の人口動向を把握した次は、その地理的な分布に目を向ける必要があります。なぜなら、日本の人口変動は全国一様に起きているわけではなく、特定の地域への「集中」と、その他の地域の「過疎化」という極端な形で進んでいるからです。この地域ごとの違いこそ、商圏分析用GIS(地理情報システム)を提供する当社が最も重視するポイントです。

都道府県別の人口統計:集中する都市部と人口が減る地方

日本の人口は、大都市圏に極端に集中しており、一部の都府県に日本の総人口の約3分の1以上が集中しています。この事実は、日本市場が「超高密度の都市市場」と「人口の少ない地方市場」という「二つの日本」に分かれていることを明確に示しています。

三大都市圏の力:日本経済を動かす人口集積地

日本の人口と経済活動は、東京圏、中京圏、近畿圏の「三大都市圏」に集中しており、これら3つのエリアで日本の総人口の半分以上を占めます。これらの都市圏は巨大な消費市場を形成しており、ビジネス戦略を立てる上でその動向を無視することはできません。

ケーススタディ - 東京という例外:首都の人口動向を分析する

国全体が人口減少に直面する中で、東京都は特別な動きを見せています。

• 現状:

東京都の人口は約1,417万人と、他の都道府県を大きく引き離して最多です。

• 減少する国の中での成長:

最新のデータでは、47都道府県のうち人口が増加したのは東京都と埼玉県の2都県のみでした。これは、地方から首都圏への人口流入が依然として続いていることを示しています。

• ピークは目前:

しかし、この成長も永遠ではありません。各種推計によると、東京都の人口は2030年の約1,426万人をピークに、その後は緩やかな減少に転じると予測されています。この転換点は、死亡数が出生数を上回る「自然減」が、転入者が転出者を上回る「社会増」の勢いを上回ることで訪れます。

• 将来の課題:

たとえ人口がピークを迎えるのが少し先だとしても、都内での高齢化は着実に進みます。2020年時点で22.7%だった高齢化率は、2065年には29.4%に達すると見込まれており、医療・介護サービスの需要は増え続けます。

これらの分析から導き出されるのは、全国平均のデータがいかにビジネスの意思決定において誤解を招きやすいか、という事実です。全国データだけを見て「日本市場は縮小している」と結論付け、投資を控えるのは早すぎるかもしれません。なぜなら、東京圏ではまだ(当面は)市場が拡大しているからです。逆に、東京での成功体験をそのまま、高齢化率が日本で最も高く人口減少が著しい秋田県のような地域に持ち込んでも、失敗する可能性が高いでしょう。

したがって、企業は「一つの日本」という考えを捨て、地域ごとに最適化された戦略を立てる必要があります。地理的な違いを正確に把握し、戦略に落とし込むことこそが、現代のエリアマーケティングの要です。

変化する年齢構成:日本の人口ピラミッドを読み解く

日本の人口問題を語る上で、総人口や地域分布と並んで決定的に重要なのが、年齢別の人口構成です。どのような年齢層が多く、どの層が少ないのかは、消費財からサービス、不動産に至るまで、あらゆる市場の需要の形を決定づけます。

高齢者の国:年齢3区分人口の詳細

日本の人口は、以下の3つの区分に分けられます。

• 年少人口(0~14歳):

約1,401万人(総人口の11.3%)で、過去最低を更新し続けており、少子化の深刻さを示しています。

• 生産年齢人口(15~64歳):

約7,343万人(同59.2%)で、社会の働き手の中核ですが、明確な減少傾向にあります。

• 老年人口(65歳以上):

約3,624万人(同29.3%)で、過去最高の高齢化率を更新しています。国民の3.4人に1人が65歳以上という「超高齢社会」です。

「生産年齢人口が減少し、老年人口が増加し続ける」という構造は、社会保障制度の維持や労働力不足といった国家的な課題の根源となっています。

変化を目に見える形に:日本の人口ピラミッドが語る物語

この年齢構成の変化を視覚的に表現したものが「人口ピラミッド」です。日本の人口ピラミッドの形は、この半世紀で劇的に変化しました。

• 1950年代(富士山型):

出生数が非常に多く、若い世代ほど人口が多い、典型的な多産社会のピラミッドでした。底辺が広く、頂点に向かってシャープに細くなるその形は、成長する経済の象徴でした。

• 現代(つぼ型):

少子化によって底辺(若年層)が大きくくびれ、平均寿命が延びたことで上部(高齢層)が膨らんだ、逆ピラミッドに近い「つぼ型」となっています。特に、1947年~1949年生まれの「団塊の世代」と、その子ども世代である1971年~1974年生まれの「団塊ジュニア」という二つの大きな人口の塊が、ピラミッドの中腹から上部にかけて膨らみを形成しているのが特徴です。

この形状の変化は、今後の市場の方向性を物語っており、「シルバー市場」が最大の市場機会となることを示しています。ヘルスケア、介護サービス、シニア向け旅行など、高齢者のニーズに対応することが今後のビジネスの成否を分ける鍵となります。

将来予測:2070年に向けた人口動態の未来図

過去から現在までのトレンドを分析した上で、次に目を向けるべきは未来です。企業の設備投資や長期的な事業計画、不動産開発といった意思決定には、数十年先を見据えた人口予測が欠かせません。ここでは、厚生労働省の機関である国立社会保障・人口問題研究所が公表した最新の「日本の将来推計人口(令和5年推計)[外部リンク]」に基づき、日本の長期的な未来像を見ていきます。

日本の人口動態における未来の重要な節目

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、将来の日本の人口動態は以下の重要な節目を迎えると予測されています。

• 1億人割れの時点: 2056年に日本の総人口が1億人を下回ると予測されています。

• 2070年の展望: 2070年には総人口が8,700万人まで減少し、高齢化率は38.7%に達すると見込まれています。

「緩やかな減少」という一見矛盾したニュース

令和5年推計では、前回推計よりも人口減少のペースが「緩やか」になりましたが、これは出生率の回復によるものではありません。平均寿命のさらなる延伸と、外国人の入国超過数の想定引き上げが主な理由です。この事実は、少子化という根本的な構造問題は改善しておらず、より多くの高齢者を、より少ない現役世代が、より多くの外国人労働者の助けを借りて支える社会が到来することを意味しています。企業は表面的なニュースに惑わされず、その背景にある構造を深く理解することが賢明な経営判断の基礎となります。

生データからビジネスの知見へ:GISで人口統計を活用する

ここまで、日本の人口が直面する複雑な現実を多角的に分析してきました。「二つの日本」とも言うべき地域格差、消費者層の細分化、そして長期的な構造変化。これらを踏まえた上で、すべてのビジネスパーソンが直面する中心的な課題は、「この巨大で複雑な国家統計を、どうすれば『埼玉県に次の店舗をどこに出すべきか』あるいは『大阪市のどの地域に重点的に広告を出すべきか』といった、個別の具体的なビジネス判断に結びつけられるのか?」という問いです。

分析担当者の課題:数字を知っているだけでは不十分

スプレッドシートに並んだ人口統計データを眺めているだけでは、この問いに答えることはできません。全国平均や都道府県単位の数字は、地域ごとの多様な実態を見えなくしてしまい、誤った意思決定につながる危険性すらあります。本当に有効な戦略を立てるには、データを地理的な背景の中で捉え、地図上で視覚的に理解する必要があります。

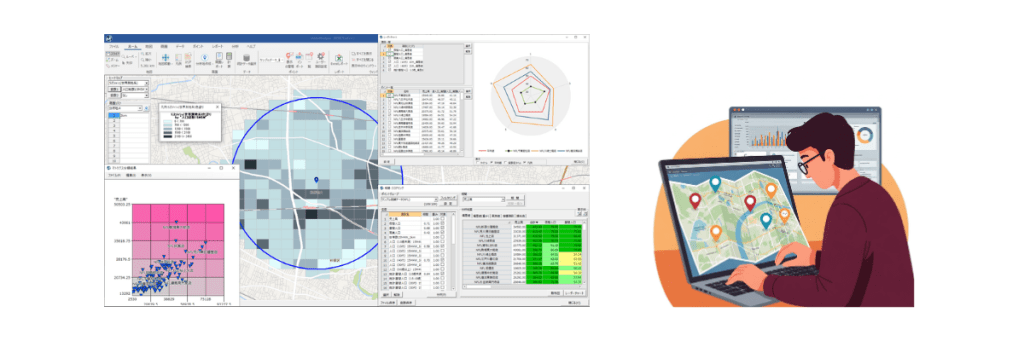

GISという解決策:データを視覚的で実行可能な戦略へと変える

ここで登場するのが、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。GISは、生データと実行可能な戦略との間に橋を架ける、強力なツールです。当社の提供する「MarketAnalyzer® 5」のような最先端のGISは、人口統計を市町村別や町丁目/メッシュ別に地図上に展開します。この「地図上で目に見える形にする」という行為そのものが、大きな変化をもたらします。スプレッドシートの中では見えなかったパターン、集まり、そして関連性が、一目で分かるようになるのです。

GISが実現する具体的なソリューションは多岐にわたります。

• 新規出店計画:

ターゲットとする顧客層が密集し、かつ競合が手薄な「チャンスのあるエリア」を地図上で特定します。

• 営業エリアの最適化:

顧客の分布や市場の潜在能力に基づき、公平で効率的な営業エリアを策定・管理します。

• ターゲットマーケティング:

例えば「高所得のファミリー層」といった理想の顧客像に合致する地域を、町丁・字といった極めて細かい単位でピンポイントに特定し、ダイレクトメールやインターネット広告の対象エリアとすることができます。

• 売上予測:

既存店の売上と、その店舗周辺の人口構成、世帯年収、競合状況といった地理的要因との関連性を分析する機能を活用し、精度の高い売上予測モデルを構築できます。

GISの無償提供やトライアル

▼ GISの例:MarketAnalyzer® 5

当社のデータ群:標準的な政府統計を超える価値

当社のGISには、基本となる国勢調査などの人口統計はもちろんのこと、エリアマーケティングの精度を飛躍的に向上させる、独自開発の多様なデータベースが標準搭載またはオプションで利用可能です。

当社のデータラインナップには、以下のような高度なデータが含まれています。

• 将来人口・未来統計:

過去のデータだけでなく、独自の推計モデルによる詳細な将来予測データを用いて、未来の市場を計画します。

• 消費者ライフスタイル・価値観データ:

顧客が「どこに住んでいるか」だけでなく、「なぜそれを買うのか」を理解します。居住者の興味・関心や価値観までを分析に組み込むことで、より深い顧客理解が可能になります。

• 詳細な年収・消費支出データ:

購買力や特定の品目への支出傾向に基づき、本当に潜在能力の高いエリアを特定します。

• 人流データ:

人々がどこに住んでいるか(夜間人口)だけでなく、どこで働き、買い物をし、余暇を過ごしているか(昼間人口・滞在人口)を分析。GPSなどの位置情報ビッグデータを活用し、エリアの活動実態を様々な角度から捉えます。

この豊富なデータ群を、直感的に操作できる一つのプラットフォームにまとめていること。それこそが、机上の空論ではない、実践的な商圏分析を可能にする当社の強みです。

▶ データラインナップページ

https://www.giken.co.jp/datalineup/

日本の公式人口統計への実践的ガイド

基本となる統計:国勢調査

国勢調査は、5年ごとに実施される、日本に住むすべての人と世帯を対象とした大規模な統計調査です。これは他の人口関連統計の基礎となる、最も信頼性の高い基準であり、市区町村やさらに細かい地域単位での詳細なデータを提供します。

▶ 参考記事:令和2年国勢調査データ:人口・世帯統計を分析

https://www.giken.co.jp/column/census_data/

リアルタイムの動きを知る:人口推計

人口推計は、直近の国勢調査の結果をベースに、毎月の出生数や死亡数などを加減して算出される人口です。これにより、国勢調査が行われない期間でも、最新の人口動向を迅速に把握できます。

人の流れを追う:住民基本台帳人口移動報告

住民基本台帳人口移動報告は、市区町村をまたぐ国内の人口移動の実態を把握するための調査です。これは、地域間の人の流れや都市部への人口集中を分析するために不可欠な統計です。

データの探し方:e-Statの活用

これらの公的統計データは、政府統計の総合窓口である「e-Stat」というポータルサイトで一元的に公開されており、誰でも無料でアクセス・ダウンロードが可能です。キーワード検索や分野別検索機能を使えば、特定の市区町村の年齢別人口など、必要な統計表を効率的に探し出すことができます。

▶ e-Statの詳細はこちら(外部リンク)

https://www.e-stat.go.jp/

結論:分析をまとめ、競争で優位に立つ戦略を築く

日本の市場環境は、長期的な人口減少、都市と地方の著しい格差、急速な高齢化、多文化共生社会への移行という複雑な現実に直面しています。

全国一律の戦略に頼る企業は競争から取り残されるでしょう。これからの時代に求められるのは、データに基づき、地域ごとの違いを深く理解した、きめ細やかで柔軟なアプローチです。個々の地域レベルで市場の潜在能力を正確に分析し予測する能力が、競合他社との決定的な差を生み出します。

次のステップへ:日本のあらゆるエリアを無料で分析する

本コラムで解説した人口動態の分析を、今すぐご自身のビジネスに関連するエリアで体験してみませんか。当社は、最新の国勢調査データを標準搭載した商圏分析用GIS「MarketAnalyzer® 5」の無償トライアルを提供しています。わずか数クリックで、以下のことが可能になります。

• 日本の任意の住所や駅を中心に、商圏を自由に設定

• そのエリアの年齢別人口、世帯構成、年収といった詳細な人口統計データを瞬時に集計・表示

• 地図上でターゲット顧客がどこに多く住んでいるかを目に見える形で把握

以下のリンクから、無料トライアルにお申し込みください。

▶ https://www.giken.co.jp/mka-lp202304/

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/