エリアマーケティングラボ

昼間人口と夜間人口|昼夜間人口の分析手法を解説

2025年7月15日号(Vol.159)

はじめに

店舗開発担当者にとって、数億円規模の投資となる新規出店は、常に「この場所で本当に成功できるのか?」という問いとの戦いです。その成否を分ける最大の要因は、出店候補地のポテンシャルをいかに正確に見抜くかにかかっています。

多くの企業が商圏の「人口」を調査しますが、その数値を静的なものとして捉える、という致命的な過ちを犯しているケースは少なくありません。

ここで問うべきは、「その場所に『住んでいる』人々をターゲットにするのか、それともビジネスアワーに『そこにいる』人々をターゲットにするのか」という、事業の根幹に関わる問いです。この問いに明確な答えを出すための鍵こそが、「昼間人口」と「夜間人口」の分析にあります。

この二つの指標は、単なる統計データではありません。それは、あるエリアの「顔」が昼と夜でどのように変化するのかを明らかにし、成功確率の高い出店戦略とリスクの低い投資判断を導き出すための、最も基礎的かつ強力な羅針盤です。

本コラムでは、店舗開発のプロフェッショナルが知るべき昼間人口・夜間人口の定義から、具体的な業種・業態別の戦略的活用法、そして現代のエリアマーケティングに不可欠なGIS(地理情報システム)を用いた高度な分析手法まで、専門家の視点から徹底的に解説します。

昼間人口・夜間人口とは?

~店舗開発に必須の基礎知識~

出店戦略を立案する上で、昼間人口と夜間人口の理解は全ての分析の出発点となります。これらは単に「昼と夜の人の数」という単純なものではなく、そのエリアの特性や機能、そこに集まる人々の目的を浮き彫りにする重要な概念です。

昼間と夜間で街の顔は変わる:昼間人口・夜間人口の定義

まず、二つの人口の正確な定義を理解することが不可欠です。これらは国勢調査を基に定義されており、エリアの特性を読み解くための共通言語となります。

【夜間人口(常住人口)】

夜間人口とは、その地域に常住している人口、つまり「居住者」の数を示します。国勢調査で把握される人口は、基本的にはこの夜間人口にあたります。この指標は、そのエリアの「暮らしの場」としての性格を反映します。スーパーマーケットや地域密着型のクリニック、学習塾など、地域住民の日常生活に根差したビジネスにとって、最も重要な基礎データとなります。夜間人口が多いエリアは、住民の生活拠点であり、コミュニティが形成されている場所と言えます。

【昼間人口】

昼間人口は、そのエリアの昼間の活動人口を示す指標です。これは、夜間人口をベースに、通勤・通学によってその地域から出ていく人口(流出人口)を差し引き、逆に他の地域から入ってくる人口(流入人口)を足して算出されます。計算式は以下の通りです。昼間人口 = 夜間人口(常住人口)− 流出人口 + 流入人口

この数値は、そのエリアの「経済活動の場」や「学びの場」としての性格を強く反映します。

ここで極めて重要なのは、国勢調査に基づく昼間人口の定義が持つ「限界」を認識することです。この定義における流入・流出人口は、あくまで「従業地・通学地」という定常的な移動に基づいています。

つまり、観光や買い物、イベント参加といった非定常的な目的での来訪者は、この公式な昼間人口には含まれていません。

この事実は、店舗開発において重大な示唆を与えます。

例えば、浅草や京都のような観光地に土産物店を出店する場合、公式の昼間人口データだけを信じると、本来のターゲットである「観光客」という巨大な潜在市場を見落とすことになります。

同様に、繁華街のカフェやファッションビルも、買い物客という非定常的な来街者によって支えられています。

したがって、公式の昼間人口はエリアの基本的な性格を把握するための信頼できるベースラインである一方、ビジネスモデルによっては、その「定義に含まれない人々」をどう捉えるかが成功の鍵を握るのです。このギャップを埋めるためには、後述する人流データなどのより高度なデータ分析が必要不可欠となります。

地域のポテンシャルを測る指標「昼夜間人口比率」とは

昼間人口と夜間人口、この二つの数値を個別に眺めるだけでは不十分です。エリアの真の性格を一枚のレンズで浮き彫りにする、それが「昼夜間人口比率」です。

これは、あるエリアが「居住地」としての性格が強いのか、それとも「活動拠点」としての性格が強いのかを端的に示す、極めて強力な指標です。

計算式は非常にシンプルです。

昼夜間人口比率 = (夜間人口昼間人口) × 100

この比率の解釈によって、エリアの持つポテンシャルが明確になります。

比率 > 100

これは、夜間に住んでいる人よりも昼間に活動している人の方が多い「流入超過」のエリアであることを意味します。

典型的な例は、東京の丸の内や大阪の梅田のようなオフィス街、官公庁街、あるいは大規模な商業中心地です。これらのエリアは、平日の昼間に人口が爆発的に増加し、経済活動の中心地としての役割を担っています。

比率 < 100

これは、昼間になると住民が他の地域へ通勤・通学してしまう「流出超過」のエリアであることを示します。

都心部を取り巻く郊外の住宅地、いわゆる「ベッドタウン」がこれに該当します。これらのエリアは、平日夜間や休日に人口密度が高まり、生活の拠点としての性格が強くなります。

比率 ≈ 100

居住機能と商業・業務機能が混在しているエリアや、大都市圏から離れた地方都市などで見られます。昼夜間の人口移動が比較的少なく、安定した地域社会を形成していることが多いです。

この昼夜間人口比率は、単なる統計値以上の意味を持ちます。それは、その場所の「一日のリズム」「ライフスタイル」「消費者のマインドセット」を映し出す鏡なのです。

例えば、横浜市のデータを見ると、西区の昼夜間人口比率は186.0%である一方、磯子区は83.2%です。この数字が意味するのは、西区の消費活動は、平日の9時から17時に集中する「効率」や「利便性」を求めるワーカー層のマインドセットに支配されているということです。

一方、磯子区の消費活動は、平日夜間や週末に「家庭」「地域コミュニティ」「余暇」を重視する居住者のマインドセットが中心となります。

したがって、店舗開発担当者は、あらゆる詳細な分析に先立ち、まずこの比率を確認すべきです。

自社のビジネスコンセプトが、そのエリアの根本的な「鼓動」と合致しているか。

このトップレベルでのミスマッチは、いかなるマーケティング努力をもってしても覆すことが困難な、重大な危険信号なのです。

この比率を理解することで、統計データは戦略的な意思決定ツールへと昇華します。

昼夜間人口データは出店戦略にどう活かす?

業種別・立地別ケーススタディ

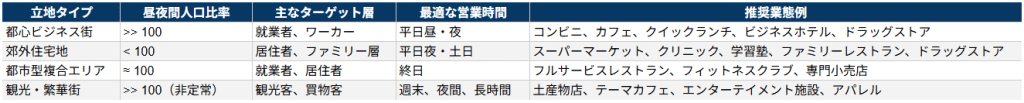

昼間人口・夜間人口、そして昼夜間人口比率という概念を理解した上で、次はその知識をいかにして具体的な出店戦略に落とし込むかが重要です。ここでは、立地の典型的なタイプ別に、どのような業種が適し、どのような戦略が有効なのかをケーススタディ形式で解説します。

以下の表は、本セクションの要点をまとめたものです。自社が検討している立地タイプと照らし合わせることで、戦略の方向性を素早く確認するためのチェックリストとして活用できます。

【CASE1】The Business District(都心ビジネス街:昼夜間人口比率>>100)

■ 戦略:昼間人口への徹底的な最適化

オフィス街の成功法則は、そのエリアに流入してくる膨大な数の就業者や学生のニーズにいかに応えるかに尽きます。彼らの行動パターンは「時間との戦い」であり、利便性、スピード、効率性がサービスの価値を決定します。

飲食業

ランチタイムの回転率が生命線です。テイクアウトや「グラブ&ゴー」形式のデリ、そして朝や午後の休憩需要を狙ったコーヒーショップは鉄板業態です。夜は、接待や同僚との会食需要に応える少し高価格帯のレストランにも商機があります。

小売業

短時間で買い物を済ませられるコンビニエンスストアやドラッグストアは必須です。その他、文房具やワイシャツ、靴の修理など、ビジネスシーンで突発的に必要となる商品やサービスを提供する店舗も高い需要が見込めます。

サービス業

昼休みや仕事帰りに利用できるフィットネスクラブや、短時間で済むクイックマッサージ、予約制のクリニックなどが適しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このエリアで最も重要なのは、収益の源泉が「平日」の、特に昼間から夕方にかけての時間帯に集中しているという事実です。

週末や祝日の売上は相対的に低くなるため、平日のピークタイムにおけるオペレーション効率を極限まで高めることが求められます。人員配置、在庫管理、サービス提供のプロセス全てを、スピードと利便性のために最適化する設計思想が不可欠です。

【CASE2】The Residential Suburb(郊外住宅地:昼夜間人口比率 < 100)

■ 戦略:夜間人口(居住者)の生活への密着

ベッドタウンでの成功の鍵は、そこに住み、眠り、余暇を過ごす「居住者」の生活動線にいかに深く入り込めるかです。ターゲットは、平日の夜や週末に活動が活発になるファミリー層や単身の居住者です。

飲食業

家族で利用できるファミリーレストラン、地元のパン屋、そして平日夜の「中食」需要を捉えるデリバリーやテイクアウトに強い飲食店が支持されます。

小売業

日々の食料品を供給するスーパーマーケット、医薬品や日用品を扱うドラッグストア、DIY用品のホームセンター、そして地域住民の生活を支える商店街などが中心となります。

サービス業

地域コミュニティに根差したサービスが極めて重要です。内科や歯科などのクリニック、動物病院、銀行の支店、そして特に子供を持つファミリー層をターゲットとする学習塾は、居住者という夜間人口のニーズに直接応える代表的な業態です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このエリアでは、一過性の顧客ではなく、繰り返し利用してくれるロイヤルカスタマーを育てることが事業の安定につながります。

そのため、チラシのポスティングや地域のイベントへの協賛など、ハイパーローカルなマーケティングが有効です。ビジネス街の流動的な顧客層とは対照的に、地域コミュニティの一員として信頼を勝ち取ることが、長期的な成功の基盤となります。

【CASE3】The Mixed-Use Urban Hub & Tourist Zones(都市型複合エリア・観光地)

■ 戦略:多層的なターゲットへの複合的アプローチ

これらのエリアは、一つの戦略だけでは攻略できません。昼夜間人口比率が100に近いか、あるいは高くても、その背景にある人口動態は非常に複雑です。

ここで再び、公式な昼間人口データの限界が問題となります。新宿の歌舞伎町のようなエンターテイメント地区や、東京ディズニーリゾートのような大規模集客施設では、公式の昼間人口はそこに「勤務する」従業員を捉えるに過ぎません。

しかし、

実際の売上を支えているのは、その何倍、何十倍もの数にのぼる「観光客」や「来街者」です。これは、国勢調査ベースのデータだけでは絶対に捉えきれない現実

です。

このようなエリアで成功を収めるためには、店舗開発担当者は国勢調査の先へ進まなければなりません。必要なのは、人々の流れ(人流)、彼らがどこから来てどこへ行くのか、どのくらいの時間滞在するのか、そしてどのような属性(年代、性別、興味関心)を持つのか、といったダイナミックなデータです。

一つの店舗が、平日の昼は近隣のワーカー向けのランチを提供し、夜や週末は観光客やカップル向けのお洒落なディナーを提供する、といった二重、三重の戦略が必要になるかもしれません。

これは、メニュー構成、価格設定、スタッフのスキルセット、マーケティングメッセージの全てに影響を及ぼす、高度な判断です。多層的なデータに基づかない出店計画は、この複雑な市場では通用しません。

GISで実現する高度な商圏分析とソリューション

これまで見てきたように、昼間人口と夜間人口の分析は出店戦略の根幹をなしますが、その分析を直感や手作業に頼る時代は終わりました。現代の競争環境で勝ち抜くためには、データを迅速かつ正確に、そして視覚的に分析するための専門的なツールが不可欠です。その中核をなすのがGIS(地理情報システム)です。GISとは、地理空間情報を収集・管理・分析・可視化するための情報システムのことを指します。

GISを使うと、地図上に店舗の位置や人口分布、交通量などの情報を重ね合わせることで、「どこに」「なにが」「どのように存在するか」といった情報を多角的に分析できるようになります。

なぜ今、商圏分析にGISが不可欠なのか

かつての店舗開発は、担当者の「経験と勘」に大きく依存していました。国勢調査の分厚い報告書や自治体の統計データをExcelに手入力し、紙の地図にピンを刺して競合店の位置を把握する。

こうした手作業による分析は、非効率であるだけでなく、多くのリスクを内包していました。

一つの商圏レポートを作成するのに数日を要することも珍しくなく、担当者によって分析の質にばらつきが生じ、客観性に欠けるという問題がありました。

GISは、こうした旧来の手法を根底から覆すテクノロジーです。

スピードと効率性

GISは、これまで数日かかっていたデータ収集、集計、レポート作成といったプロセスを自動化し、作業時間を数十分の一、場合によっては数百分の一にまで短縮します。これにより、店舗開発担当者は煩雑なデータ作業から解放され、本来注力すべき戦略立案や現地調査といった高付加価値業務に時間を使うことができます。客観性と説得力

GISは、客観的で検証可能なデータに基づいた分析を可能にします。「この場所は人通りが多いから良さそうだ」という主観的な判断ではなく、「この地点から半径500m圏内の昼間人口はX人、平均年収はY円で、ターゲット層がZ%居住しており、競合A社とは1kmの離隔がある」といった、データに基づいた議論を可能にします。これは、数億円規模の投資判断を下す経営会議において、極めて説得力のあるエビデンスとなります。視覚化による洞察

GISの最も強力な機能は、複雑なデータを地図上に可視化できる点にあります。ターゲットとなる年代層がどのエリアに密集しているか、競合店がどこに布陣しているか、昼間人口と夜間人口の分布がどのように重なり合っているか。こうした情報を地図上で視覚的に捉えることで、スプレッドシートを眺めているだけでは決して見えてこない、エリアの隠れたパターンや新たな出店機会を発見することができます。

もはや、 GISの導入は競争優位性を得るための選択肢ではなく、情報格差による不利を避けるための「必須要件」です。GISは、店舗開発担当者の役割を、単なる「場所選びの担当者」から、データに基づき市場を分析し戦略を構築する「エリアマーケティングの専門家」へと進化させるのです。

MarketAnalyzer® で昼間・夜間人口を分析し、出店精度を高める

本コラムで解説してきた課題、すなわち、昼間・夜間人口を深く理解し、多角的なデータを用いて出店精度を高めるという課題を解決するために設計されたプロフェッショナルツールが、当社が提供するエリアマーケティング用GIS「MarketAnalyzer®」シリーズです。

▼ MarketAnalyzer® シリーズのうち最もシンプルで簡単なGIS「MarketAnalyzer® Satellite」

※競合チェーン店舗の出退店乗降を地図上で可視化している様子

活用例①:「複数の出店候補地を、迅速かつ公平に比較検討したい」

地図上で指定した任意の商圏(例:店舗候補地から半径1km圏)のデータを瞬時に集計します。夜間人口、昼間人口、年収階級別世帯数、世帯構成といった重要な指標を、複数の候補地点に対して一括で分析し、横並びで比較することが可能です。これにより、スクリーニングの初期段階で、客観的なデータに基づいた有望地点の絞り込みが劇的に高速化します。

活用例②:「昼間人口が『何人いるか』だけでなく、『どんな人がいるか』を知りたい」

当社のデータラインナップには、国勢調査だけでは見えない昼間人口の実像を捉えるための、詳細な統計データが含まれています。特に「年齢別・タイプ別昼間人口」や「従業者統計」といったデータを用いることで、そのエリアの昼間人口が、自社のターゲット顧客層(例:お洒落なサラダバーなら20〜30代の女性オフィスワーカー、立ち食いそば店なら40〜50代の男性ワーカー)と合致しているかを精密に分析できます。

活用例③:「データに基づいた説得力のある企画書を作成し、経営陣の承認を得たい」

MarketAnalyzer®は、人口ピラミッドや各種統計データの構成比グラフ、人口密度や年収レベルを色分けで表現した主題図(テーママップ)など、専門的でありながらも直感的に理解しやすいレポートや地図を自動で作成します。これにより、出店候補地のポテンシャルを視覚的に、かつ雄弁に物語るプレゼンテーション資料を、誰でも簡単に準備することができます。貴社の戦略やチームのニーズに合わせて、最適なソリューションをお選びいただけます。

【高性能商圏分析GIS:MarketAnalyzer® 5】

基本的な商圏分析から高度な売上予測モデルの構築まで、あらゆるニーズに応えるオールインワン・プラットフォームをお求めの場合

ほぼ全機能無償提供キャンペーン中!詳しくはこちら

【商談先でもサクサク商圏分析:MarketAnalyzer® Satellite】

迅速な意思決定が求められる現場で、直感的な操作性を備えたクラウドベースの基本分析システムが必要な場合

2週間無料トライアル可能!詳しくはこちら

まとめ

本コラムでは、店舗開発における成功の礎として、昼間人口と夜間人口の分析がいかに重要であるかを多角的に論じてきました。

最後に、本稿の核心となる要点を改めて整理します。

「昼間」と「夜間」の理解が全ての始まり:

成功する店舗開発は、昼間人口(そのエリアの経済活動を支える人口)と夜間人口(そのエリアの地域社会を形成する居住人口)の根本的な違いを明確に理解することから始まります。この二つの指標は、エリアの二つの異なる「顔」を映し出します。

「昼夜間人口比率」でエリアのDNAを診断する:

昼夜間人口比率は、そのエリアの基本的な性格を診断するための最も強力な指標です。この比率を手がかりに、自社のビジネスモデル、営業時間、商品構成を、その場所の「消費者のマインドセット」と戦略的に合致させることが、ミスマッチという最大のリスクを回避する鍵となります。

GISによるデータ駆動型アプローチへの移行:

今日の競争環境において、経験や勘だけに頼った店舗開発はもはや通用しません。MarketAnalyzer®のようなプロフェッショナル向けのGISを導入することは、もはや選択肢ではなく必須要件です。迅速、正確、かつ多層的な分析を可能にするGISこそが、確信に満ちた収益性の高い意思決定を実現する唯一の道です。

基本的な人口統計データを超え、貴社の店舗開発戦略を新たな次元へと引き上げる時が来ています。

技研商事インターナショナルは、そのための強力な分析ツールだけでなく、エリアを真に立体的に理解するための、豊富で多角的なデータを提供します。

国勢調査や昼間人口といった基本的な統計から、消費者のライフスタイルや価値観を捉える高度なセグメンテーションデータまで、貴社の分析を強力に後押しする全てのデータラインナップ

を以下でご覧いただけます。

▶ データラインナップの詳細はこちら

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/