エリアマーケティングラボ

『c-japan® Daytime開発秘話』 その街の“昼の顔”、見えていますか? 〜居住者データだけでは捉えきれないエリアの真実〜

2025年10月9日号(Vol.184)

はじめに

エリアマーケティングにおいて、国勢調査を基にしたエリアセグメンテーションデータは、非常に強力なデータベースです。例えば、「このエリアは富裕層ファミリーが多いから高品質な品揃えにしよう」、「単身の若者が多いから個食メニューを増やそう」といった戦略は、"誰がどこに住んでいるのか"という「住民のプロファイル」を捉える上で非常に有効です。

しかし、データと現実の間に、このようなギャップを感じたことはないでしょうか。「データ上は高齢者世帯が多いはずなのに、平日の昼間は若者ばかりだ…」、あるいは「居住者は少ないオフィス街だが、ここでのビジネスチャンスをどう捉えればいいのだろう?」。従来の居住者(夜間人口)ベースのエリアセグメンテーションデータだけでは、街の"もう一つの顔"、すなわち人々が働き、学び、遊ぶ"昼の顔"は見えていなかったのです。

エリアの「本当の姿」を捉える新発想、『c-japan® Daytime』

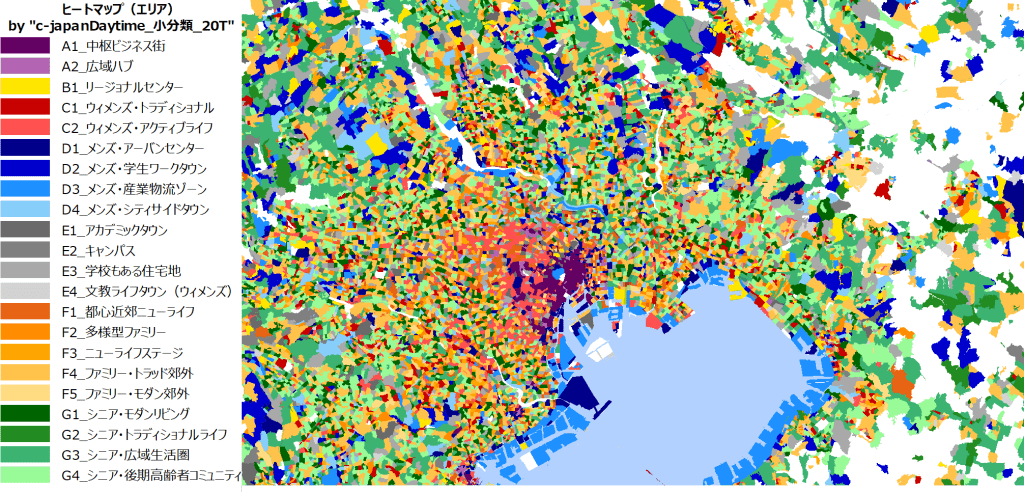

【c-japan® Daytimeの小分類22のセグメント分布】

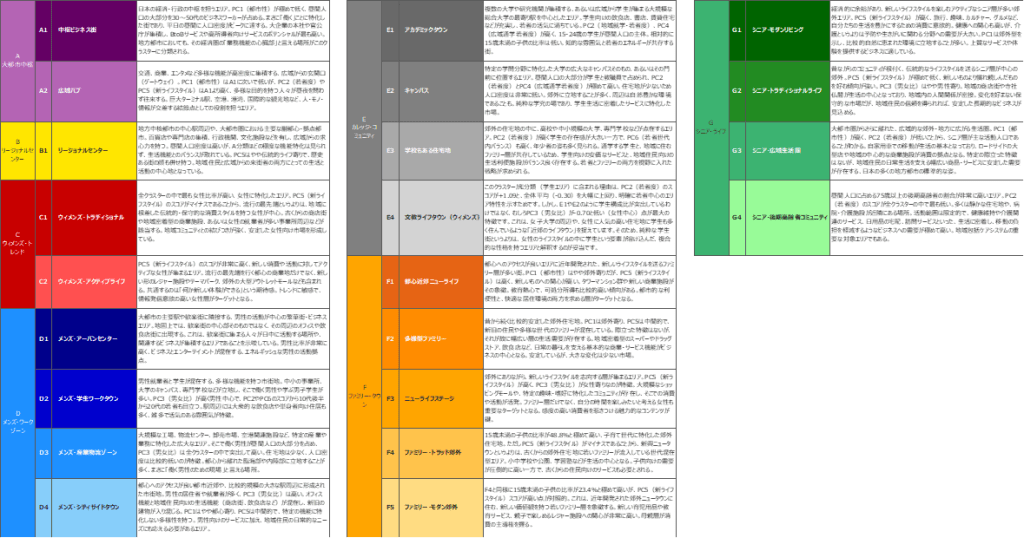

【c-japan® Daytimeの小分類22のセグメント分布】そこで、全く新しい切り口のエリアセグメンテーションデータとして開発され、2025年10月にリリースされたのが『c-japan® Daytime』です。これは、 "そのエリアに昼間、どんな人たちが集まっているのか"という「活動者プロファイル」に基づいて全国の町丁目を分類した、業界初(※)の画期的なデータベースです(特許出願中:2025年10月現在)。 ※当社調べ

居住者(夜間人口)ではなく、性年代別の昼間人口と昼間人口密度をキーに分析することで、これまで捉えきれなかったビジネス街や繁華街、学生街といったエリアの「街のキャラクター」を鮮明に描き出すことができます。

既にリリースしている『c-japan® Home』が居住者ベースのエリアセグメンテーションデータですので、今回の『c-japan® Daytime』と上手く重ね合わせて分析することで、より緻密にターゲットエリアのペルソナ像や出店立地のインサイトを深く探ることができるようになります。

本コラムでは、この『c-japan® Daytime』の特徴を『開発秘話』という形で紹介していきます。

『c-japan® Daytime』データ開発の4つのステップ

『c-japan® Daytime』は、主に4つのステップで作成されています。

① 特徴の抽出と解釈

モデル作成単位として周辺の昼間人口が一定以上の駅を抽出しました。その駅周辺の複雑な昼間人口構成比データを「主成分分析」という手法で、いくつかのシンプルな「ものさし(主成分)」に縮約します。これにより、「都市性」「若者度」といったエリアの主要な特徴を数値として抽出し、それぞれの「ものさし」が何を表しているかを解釈・定義しました。

② グループ分け(クラスター分析)

抽出した「ものさし(主成分)」の点数と、「昼間人口密度」を基に、似た特徴を持つエリア同士を統計解析手法(クラスター分析)によりグループ分けします。これにより、最初は細かく30グループ(初期クラスター)を作成しました。この関係性は樹形図で表現されます。

③ 再編・類型化とネーミング

30の初期クラスターでは細かすぎるため、特徴が似ているグループを統合し、より実用的な22の小分類クラスターに再編しました。さらに、それらを大きな共通点で括り、A~Gの7つの中分類(類型)を定義。それぞれに「大都市中枢」「カレッジ・コミュニティ」といった、その本質を表す分かりやすい名称を付与しました。

④ 最終化と地図への適用

駅単位で作成したクラスター分類モデルを、より細かい行政区分である「町丁目」単位に割り当て、地図上で色分けしました。実際の分布状況を見ながら、昼間人口データ特有の偏りも考慮して名称の最終調整を行い、最終的な22クラスター構成のデータセットとして完成させました。

【開発秘話1】なぜ「駅」に着目したのか?:昼間人口データのばらつきを平準化する新アプローチ

昼間人口は、通勤・通学の実態を反映する貴重なデータですが、一方で夜間人口と比較して、特定の地点(例:大規模なオフィスビルや工場)に極端に人口が集中するという、統計的な「ばらつき」が大きい特性も持っています。

このデータのばらつきは、エリアの特性をマクロに捉える上でのノイズとなり得ます。例えば、ある町丁目に巨大な事業所が一つあるだけで、その町丁目の昼間人口データが周辺エリアとは全く異なる特殊な値になってしまう、といったケースです。

そこで、このばらつきの影響を極力抑え、かつマーケティング活動の実用性を担保できる分析単位として「鉄道駅」に着目しました。

駅は、人々の移動の結節点であり、商業・ビジネス活動がその周辺に集積する、昼間人口における「活動の中心地」です。

昼間人口が一定規模以上存在する駅をエリアを判別するモデルの単位とすることで、個別の建物や地点ごとの極端な人口変動を平準化し、より安定的で再現性の高いエリア特性を抽出するモデルを構築しました。これにより、一事業所の存在に左右されない、エリア全体の「真の特徴」を捉えることが可能になります。

【開発秘話2】AIとの“壁打ち”が生んだ、血の通ったデータ

特に「③再編・類型化とネーミング」と「④最終化と地図への適用」の、いわば”解釈と肉付け”のプロセスが、実は一番の肝であり、開発で最も苦労した点です。単なる統計データに、いかにして「血の通った」マーケティングインサイトを吹き込むか。ここで活躍したのが、AIとの“壁打ち”でした。

当初、あるセグメント(クラスター)を「交通の要衝」と名付けようとしました。しかし、AIに、そのセグメントと関連性の高い業態データを投入し分析させると、「それは違うのでは?」と“異議”を唱えてきたのです。「このエリアは、単なる通過点ではなく、目的を持って訪れる場所の性質が強い」と。

確かにデータを深掘りすると、百貨店や専門店、アミューズメント施設の出現率が突出していました。これは、新宿や渋谷のように広域から人々が買い物やエンターテイメントを求めて集まる場所。そこで、このセグメントを「A2: 広域ハブ」と再定義しました。

また、別のセグメントでは、昼間人口の女性比率が65%と極めて高いにも関わらず、子供服や玩具、ファミリーレストランといったファミリー向け業態が多い、という一見矛盾した特徴が見られました。これをどう解釈すべきか悩んでいたところ、AIは「活動しているのは女性だが、その消費行動は家族に向けられているのではないか?」という鋭い示唆をくれました。なるほど、「女性が、家族のための購買代理人として活動する、郊外の大型商業集積地」。このインサイトから、私たちはこのセグメントを「C1: ウィメンズ・トラディショナル」と名付けました。

このように、人間の経験や仮説(=アート)と、AIによる客観的なデータ処理(=サイエンス)を何度も行き来することで、単なるデータの分類に終わらない、リアリティのあるセグメントが生まれたのです。

『c-japan® Daytime』で、ここまで“解像度”が上がる!

この「昼の顔」データを活用することで、エリア戦略の解像度は飛躍的に向上します。

データに基づいた「店舗戦略・コンセプト立案」

これまで「なんとなく」でしか語れなかったエリアの特性を、具体的なデータで裏付け、活動者の特性に合わせた店舗開発やMD(商品計画)が可能になります。

A1: 中枢ビジネス街: スピード提供できる高品質なランチ業態や、打ち合わせに使えるカフェが有効。

E2: キャンパス: 学生が手頃な価格で時間を過ごせるファストフードやカラオケ、書籍・文具店の需要が高い。

C1: ウィメンズ・トラディショナル: 郊外から車で訪れるファミリー層をターゲットに、SCやアミューズメント施設がフィットする。

“昼間の住人”の「ペルソナ像」を具体化

各セグメントの活動者を具体的な人物像(ペルソナ)として描き出すことで、ターゲット顧客への理解が深まり、より効果的なプロモーションやサービス開発に繋がります。

【A1: 中枢ビジネス街】Tさん (45歳・男性):

大手商社で働く部長職。ランチは15分で済ませられる立ち食いそば店がお気に入り。

【E1: アカデミックタウン】Sさん (21歳・女性):

都内の大学に通う3年生。講義の合間は友人と駅前のカフェでおしゃべりし、レポート作成のために書店にも頻繁に立ち寄る。

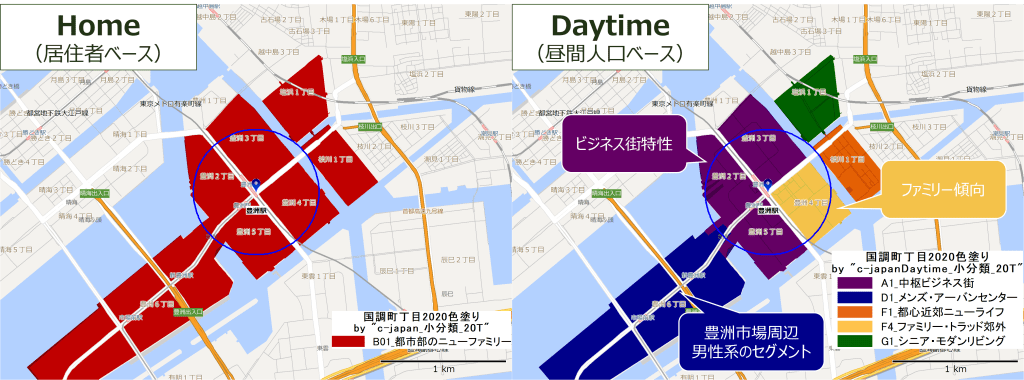

【分析事例】豊洲エリアは「ニューファミリーの街」だけではなかった

『c-japan® Daytime』の真価は、居住者データである『c-japan® Home』と組み合わせることで、さらに発揮されます。

例えば、東京都江東区の豊洲駅周辺エリア。居住者ベースの『c-japan® Home』で見ると、タワーマンションが林立することから、一帯は 「B01: 都市部のニューファミリー」エリアとして、ほぼ均一に評価されます。

しかし、ここに活動者ベースの『c-japan® Daytime』を重ねると、全く違う景色が見えてきます 。 「住んでいる人」は同じでも、「昼間に集まる人」によって、街は全く異なるキャラクターを持っていることが一目で分かります。

【豊洲駅周辺でのc-japan® Home/Daytimeの可視化】

【豊洲駅周辺でのc-japan® Home/Daytimeの可視化】● オフィスビルが立ち並ぶエリアは「A1: 中枢ビジネス街」

● 豊洲市場周辺は、働く男性が多い「D3: メンズ・産業物流ゾーン」

● マンションと商業施設が近いエリアは「F5: ファミリー・モダン郊外」

この2つのデータを組み合わせることで、 豊洲というエリアを「富裕なファミリーが住む、先進的なビジネス街であり、一部は物流・市場機能も持つ街」と、解像度高く定義できるのです。

おわりに

エリアマーケティングの世界では、どうしても「居住者」に目が行きがちです。しかし、人々が活動する「昼の顔」に目を向けることで、これまで見過ごされてきた無数のビジネスチャンスが眠っていることに気づかされます。

『c-japan® Home』がエリアの「住民のプロファイル」を語り、『c-japan® Daytime』が「街のキャラクター」を語る。この2つの視点を組み合わせることで、企業のエリア戦略は、より立体的で、より確かなものになるはずです。

〇『c-japan® Home』の詳細はこちら

〇『c-japan® Daytime』の詳細はこちら

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/