エリアマーケティングラボ

Googleマップで顧客情報を地図にマッピングする方法

2025年7月28日号(Vol.164)

はじめに

顧客情報と地図情報を連携させる「顧客マップ」は、マーケティングと営業戦略において不可欠なツールです。

Googleマップの「マイマップ」機能を使えば、顧客データを地図上に視覚化し、効率的な営業活動やエリアマーケティングに役立てることができます。しかし、無料ツールには限界があり、本格的なビジネス活用にはより専門的なGIS(地理情報システム)ツールの導入が求められます。本コラムでは、Googleマイマップでの顧客マッピングの具体的な方法から、その限界、そしてGISを活用した高度な顧客分析と戦略的アプローチについて解説します。

顧客マップがマーケティングと営業の成否を分ける理由

「顧客マップ」という言葉は、ビジネスの現場で広く使われていますが、その指し示す内容は文脈によって大きく二つに分かれます。

この二つの「マップ」を正しく理解し、連携させることが、現代のマーケティングと営業活動において競合との差別化を図り、成果を最大化する鍵となります。

その1:地理的な「顧客マップ」

これは、顧客の所在地や関連情報を文字通り地図上にプロット(マッピング)し、可視化するものです。主に「どのエリアに優良顧客が集中しているか」「効率的な訪問ルートは何か」といった問いに答えるために用いられ、営業やエリアマーケティングの文脈で「顧客マッピング」や「営業マップ」と呼ばれます。その2:概念的な「顧客マップ」

概念的な「顧客マップ」とは、すなわち「カスタマージャーニーマップ」です。これは、顧客が製品やサービスを認知し、購入、利用、そしてファンになるまでの一連の体験(ジャーニー)を、時間軸に沿って可視化したものです。顧客の行動だけでなく、その時々の思考や感情、課題を捉えることで、「なぜ顧客はこの段階で離脱するのか」「どのような情報提供が購入を後押しするのか」といった問いに答えるための強力なフレームワークです。このジャーニーマップは、顧客の「なぜ」を解き明かすための羅針盤と言えるでしょう。

多くの企業は、これら二つのマップを個別に利用しています。しかし、真の戦略的優位性は、この二つを連携させることで生まれます。

地理的なマップが顧客の「場所(Where)」を示すのに対し、カスタマージャーニーマップは顧客の「体験の段階(When)」と「動機(Why)」を明らかにします。

例えば、ジャーニーマップ上で特定された「比較検討段階での離脱」という課題が、地理的なマップ上で特定のエリアに集中していることが分かれば、その地域特有の競合の存在や、地域性に合った情報提供ができていない可能性など、より深い洞察を得ることができます。

この記事では、まず地理的な顧客マップの作成方法を具体的に解説し、その上で、より高度な戦略へと繋がる二つのマップの連携について掘り下げていきます。

【実践ガイド】Googleマップで顧客マップを作成する全手順

手持ちの顧客リストを地図上に可視化する第一歩として、Googleが無料で提供する「マイマップ」機能は非常に強力なツールです。ここでは、誰でもすぐに実践できるよう、データの準備から地図の共有まで、その全手順を詳しく解説します。

準備編:マッピング用データの作成と整形

まず、地図にプロットするための顧客リストを準備します。ファイル形式は、Excel(XLSX)、CSV、またはGoogleスプレッドシートが利用可能です。特にGoogleスプレッドシートは、Googleマイマップとの連携がスムーズなため推奨されます。

データが準備できたら、Googleマイマップにインポートします。手順は以下の通りです。

ただ点を打つだけでなく、情報を視覚的に分類することで、顧客管理 マップとしての価値は飛躍的に高まります。例えば、顧客ランクに応じてピンの色を自動で変更することができます。

作成した地図は、営業チーム内での情報共有に不可欠です。 Googleマイマップは手軽で強力な第一歩ですが、本格的なビジネス利用、特にデータに基づいた継続的な営業・マーケティング活動においては、いくつかの越えがたい「壁」が存在します。これらの限界を理解することは、次のステップへ進むために不可欠です。

Googleマイマップにおける最大の課題の一つは、データの静的性にあります。一度インポートしたデータは、元のスプレッドシートやCRM(顧客関係管理)システムと自動で同期されません。

Googleマイマップには、システム上の明確な利用上限が設定されています。

最も本質的な限界は、Googleマイマップが「可視化ツール」であり、「分析ツール」ではないという点にあります。地図上に顧客が「どこにいるか」は示せても、その分布から「なぜ、どうすべきか」という戦略的な問いに答えることはできません。 Googleマイマップの限界が見えてきたところで、視点を上げ、より戦略的な顧客理解の方法を探求します。その鍵は、冒頭で提示した「地理的な顧客マップ」と「概念的なカスタマージャーニーマップ」という2つの地図を連携させることにあります。この連携により、顧客の行動と背景を立体的に捉え、ビジネス成長を加速させることが可能になります。

まず、顧客の「内面」を理解するためのカスタマージャーニーマップを作成します。これは、特定のペルソナ カスタマージャーニー(理想的な顧客像)が、自社の製品やサービスを認知し、最終的にロイヤル顧客になるまでのプロセスを可視化するものです。

次に、顧客が存在する「外面」の環境を理解するための地理的な顧客マッピング、すなわちマーケティング マップを作成します。これは単に既存顧客をプロットするだけでなく、市場全体のポテンシャルを把握するための地図です。

真価は、この二つのマップを重ね合わせたときに発揮されます。 Googleマイマップの限界を乗り越え、二つのマップを真に連携させる戦略を実行するためには、より専門的なツールが必要となります。それが、GIS(Geographic Information System:地図情報システム)です。

GISとは、単に地図上にデータを表示するだけでなく、地理空間に関するあらゆるデータを取得、管理、分析、そして統合的に解釈するためのシステムです。

本格的なGISを導入することで、マッピング 作成は単なる可視化作業から、戦略立案の中核へと進化します。

Googleマイマップと本格的なGISツールの違いを以下の表にまとめます。この差が、無料ツールとプロフェッショナルツールの価値の差と言えます。

これまで述べてきたGoogleマイマップの限界を克服し、地理空間データを活用した高度なマーケティング・営業戦略を実現するために、当社ではGISプラットフォーム「MIP(Marketing Intelligence Platform)」をご提供しています。

MIPは、マッピング 作成における様々な課題を解決し、ビジネスを新たなステージへと導きます。

MIPをはじめとする当社のGISソリューションは、多くの方が使い慣れたマッピング 地図 Google、すなわちGoogleマップを地図基盤として採用しています。そのため、直感的な操作性を維持したまま、高度な分析機能を利用できるのが大きな特長です。

本コラムでは、「Googleマップで顧客情報を地図にマッピングする方法」を入口に、基本的なマップマッピングの手順から、その限界、そしてより高度な戦略的活用法までを解説しました。

データには最低限、以下の2つの列が必須です。

1. マーカーのタイトルとなる列:顧客名や店舗名など、地図上のピンに表示したい名称。

2. 位置情報を示す列:顧客の住所、または緯度・経度の情報。

さらに、分析の質を高めるために、以下のような情報を列として追加しておくことを推奨します。

• 顧客ランク(例:A、B、C)

• 契約状況(例:見込み、契約中、解約)

• 最終購入日

• 担当営業者名

• 年間売上高

これらの追加データは、後ほど地図上で顧客を視覚的に分類し、戦略的な示唆を得るための重要な基盤となります。

基本編:Googleマイマップへデータをインポートする「マッピング方法」

1. Googleアカウントにログインした状態で、Googleマイマップ(https://www.google.com/mymaps)にアクセスする。

2. 「新しい地図を作成」をクリックする。

3. 地図のタイトル(例:「2025年度 関東エリア顧客マップ」)と、必要であればレイヤ名(例:「Aランク顧客」)を編集する。

4. レイヤの下にある「インポート」をクリックする。

5. アップロード元として、先ほど準備したGoogleスプレッドシートやCSVファイルを選択する。

6. 「目印を配置する列の選択」という画面が表示されたら、位置情報が含まれる列(例:「住所」)にチェックを入れ、「続行」をクリックする。

7. 次に「マーカーのタイトルとして使用する列」の選択画面で、地図上のピンに表示したい名称の列(例:「顧客名」)を選び、「完了」をクリックする。

以上の操作で、リスト上の顧客情報が自動的に地図上にピンとしてプロットされます。

応用編:顧客ランクで色分けする「顧客管理マップ」の作り方

1. インポートしたレイヤの「均一スタイル」または「個別スタイル」をクリックする。

2. 「データ列でグループ分け」を選択し、スタイル設定の基準としたい列(例:「顧客ランク」)を選ぶ。

3. すると、ランクの値(例:「A」「B」「C」)ごとに自動で異なる色が割り当てられる。

各色の横にあるバケツアイコンをクリックすれば、任意の色やアイコンに変更することも可能。

このマッピング 方法を用いることで、「どのエリアにAランク顧客が集中しているか」といったことが一目で把握でき、訪問計画の優先順位付けが直感的に行えるようになります。

共有編:作成した地図をチームで活用する「Googleのマップ営業活用」

1. 地図画面の左側にある「共有」ボタンをクリック。

2. 共有設定画面で、アクセス権限を設定。「特定のユーザーと共有」で個別のGoogleアカウントを指定する方法と、「リンクを知っている全員」に公開する方法がある。

3. チームで共同編集する場合は、共有相手の権限を「編集者」に設定。閲覧のみを許可する場合は「閲覧者」を選択。これにより、意図しないデータの削除や変更を防ぐことができる。

このようにチームで地図を共有することで、担当エリアの引き継ぎがスムーズになったり、各担当者の訪問状況を俯瞰的に把握したりと、Google マップ 営業 活用の幅が大きく広がります。

ビジネス利用の壁

無料ツールによる「Googleマッピング」の限界点

データの陳腐化:手動更新が招く機会損失

顧客情報(住所、担当者、契約状況など)が更新された場合、その都度、手動でマイマップ上の情報を修正するか、データを再インポートする必要があります。

この手動更新のプロセスは、非効率であるだけでなく、ビジネス上のリスクを内包します。例えば、営業担当者が古い情報に基づいて訪問し、顧客が移転していたり、担当者が変わっていたりする事態は、貴重な時間とコストの浪費に繋がります。

情報の鮮度が失われたGoogleマッピングは、やがて使われなくなり、機会損失を生む原因となります。

機能の制約:本格的な「Google map 顧客管理」に潜むリスク

• 1つの地図あたり最大10レイヤまで

• 1つのレイヤあたり最大2,000個の地物(ピンや線など)まで

• 地図全体で合計10,000個の地物、50,000個のポイントまで

これらの数字は一見大きく見えますが、数千件以上の顧客を抱える企業や、複数年にわたる活動履歴を管理したい場合、上限はすぐに現実的な制約となります。全顧客データを一元的にGoogle map 顧客管理しようとすると、データが分割され、全体像の把握が困難になる可能性があります。

また、機密性の高い顧客情報を扱う上で、Googleアカウントに依存した簡易的な権限設定では、エンタープライズレベルのセキュリティ要件を満たせないケースも考えられます。

分析能力の欠如:「地図に点を打つ」だけでは見えないもの

具体的には、以下のような本格的なエリア分析は実行不可能です。

• 空間集計:地図上で描いた任意の範囲(営業テリトリーなど)内に存在する顧客数や、そのエリアの総売上高を自動で集計する。

• データ重ね合わせ:国勢調査の人口データや世帯年収データといった外部の統計情報を地図に重ね、自社の顧客分布と比較して、市場のポテンシャルやシェアを分析する。

結局のところ、Googleマイマップは「地図に点を打つ」作業はできても、その点と点の関係性や、点が示すエリアの特性を深く掘り下げることはできないのです。この分析能力の欠如が、データドリブンな意思決定を目指す企業にとって最大の壁となります。

顧客理解を飛躍させる「2つのマップ」の連携戦略

顧客の「体験」を可視化する:カスタマージャーニーのフレームワーク

カスタマージャーニー フレームの基本的な作り方は、横軸に「認知・興味」「情報収集」「比較検討」「購入」「利用・継続」といったステージを置き、縦軸に各ステージでの「行動」「タッチポイント(顧客接点)」「思考」「感情」などを配置します。

このプロセスを通じて、顧客が各段階で何を感じ、何に悩み、何を求めているのかを深く理解することが、全ての施策の出発点となります。

顧客の「場所」を可視化する:エリアマーケティングの視点

このマップは、「競合店はどこにあるか」「ターゲットとなるペルソナが多く住むエリアはどこか」「未開拓の有望エリアは存在しないか」といった問いに答えます。

エリアごとの人口動態、年収レベル、ライフスタイルなどのデータを重ね合わせることで、市場の地理的な特性を解明します。

連携が生む相乗効果:O2O戦略とLTV向上への道筋

事例1:O2O(Online to Offline)戦略の高度化

ジャーニーマップ分析から、「多くの顧客がWebサイトで製品情報を詳しく調べた後、実店舗で最終確認して購入する」という行動パターンが判明したとします。ここでマーケティングマップの登場です。Webサイトのアクセスログと顧客データを連携させ、特にサイト閲覧が活発なユーザーが地理的にどのエリアに集中しているかを可視化します。

その高関心エリアに対して、スマートフォンの位置情報を活用した限定クーポンを配信したり、近隣店舗のイベント情報をプッシュ通知したりすることで、オンラインでの興味をオフラインの来店へと効率的に誘導できます。

事例2:LTV(顧客生涯価値)の最大化

LTVとは、一人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす総利益のことです。まず、自社の顧客データからLTVが高い優良顧客を抽出します。

次に、その優良顧客をマーケティングマップ上にプロットし、彼らがどのようなエリアに住んでいるのか、その地域の共通特性(例:特定の年収層が多い、ファミリー世帯が中心など)を分析します。

この分析結果から「優良顧客になりやすいエリアのペルソナ」が明らかになります。この知見に基づき、類似した特性を持つ他のエリアに広告予算や営業リソースを集中投下することで、新規顧客獲得の質を高め、将来のLTVを戦略的に向上させることが可能になるのです。

顧客マップの作成を革新するGIS(地図情報システム)という選択肢

GISとは?Googleマップの先にあるプロフェッショナルツール

GoogleマイマップとGISの決定的な違いは、問いかけの方向にあります。Googleマイマップは「データを地図上に表示する」ツールですが、GISは「地図に対して問いかける」ことが可能な分析プラットフォームです。「この道路から半径500m圏内の世帯数は?」「このエリアの過去5年間の人口増減率は?」といった複雑な空間分析を実行できるのがGISの真価です。

GISによる高度な顧客マッピングが可能にする戦略的アプローチ

• 精緻な商圏分析

自動車で15分圏内、徒歩10分圏内といったリアルな到達圏を自動で算出し、その範囲内の人口、世帯数、競合店の数などを瞬時に集計。出店計画や販促エリア設定の精度を飛躍的に高める。

• 空白地帯の発見とポテンシャル評価

自社の顧客分布と、国勢調査などの統計データを重ね合わせることで、ポテンシャルは高いにもかかわらず自社の顧客が少ない「空白エリア」を客観的に特定できる。

• 販促ROIの最適化

顧客データとエリア特性の分析に基づき、最も反応が見込める郵便番号単位でダイレクトメールの送付先を絞り込んだり、Web広告の配信エリアを最適化したりすることで、無駄なコストを削減し、費用対効果を最大化する。

機能比較:Googleマイマップ vs 本格GISツール

顧客データの地図分析なら、当社のGISプラットフォーム「MIP」

「MIP」が解決する顧客マップの課題と導入メリット

• 手動更新からの解放

「もう手動でのデータ更新に時間をかけたくない」―MIPは貴社のCRMやSFAと連携し、顧客データを自動で同期。常に最新の情報に基づいたマッピング 地図分析が可能。

• データ上限の心配無用

「顧客データが多すぎて管理できない」―MIPは数十万件、数百万件といった大規模なデータもストレスなく高速に処理。全社レベルでの顧客情報の一元管理を実現。

• 本格的なエリア分析機能

「地図に点を打つだけでは物足りない」―MIPは国勢調査や年収推計といった豊富な統計データを標準搭載。商圏分析やポテンシャル分析を誰でも簡単な操作で行え、導入企業様からは「作業時間が数10分の1になった」「販促ROIが劇的に向上した」とのお声をいただいています。

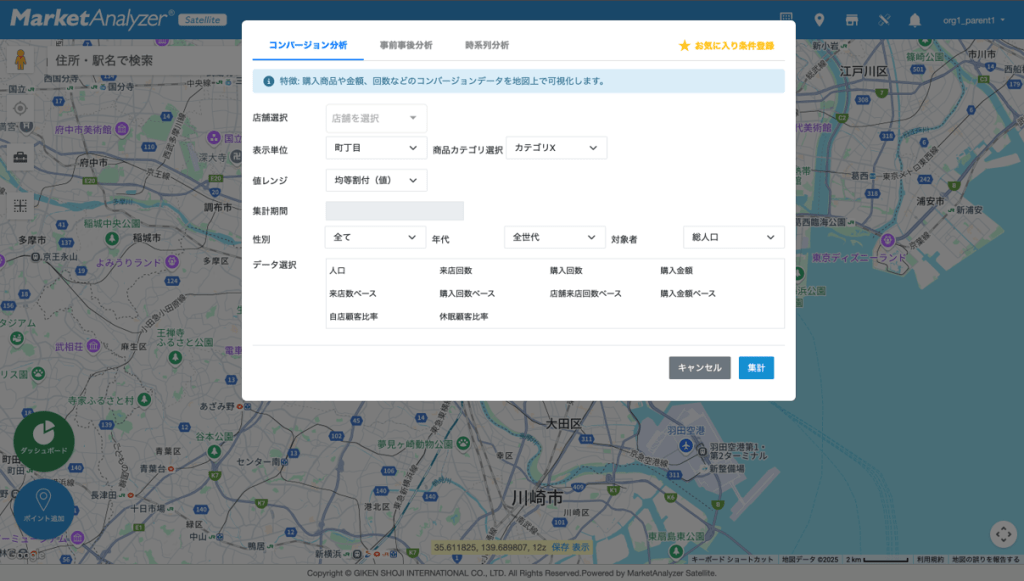

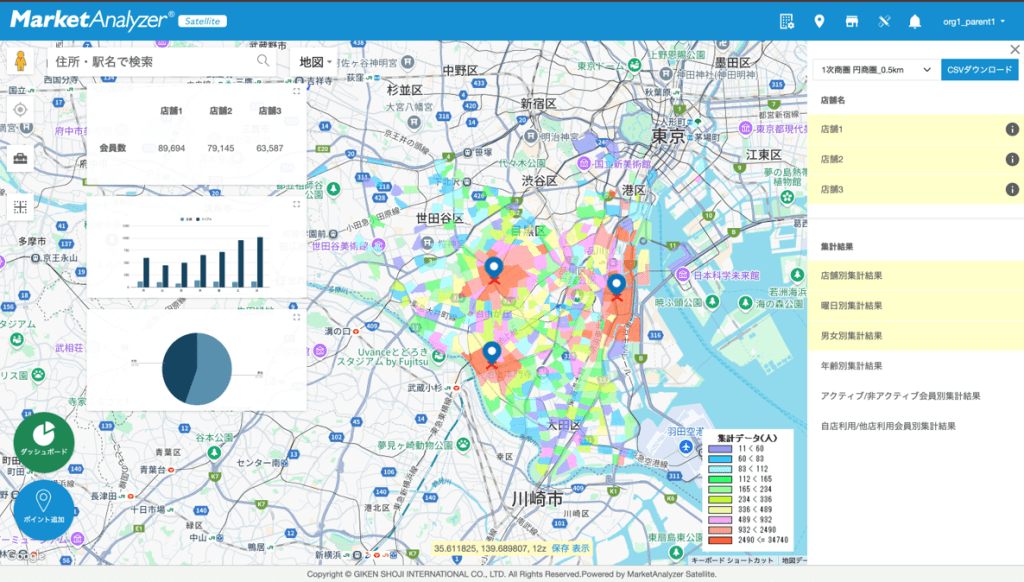

▼ 顧客データ分析ソリューション「MIP」のご利用イメージ①

▼ 顧客データ分析ソリューション「MIP」のご利用イメージ②

Googleマップ基盤の多様なソリューション展開

当社では、お客様の多様なニーズにお応えするため、MIP以外にもGoogleマップを活用したソリューションを展開しています。

■ MarketAnalyzer Satellite

これらのソリューション群は、当社が長年培ってきた地図情報活用の深い知見と技術力の証です。

クラウドですぐに始められる、スピーディなエリアマーケティング分析ツール。

詳細はこちら

■ KDDI Location Analyzer

スマートフォンの位置情報ビッグデータを活用し、人々のリアルな動き(人流)を分析できる高度なサービス。

詳細はこちら

顧客データの地図活用にご興味をお持ちでしたら、まずはMIPの機能や導入事例を詳しく解説した資料をご覧ください。貴社のビジネス課題を解決するヒントがきっと見つかるはずです。

顧客データ分析ソリューション

「MIP」・ご案内資料ダウンロードはこちら

まとめ

Googleマイマップは、地理的顧客マップ 作成の第一歩として非常に優れた無料ツールです。しかし、真のビジネス成長は、その地理的なマップと、顧客の体験を可視化するカスタマージャーニーマップを連携させ、顧客を「場所」と「体験」の両面から立体的に理解することで初めて実現します。

この高度な分析と戦略実行のためには、プロフェッショナルなGISツールの活用が不可欠です。単に地図上に点をプロットする段階から脱却し、データに基づき市場のポテンシャルを読み解き、顧客との最適な関係を築くこと。それが、これからの時代に求められる競争優位性の源泉となります。この記事が、貴社の顧客理解の解像度を高め、ビジネスを加速させるための一助となれば幸いです。

監修者プロフィール

市川 史祥

技研商事インターナショナル株式会社

執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント

医療経営士/介護福祉経営士

流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師

一般社団法人LBMA Japan 理事

Google AI Essentials

Google Prompt Essentials

1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/