エリアマーケティングラボ

集客率とは?計算方法や客数アップの改善策を解説

2025年11月25日号(Vol.194)

「Web広告を出稿しているが、費用に見合った来店につながっているか確信が持てない…」

店舗を運営する中で、このような悩みを抱える経営者やマーケティング担当者の方は少なくありません。集客のために様々な施策を打っても、その効果が曖昧なままでは、次の戦略も決めづらいものです。

その悩みを解決する鍵となるのが「集客率」という指標です。

このコラムでは、エリアマーケティングの専門家として、集客率の基本的な意味から、具体的な計算方法、業界別の目安、そして集客率を科学的に向上させるための具体的な改善策まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの店舗の集客施策を「感覚的なもの」から「データに基づいた改善サイクル」へと進化させることができます。

「集客率」の基本:施策効果を可視化する重要指標

効果的なマーケティング活動の第一歩は、用語を正確に理解することから始まります。まずは「集客率」という言葉の定義と、その戦略的な重要性について深く掘り下げていきましょう。

集客率とは?その正確な意味と定義

集客率とは、チラシ、Web広告、イベントといった特定の集客施策に対して、どれくらいの人が実際に店舗への来店やイベントへの来場といった行動につながったかを示す「割合」のことです。

この指標の核心は、施策の「効率性」と「有効性」を客観的な数値で評価する点にあります。「今月は客数が多かった気がする」といった感覚的な評価ではなく、「チラシ1万枚に対して50人来店したので、集客率は0.5%だった」と具体的に把握することが、ROI(投資対効果)を最大化するマーケティングの基本です。集客率が高いということは、マーケティングのメッセージ、提供する価値(オファー)、そして対象とする顧客層(ターゲット)が適切に連携している証であり、売上とブランドの成長に直結する重要なサインとなります。

「集客数」との決定的な違い

集客率と最も混同されやすいのが「集客数」です。この2つは似て非なるもので、その違いを理解することが極めて重要です。

• 集客数: 施策によって来店・来場した「人数そのもの」を指します。(例:50人)

• 集客率: 施策の対象となった全体数(アプローチ数)に対する集客数の「割合」を指します。(例:0.5%)

例えば、A店とB店が同じ「50人」の新規顧客獲得に成功したとします。集客数だけを見れば、両者の成果は同じです。しかし、その内訳が以下だった場合、施策の評価は180度変わります。

• A店: チラシを1,000枚配布して50人来店 → 集客率 5.0%

• B店: チラシを10,000枚配布して50人来店 → 集客率 0.5%

この例から分かるように、A店の施策はB店の10倍も効率的でした。集客数という「量」だけを見ていると、B店は大量の広告費を無駄にしているという事実を見逃してしまいます。集客率という「効率」の指標があって初めて、施策の真の費用対効果を判断し、より少ないコストでより大きな成果を出すための改善へとつなげることができるのです。

来店率・反応率・成約率との関係性

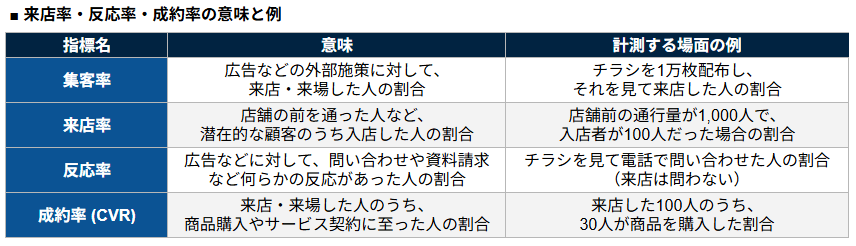

マーケティングの現場では、集客率以外にも様々な「率」が使われます。これらの指標は顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)の異なる段階を測定しており、それぞれの違いを理解することで、ビジネスのどこに問題があるのかを正確に診断できます。

これらの指標の関係性を理解することは、ビジネスの「漏れているバケツ」の穴を見つけることに似ています。例えば、Web広告の反応率(クリック率)は高いのに集客率が低い場合、広告自体は魅力的でも、遷移先のWebサイトや来店への動機付けが弱い可能性があります。

一方、集客率は高いのに成約率が低い場合は、マーケティング施策は成功しているものの、店内の接客や品揃え、価格設定に課題があることを示唆しています。各指標を正しく使い分けることで、問題の根本原因を特定し、的確な改善策を講じることが可能になります。

集客率の計算方法:施策別に具体例でマスター

集客率の重要性を理解したところで、次は具体的な計算方法を学びましょう。計算式自体は非常にシンプルですが、その背景にある「何を」「どのように」計測するかが精度を左右します。

基本の計算式を理解する

集客率は、以下の基本的な計算式で求められます。

• 集客数:

その施策が直接的なきっかけとなって来店・来場した人の数。正確な計測には後述するトラッキングの仕組みが必要です。

• アプローチ数:

施策がリーチした対象の総数。チラシの配布枚数、広告の表示回数(インプレッション数)、イベントの招待状を送った人数などがこれにあたります。

■ 計算例1:飲食店のチラシ集客

• 条件: チラシを10,000枚配布し、チラシ持参のクーポン利用者が50人だった。

• 計算: 50÷10,000×100=0.5%

■ 計算例2:小売店のWeb広告

• 条件: Web広告が50,000回表示され、広告経由と特定できた来店者が25人だった。

• 計算: 25÷50,000×100=0.05%

■ 計算例3:美容サロンのイベント開催

• 条件: 既存顧客500人に案内を送り、30人がイベントに参加した。

• 計算: 30÷500×100=6.0%

計測の課題:オフラインとオンラインの壁

上記の計算例からも分かる通り、

集客率の算出精度は「集客数」をいかに正確に把握するかにかかっています。

オフライン施策(チラシなど)では、クーポン回収や来店時のヒアリングといった伝統的な手法が用いられます。しかし、クーポンを忘れた人や、ヒアリングに正確に答えない人もいるため、計測には限界があります。

一方で、より深刻な課題は、Web広告などオンライン施策の成果をオフラインの来店に結びつける「O2O(Online to Offline)計測」の難しさです。ユーザーがスマートフォンで広告をクリックしたとしても、そのユーザーが1時間後、あるいは3日後に実際に店舗を訪れたかを追跡することは、標準的なWeb解析ツールでは不可能です。

これは多くの実店舗ビジネスが直面する「アトリビューション(貢献度)のブラックホール」と呼べる問題です。デジタル広告に多額の予算を投じ、高いクリック率を記録しても、それが本当に店舗の売上に貢献しているのかを証明できない。天候や近隣のイベント、競合の動向など、他の要因と切り分けることができず、どの広告が、どのターゲット層が、どのプラットフォームが本当に価値のある来店を創出しているのかが不明確なまま、非効率な広告運用を続けてしまうリスクがあるのです。

【業界・施策別】集客率の平均値と目指すべき水準

自社の集客率を算出したら、次はその数値が客観的に見て「高いのか、低いのか」を知る必要があります。業界や施策ごとの平均値(ベンチマーク)を把握することで、自社の立ち位置を理解し、現実的な目標設定が可能になります。

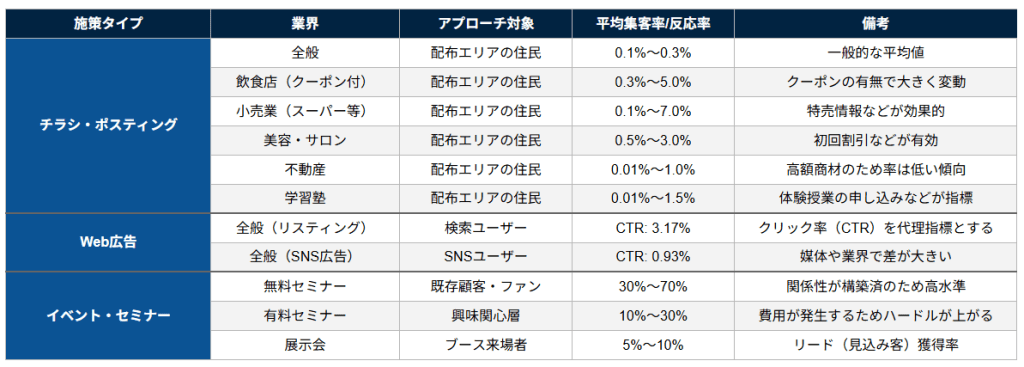

以下の表は、様々な施策と業界における集客率(またはそれに準ずる反応率)の一般的な目安をまとめたものです。ただし、これらの数値は地域、ターゲット、オファーの魅力度などによって大きく変動するため、あくまで参考値として活用してください。

この表を分析すると、一つの明確な法則が見えてきます。それは、ターゲティングの精度と集客率の間には強い相関関係があるということです。

最も率が低いのは、不特定多数に配布される高額商材の不動産チラシ(0.01%~)です。これは、受け取る人のほとんどがターゲット外であるため、必然的に効率が下がります。

一方で、最も高い率を誇るのは、既存顧客向けの無料セミナー(最大70%)です。これは、すでに関係性が構築され、興味関心が高いことが分かっている層にアプローチしているため、極めて高い効率が実現されます。

このことから、「誰にでも届けよう」とするマスマーケティングは本質的に非効率であり、「届けるべき人に、届けるべき情報を、届ける」ことができれば、集客率は劇的に向上するという普遍的な原則が導き出されます。

なぜ低い?集客率が上がらない4つの根本原因

算出した集客率が業界平均よりも低い場合、必ずどこかに原因が存在します。ここでは、集客がうまくいかない場合に考えられる4つの根本的な原因を解説します。

• 原因1:ターゲット設定のズレ

そもそも商品やサービスを求めていない層に情報を届けている可能性があります。例えば、高級ステーキのチラシを、学生やベジタリアンが多く住むエリアに配布しても効果は期待できません。これは最も基本的かつ致命的なエラーです。

• 原因2:オファー(特典・訴求)の魅力不足

ターゲットは合っているものの、「今、行動するべき強い理由」を提示できていないケースです。「5%割引」のようなありふれた特典では、顧客の現状維持バイアス(面倒くさいという気持ち)を乗り越えることは困難です。オファーは、顧客の行動を促すための起爆剤であるべきです。

• 原因3:クリエイティブ(デザイン・文章)の問題

ターゲットもオファーも適切なのに、広告のデザインが魅力的でなかったり、キャッチコピーが分かりにくかったりすると、メッセージが伝わりません。情報が多すぎてごちゃごちゃしている、写真の質が低いなど、クリエイティブの質が低いと、顧客は一瞬で興味を失ってしまいます。

• 原因4:メディア・エリア選定の失敗

ターゲット、オファー、クリエイティブが完璧でも、広告を掲載する媒体や配布するエリアが間違っていれば、そもそもターゲットの目に触れることすらありません。シニア層向けサービスの広告を若者中心のSNSで展開したり、ビジネス街で週末にチラシを配布したりするのは、この典型例です。

これら4つの原因は、一見するとそれぞれ独立した問題に見えるかもしれません。しかし、その根底には共通する一つの病巣が存在します。それは、

顧客と市場に関する正確で詳細なデータの欠如、すなわち「情報不足」です。

なぜターゲット設定がズレるのか? それは、自社の顧客が「誰なのか」を憶測で判断しているからです。なぜエリア選定を間違うのか? それは、理想の顧客が「どこにいるのか」を知らないからです。なぜオファーが響かないのか? それは、ターゲットが「何を求めているのか」を理解していないからです。つまり、集客率の低迷を解決するための究極的なアプローチは、個別の施策を修正すること以上に、意思決定の基盤となるデータを獲得し、活用する仕組みを構築することにあります。

集客率を上げる方法:明日からできる改善策とプロの分析手法

原因を特定したら、次はいよいよ改善策の実行です。ここでは、基本的な改善アクションから、データを活用したプロフェッショナルな分析手法まで、段階的に解説します。

基本改善策:即効性のある5つのアクション

まずは、多くの企業がすぐに着手できる基本的な改善策です。これらを徹底するだけでも、集客率は大きく変わる可能性があります。

1. ターゲット顧客の再定義とペルソナ設定: 「30代女性」のような曖昧なターゲットではなく、「平日の昼間に未就学児を連れてランチする場所を探している、近隣在住の30代主婦」といった具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。2. 魅力的なオファーで行動を促す: 「本日限定」「先着30名様」「初回半額」など、緊急性、限定性、希少性を活用し、顧客が「今すぐ行かなければ損だ」と感じる強力なオファーを用意します。

3. 刺さるキャッチコピーとデザインへの改善: ターゲットの悩みや欲求に直接語りかける言葉を選び、伝えたい情報が一瞬で伝わる、明快で魅力的なデザインを目指します。

4. 配布・配信のタイミングとエリアの最適化: ターゲットの生活リズムを考慮し、最も情報を受け取りやすい時間帯や場所を狙ってアプローチします。

A/Bテストによる効果検証の実施: キャッチコピーや特典などを2パターン用意し、どちらがより高い反応を得られるかをテストします。この小さな改善の積み重ねが、最終的に大きな差を生み出します。

【応用編】データで解き明かす、科学的な集客率アップ戦略

基本的な改善策は重要ですが、競合との差別化を図り、マーケティング投資を最大化するためには、より科学的なアプローチが不可欠です。ここでは、データを活用して集客率を飛躍的に高めるための専門的な手法を紹介します。

GISによる「勝てるエリア」の特定 (MarketAnalyzer® 5の活用)

前述の「エリアの最適化」は言うは易く行うは難し、です。自社のターゲットがどのエリアに最も多く居住・勤務しているのかを、どうやって正確に知るのでしょうか。勘や経験に頼ったエリア選定は、広告費の無駄遣いに直結します。この課題を解決するのが、エリアマーケティング用GIS(地図情報システム)です。当社のMarketAnalyzer® 5のようなツールは、国勢調査などの公的統計データや年収、ライフスタイルといった多様なデータを地図上に重ね合わせ、視覚的に分析することを可能にします。

例えば、設定したペルソナ(例:30代、世帯年収800万円以上、子供あり)がどの町丁目にどれだけ存在するかを地図上で色分け表示できます。これにより、チラシを配布すべき優先順位の高いエリアが一目瞭然となります。これは、従来の「面」で捉えていたポスティング戦略を、高精度な「点」を狙う外科手術的なアプローチへと進化させ、無駄な配布を削減し、集客率を根本から引き上げることを可能にします。

▲ MarketAnalyzer® 5 で、設定したペルソナがどの町丁目にどれだけ存在するかを地図上で色分け表示したようす

人流データによる「真の顧客」の可視化と効果測定 (KDDI Location Analyzerの活用)

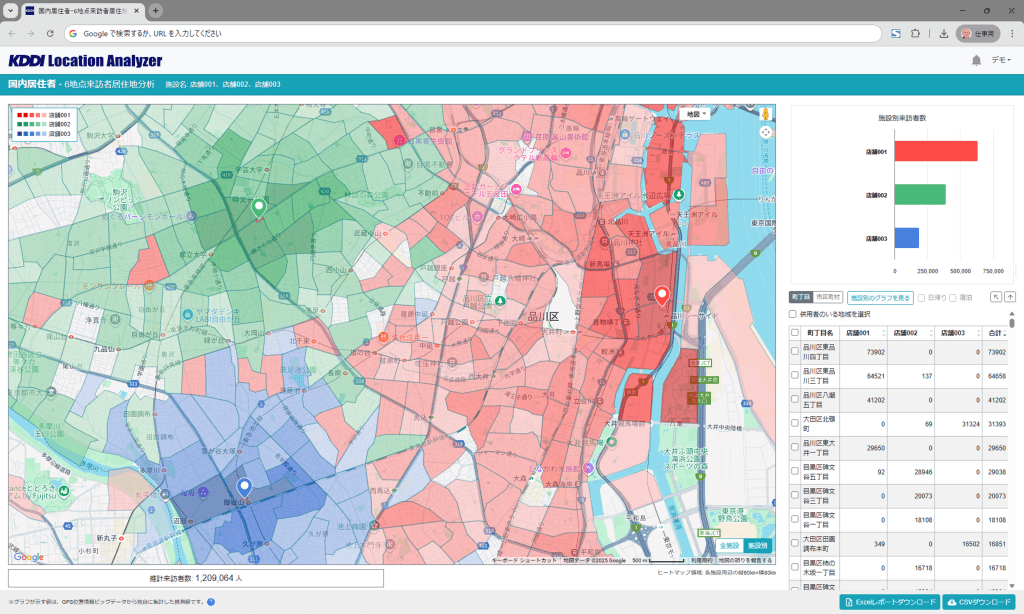

GISによるエリア選定で「どこに」アプローチすべきかは分かりました。しかし、前述の「アトリビューションのブラックホール」問題、つまり施策の「効果」をどう測定するかという課題は残ったままです。この最後のピースを埋めるのが、人流データ分析です。当社の KDDI Location Analyzerは、許諾を得たスマートフォンユーザーの位置情報ビッグデータを匿名化・統計化して活用し、人々のリアルな動きを分析するツールです。

これにより、これまで不可能だった高度な分析が実現します。

1. 正確なO2O効果測定:

特定のエリアでWeb広告を配信した後、そのエリアにいた人々が実際に自店舗へどれだけ来店したかを計測できます。これにより、デジタル広告の来店貢献度を数値で証明し、費用対効果に基づいた広告予算の最適化が可能になります。

2. 真の顧客プロファイリング:

自店舗に「実際に」来店している顧客の性別・年代や居住地を分析します。これにより、「想定していたターゲット層」と「現実の顧客層」のギャップが明らかになることがあります。この事実に基づきターゲット設定を見直すことで、マーケティング活動全体の精度を高めることができます。

3. 競合分析:

競合店舗の来訪者データを分析し、彼らの顧客がどこから来ているのか、ピークタイムはいつか、自店舗と顧客をどれだけ奪い合っているのかを把握できます。これは、自社の弱点を補強し、競合の隙を突く戦略立案に不可欠な情報です。

これら2つのシステム、MarketAnalyzer® 5とKDDI Location Analyzerは、連携することで強力なデータドリブン・マーケティングの好循環(フライホイール)を生み出します。

まず、PLAN(計画)の段階でMarketAnalyzer® 5を使い、統計データに基づいてポテンシャルの高いエリアを特定します。次にDO(実行)として、そのエリアにターゲットを絞った広告を配信します。

そしてCHECK(評価)の段階でKDDI Location Analyzerを使い、どのエリアから実際に来店があったか、その人々の属性はどうかを分析します。最後にACT(改善)として、その分析結果から得られたより精緻なターゲット像やエリア情報を次のPLANにフィードバックするのです。このサイクルを回し続けることで、マーケティング施策は学習し、回を重ねるごとに効率と効果を高めていくことができます。

▲ KDDI Location Analyzer の分析画面で人々のリアルな動きを表示しているようす

集客率の分析と改善に関するQ&A

最後に、集客率に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめます。

Q. 正確な来店客数のカウント方法は?

A. 基本は、クーポン券の回収や来店時のアンケートなど、施策経由での来店だと分かる「しるし」を用意することです。しかし、Web広告の効果測定や、顧客の全体像をより正確に把握するためには、

KDDI Location Analyzerのような人流データ分析ツールを用いるのが現在の最高水準のアプローチ

です。これにより、これまで計測が困難だった施策の効果も客観

Q. 複数の施策を同時に行った場合の計算は?

A. これは非常に難しい課題です。理想は、チラシのクーポンコードとWeb広告のクーポンコードを変えるなど、施策ごとにユニークな識別子を設けることです。それが難しい場合、施策実施前後の全体の来店客数の「増加分」を施策の効果と見なす方法もありますが、天候など他の要因の影響も受けるため、正確な効果測定とは言えません。

Q. 集客率の英語表現は?

A. 文脈によって複数の表現が使われます。チラシなどのダイレクトマーケティングでは「Response Rate」が一般的です。より広く顧客を獲得した割合を示す場合は「Customer Acquisition Rate」が使われます。Webマーケティングの文脈で、来店を成果(コンバージョン)と見なす場合は「Conversion Rate (CVR)」の中の「来店コンバージョン(Store Visit Conversion)」として扱われることが多いです。

まとめ

本記事では、店舗集客の成否を左右する重要指標「集客率」について、その定義から計算方法、業界別の目安、そして具体的な改善策までを詳細に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。

• 集客率とは: 施策の「効率」を測る割合の指標。集客数(量)だけでなく、集客率(効率)を見ることが重要。

• 計算式: 集客率(%)=集客数÷アプローチ数×100 で算出できるが、正確な計測が鍵。

• 平均値: チラシであれば0.1%~0.3%が一般的だが、ターゲットの精度に大きく依存する。

• 改善策: 根本原因である「情報不足」を解消し、「ターゲット」「オファー」「クリエイティブ」「メディア」をデータに基づいて最適化することが成功への道筋。

まずは、自店で最近実施した施策の集客率を計算することから始めてみてください。数値を把握し、現状を客観的に認識することが、すべての改善の第一歩です。

感覚に頼ったマーケティングから脱却し、データに基づいた科学的なアプローチへと移行することは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。競合がひしめく市場で勝ち残るための必須条件です。顧客がどこにいるかを「推測する」のと「知っている」のとでは、マーケティングの成果に天と地ほどの差が生まれます。

当社の商圏分析GIS(地理情報システム)MarketAnalyzer® 5やKDDI Location Analyzerがこれらの課題を解決します。伴走型の運用支援付きの無料トライアルから始められますので、ご興味を持っていただいたら下記詳細ページも御覧ください。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/