エリアマーケティングラボ

CEATEC 2025 出展レポート

~ソニーやLBMAJapanも出展~

2025年10月29日号(Vol.188)

2025年10月14日から17日にかけて、千葉県・幕張メッセで開催された日本最大級のテクノロジー展示会「CEATEC 2025」に、技研商事インターナショナル株式会社が出展しました。 本レポートでは、イベント全体の概要から当社の展示内容、さらに当社のデータ分析技術を活用した来場者分析の結果までをご紹介します。

CEATEC 2025:日本最大級のデジタルイノベーション総合展

CEATECは、単なる技術展示会ではありません。「Innovation for All(すべての人にイノベーションを)」をテーマに、経済成長と社会課題の解決を両立させる「Society 5.0」の実現を目指す、日本を代表するデジタルイノベーションの総合展です。

多様な産業や分野の人々・技術・情報が一堂に会し、「共創」を通じて未来の社会を描くことを目的としています。

この「Society 5.0」という理念は、データとテクノロジーの力で都市やビジネスの課題を解決するという、当社の事業方針とも深く重なります。

いまやテクノロジーは単なる機能や効率を競う時代を越え、社会への貢献価値が問われる段階にあります。

当社が提供するデータ分析ソリューションは、その「Society 5.0」を支える社会基盤の一つであると考えており、今回の出展はその理念を形にする貴重な機会となりました。

当社は、位置情報ビジネスの業界団体である一般社団法人LBMA Japanの共同ブースに参加し、未来社会の実現に向けた新たな対話と発信を行いました。

CEATEC 2025とは:デジタルイノベーションの集積地

CEATEC 2025が、なぜこれほどまでに国内外から注目を集めるのか。その理由は、圧倒的な規模と、時代を映し出すテーマ性にあります。

イベントの規模と影響力

今回のCEATEC 2025には、

4日間の会期中に合計98,884人もの登録来場者が訪れました

。出展者数は810社・団体にのぼり、そのうち318社(全体の39%)が新規出展者、さらにスタートアップや大学・研究機関からの出展も232社・団体を数え、エコシステムが絶えず進化し続けていることを示しています。また、29の国と地域から156の海外企業・団体が参加しており、CEATECがグローバルなイノベーションハブとしての地位を確立していることが伺えます。

もはやCEATECは、かつての家電見本市(CPS/IoT Exhibition)という枠組みを大きく超え、あらゆる産業を網羅した「デジタルイノベーションの総合展」へと変貌を遂げました。会場では、AI、DX(デジタルトランスフォーメーション)、モビリティ、スマートホーム、サステナビリティといった現代社会の重要テーマに関する最先端の技術やソリューションが一堂に会し、来場者は未来の社会像を体験することができました。

特にAIは最大のテーマとなり、出展者の半数以上が何らかの形でAI関連の展示を行う

など、その影響力の大きさを物語っていました。

注目出展事例:ソニーグループの示す「共創」の形

CEATECの先進性を象徴する一例として、ソニーグループの出展内容が挙げられます。同社のブースは、単に最新製品を展示する場ではありませんでした。中心に据えられていたのは「Sony Acceleration Platform」という、社内外のパートナーと共にイノベーションを加速させるための事業開発支援サービスです。

具体的には、社内起業プログラムから事業化され、今やグローバルに展開するウェアラブルサーモデバイス「REON POCKET」の成功事例や、人気ゲーム「The Last of Us」をドラマ化や体験型エンターテイメントへと多角的に展開するIP活用事例などが紹介されました。これらは、組織の壁を越えて価値を創造する「バウンダリースパニング(境界を越える活動)」という同社の戦略を体現するものかと思われます。

このソニーの展示内容は、現在のテクノロジー業界における重要な転換点を示唆しているのかもしれません。かつては、個々の企業が持つ独自技術や製品の優位性が競争力の源泉でした。しかし、39%という高い新規出展者比率が示すように、イノベーションの担い手は多様化し、市場はより複雑になっています。

このような環境下では、自社単独で全てを完結させるのではなく、ソニーが実践するように、他社やスタートアップを巻き込み、プラットフォームとして機能することでエコシステム全体を活性化させる「共創」のアプローチが不可欠となるのではないでしょうか。

CEATEC自体が「パートナーズ&グローバルパーク」のような共創エリアを設けていることからも、この潮流が業界全体の共通認識であることがわかります。

当社は一般社団法人LBMA Japanとの共同出展

このような業界の大きな潮流を背景に、当社は今回、単独でブースを構えるのではなく、一般社団法人LBMA Japan(Location Based Marketing Association Japan)との共同出展という形態を選択しました。

当社が出展したのは「パートナーズ&グローバルパーク」エリア内のLBMA Japanブースです。このエリアは出展者が独自のテーマを掲げ、パートナー企業と共に未来社会を体現する「共創」をテーマとしており、当社の出展意図と完全に合致するものでした。

810もの企業・団体がひしめく巨大な展示会において、個々の企業が埋没せず、効果的にメッセージを届けることは容易ではありません。LBMA Japanという、位置情報活用の分野で国内を代表する業界団体の傘下で出展することにより、当社は単なる一出展者としてではなく、業界を牽引するエコシステムの中核メンバーとしての存在感を示すことができたかと思います。

LBMA Japanブースは「位置情報データ活用 for ALL」というテーマを掲げていました。これは、CEATEC全体のテーマである「Innovation for All」と見事に呼応するものです。この統一されたメッセージのもと、株式会社unerry、ブログウォッチャー株式会社、ジオテクノロジーズ株式会社といった業界の主要プレイヤーと共にソリューションを展示することで、来場者に対して位置情報データが持つ可能性を多角的かつ体系的に提示することが可能となりました。このアプローチは、個別の製品機能をアピールする以上に、顧客が抱える複雑な課題に対して、業界全体で包括的な解決策を提供できるという信頼感を醸成します。

これは、単に製品を売るのではなく、顧客の成功を共に目指すパートナーとしての姿勢を示す、戦略的な選択でした。

LBMA Japanと「位置情報カオスマップ2025年版」の発表

当社の出展意図をご説明する上で、パートナーであるLBMA Japanの役割と、CEATECで発表された「位置情報ビジネス&マーケティング カオスマップ2025年版」の重要性について触れる必要があります。

LBMA Japanとは

一般社団法人LBMA Japanは、位置情報を活用したビジネス、マーケティング、サービスの健全な発展と普及を目的とする非営利の業界団体です。2019年に活動を開始し、2025年10月時点で110社もの多様な業種の企業が加盟しています。

その主な活動は、業界の最新動向を共有するカンファレンスの開催や会員間の交流促進に留まりません。特に重要なのが、プライバシー保護の観点から「デバイスロケーションデータ活用ガイドライン」を策定・運用し、利用者の許諾に基づいた透明性の高いデータ利活用を推進している点です。これにより、企業が安心して位置情報データを活用できる環境を整備し、業界全体の信頼性向上に貢献しています。

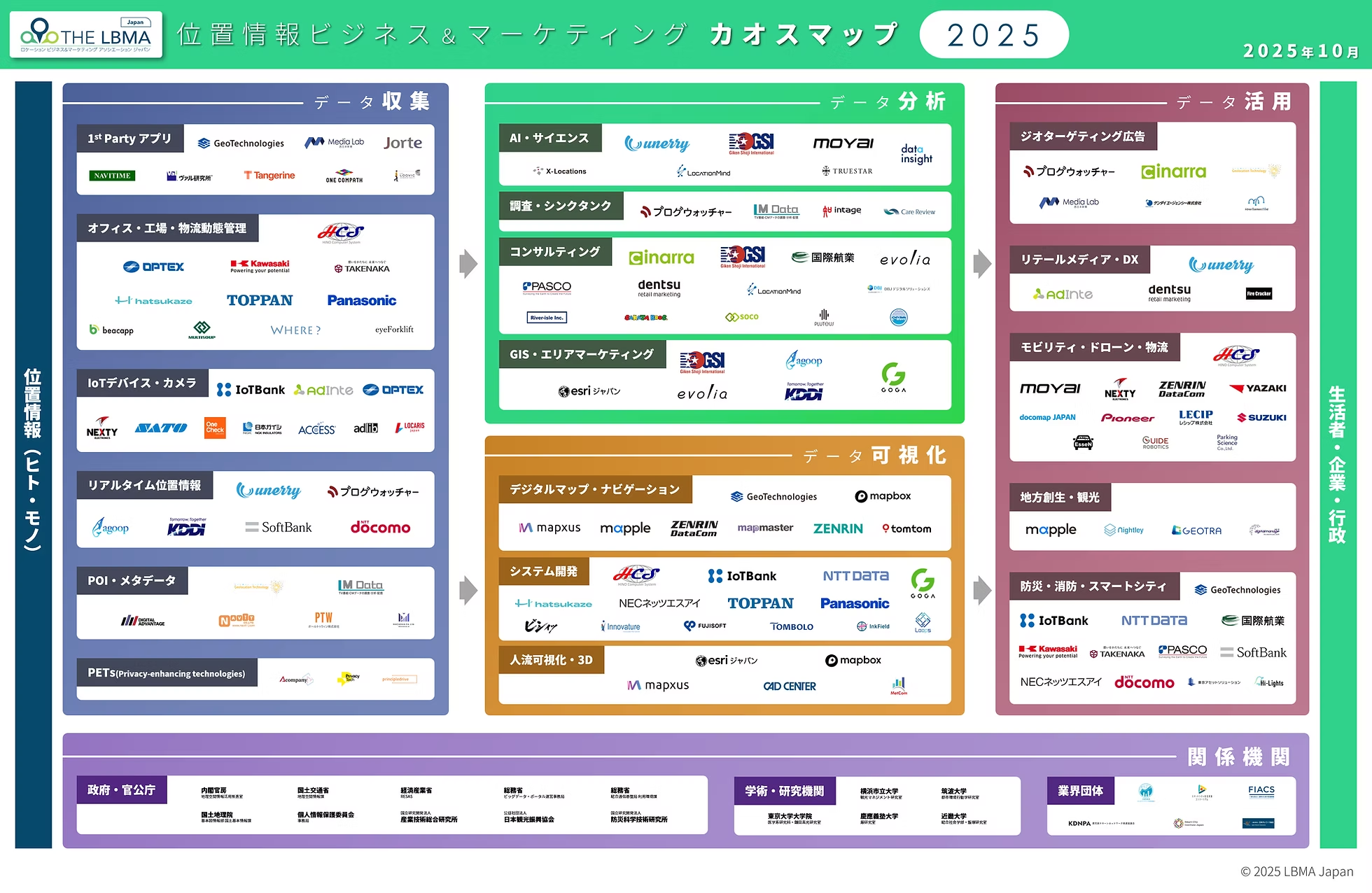

カオスマップ2025年版が示す5つのトレンド

今回のCEATECにおけるLBMA Japanブースの最大のハイライトが、「位置情報ビジネス&マーケティング カオスマップ2025年版」の発表でした。このマップは、複雑化する日本の位置情報関連サービス市場を体系的に整理し、主要なプレイヤーを可視化した最新の業界地図とも言えるものです。

▼ 位置情報ビジネス&マーケティング カオスマップ 2025

カオスマップの詳細と解説はこちら

2025年版のカオスマップからは、市場の進化を示す5つの重要なトレンドが読み取れます。

1. 産官学連携の深化と社会実装の加速

防災、観光、都市計画といった社会課題に対し、民間企業、行政、大学・研究機関が三位一体で取り組む実用的なプロジェクトが急増しています。

2. リアルタイム位置情報の集約化

これまで分断されていたキャリア、アプリ、IoT機器のデータが統合され、リアルタイムで連携。これにより、人流把握やモビリティ制御が高度化し、社会インフラとしての基盤が整いつつあります。

3. 三次元計測・可視化技術の実務レベルへの到達

屋外中心だった計測技術が屋内施設へ拡大。行政主導の3D都市モデル整備も進み、スマートシティや防災分野での実利用が本格化しています。

4. プライバシー強化技術(PETs)の進化

秘密計算や差分プライバシーといった技術が普及し、個人のプライバシーを保護しながらデータを安全に活用できる環境が整備されつつあります。

5. データ分析の現場実装と役割の細分化

データ分析の役割が「AI・サイエンス」「調査・シンクタンク」「コンサルティング」「GIS・エリアマーケティング」などに明確に分化。研究から現場業務まで一貫した実装体制が整い、産業全体の成熟度が向上しています。

この中で特に注目すべきは、5番目の「データ分析の現場実装と役割の細分化」です。これは、位置情報ビジネスが単にデータを収集・提供する段階を終え、そのデータをいかに分析し、価値ある知見(インサイト)を抽出するかが競争力の源泉となる、より高度なステージへと移行したことを示しています。

技研商事インターナショナルは、このカオスマップにおいて、まさにその中核を担う「データ分析」および「GIS・エリアマーケティング」のカテゴリに掲載されています。これは、業界自身が当社の専門性を高く評価し、市場の成熟を牽引する重要なプレイヤーとして認識していることの表れと自負しています。

当社の専門性:CEATECで披露したソリューション

業界全体の大きな文脈を提示した上で、ここではLBMA Japanブース内で当社が具体的にどのようなソリューションを展示したのかをご説明します。

エリアマーケティングをリードする当社の強み

当社の展示の核心は、「公的統計データや人流データ、その他多様なデータを地図上に可視化し、エリアマーケティングを最適化するソリューション」の紹介でした。具体的には、以下の事業領域における専門的なサービスとツールをデモンストレーションしました。

▼ 当日デモンストレーションをした製品

訪日外国人も分析できる定額制の人流分析ツール『KDDI Location Analyzer』

┗属性が紐づいたGPS位置情報を搭載したクラウドGIS

人流データをプリインストールしたソリューション『MarketAnalyzer® Traffic』

┗全国の道路通行量を網羅した高精細トラフィックデータ

12月末まで無償提供中の商圏分析GIS(地図情報システム)『MarketAnalyzer® 5』

┗ビッグデータ分析を快適にする高性能モデルの商圏分析GIS

今だけ試せる!生成AIが商圏を説明する『商圏レポートAI』

┗店舗・施設のエリア分析に伴う膨大な商圏データを、AIが要約・テキスト化

ブースでは、最新の商圏分析や人流分析を来場者が実際に体験できるデモ環境を用意。当社のソリューションの大きな特徴は、高度な分析機能と、専門知識がないユーザーでも直感的に操作できる使いやすさを両立している点です。

さらに、 2,000社以上の支援実績に裏打ちされた「伴走型サポート」により、お客様がデータから真に価値ある意思決定を行えるまで支援します。我々が目指すのは単なるツール提供ではなく、データドリブンな文化を組織に根付かせるためのDXパートナーとなることです。

カンファレンス:「人流データ×GIS」の重要性

展示ブースでのデモンストレーションに加え、当社執行役員 シニアコンサルタントの市川史祥が登壇し、「人流データとGISで勝ち抜く商圏分析」と題した講演を行いました。

技研商事インターナショナル株式会社

執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント、一般社団法人LBMA Japan 理事

市川 史祥

この講演で強調されたのは、現代のエリアマーケティングにおいて、静的な統計データ(国勢調査など)と動的な人流データを組み合わせることの重要性です。

かつては「その地域に何人住んでいるか」という情報が商圏分析の基本でした。しかし、人々のライフスタイルが多様化し、ECと実店舗の役割が変化する現代において、より重要なのは「その地域にどのような人が、いつ、どこから訪れているのか」というリアルな動きを捉えることです。

この講演は、小売、不動産、自治体の都市計画といった分野の担当者に対し、データに基づいた科学的な意思決定が、いかに競争優位性を生み出すかを具体的に示すものでした。

これは、業界で語られる「ビッグデータ」や「AI」といった抽象的な概念を、「次の出店地をどこにすべきか」「このエリアのターゲット顧客は誰か」「広告宣伝費をどう最適化するか」といった、現場の具体的なビジネス課題に直結させる、当社の価値提案そのものを凝縮したメッセージでした。

LBMA Japan ウェブサイトにて当社市川の講演アーカイブを公開中!(要無料会員登録)

www.lbmajapan.com/blank-91/giken

自主調査:CEATEC 2025来場者動向の独自分析

当社がKDDI株式会社との協業で共同開発・共同提供する人流分析サービス「KDDI Location Analyzer」を用いて、CEATEC 2025の来場者動向を実際に分析するというユニークな試みを実施してみました。

※ご留意事項※

この分析結果は、KDDIがauスマートフォンユーザーの同意を得て取得・集計・匿名化された位置情報ビッグデータを基に拡大推計処理を行った推計値です。実際のカウント数とは異なります。あくまで統計的な傾向として、イベント来場者の属性や行動パターンをお示しするものです。また今回の分析では、イベント来場者だけではなく、出展企業の方々も含むような設定でデータを抽出しています。

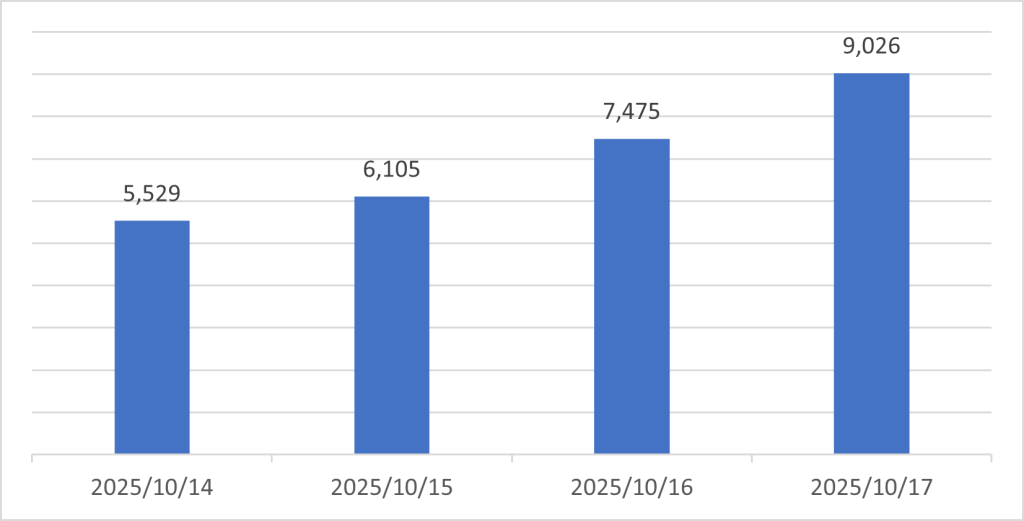

4日間の日別来訪者トレンド

まず、展示会期間中の来場者数の推移についてご紹介します。日ごとの来場者数は以下の通りで、明確な傾向が見て取れます。

【CEATEC会場の来訪者推移】

• 1日目(火曜日):5,529人

• 2日目(水曜日):6,105人

• 3日目(木曜日):7,475人

• 4日目(金曜日):9,026人

データを見ると、会期を通じて来場者数が一貫して増加しており、加速的な成長を示しています。 特に初日から最終日にかけて来場者数は約63%増加し、最終日の金曜日が他の日を大きく上回るピークとなりました。全来場者数28,135人のうち、約32%がこの最終日に集中していた計算になります。

来訪者デモグラフィック

次に、来場者の属性を性別・年代別に分析しました。

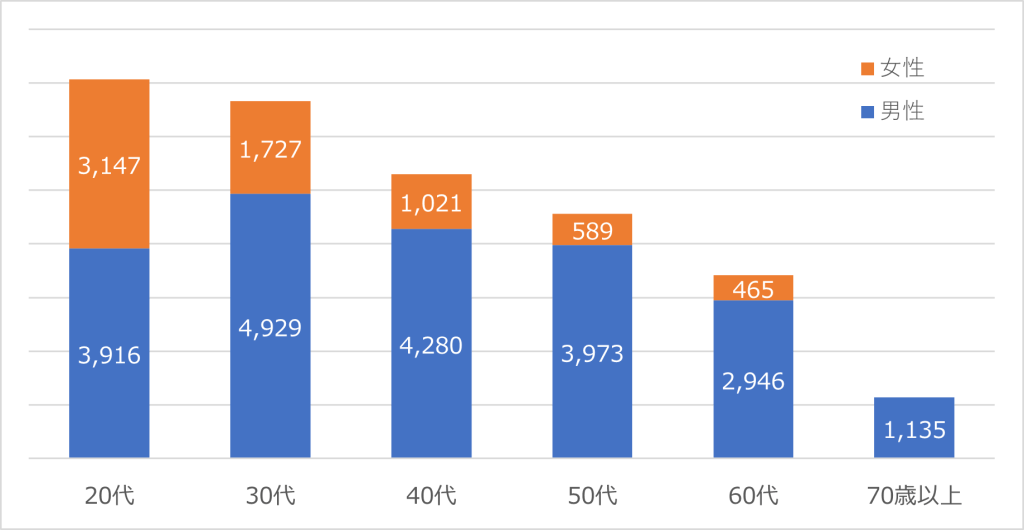

【来訪者の性・年代】

性別構成

• 男性来場者合計:21,179人(全体の約76.7%)

• 女性来場者合計:6,949人(全体の約23.3%)

男性の年代別構成

中心となるのは30代(4,929人)、40代(4,280人)、50代(3,973人)で、この30~59歳の層だけで男性来場者全体の約62%を占めています。

女性の年代別構成

20代(3,147人)が際立って多く、女性来場者全体の約45%を占めています。次いで30代(1,727人)が続きます。

この分析から、 CEATECの来場者は男性が圧倒的に多く、特にキャリアの中核を担う30代から50代の専門職層が中心である ことがわかります。これは、 BtoBテクノロジーイベントにおける典型的な来場者構成と一致 しています。 一方で、少数派である女性来場者に注目すると、20代という若い層に集中している点が非常に興味深い特徴といえます。

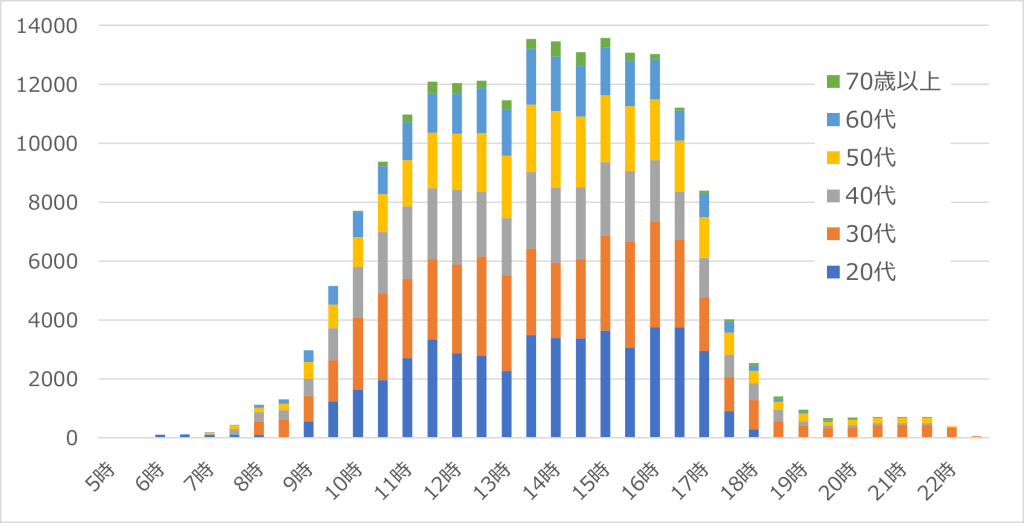

時間帯別来訪パターン

来場者が「いつ」会場に滞在していたのかを分析することで、その行動パターンをより深く理解することができます。時間帯別の来場者データを見ると、イベントの活動が特定の時間帯に集中していることがはっきりとわかります。

【時間帯・年代別来訪者】

• 立ち上がり

午前8時頃から来場者の流入が始まり、午前9時を過ぎると急速に増加します。

• ピーク時間帯

午前10時半頃には来場者数が1万人を超え、その後もしばらく高い水準で推移します。特に午後1時から午後4時にかけてが活動のピークで、男女合計の来場者数が最も多くなるのは午後2時から午後3時半の間です。

• クールダウン

午後4時半を過ぎると来場者数は明確に減少し始め、閉場時間の午後5時を過ぎると急速に退場が進みます。

• 特異データについて

午後18時以降に観測された少数のデータは、一般来場者ではなく、イベントの設営や撤収に関わるスタッフ、警備関係者などの可能性が高いと考えられます。そのため、一般来場者の行動分析からは除外して解釈するのが適切です。

この分析から、 イベントにおけるエンゲージメントの「プライムタイム」は午前11時から午後4時までの5時間 であることがわかります。

さらに、時間帯データと属性データを掛け合わせて見ると、より細かな行動の違いが浮かび上がります。

たとえば、午後2時のピーク時には、20代(3,387人)、30代(2,545人)、40代(2,564人)、50代(2,605人)と、主要な年齢層が比較的均等に分布しています。これは、多くの来場者がこの時間帯を主要な活動時間として捉えていることを示しています。

一方で、夕方になると異なる傾向が見られます。午後4時半の時点では、20代の来場者(3,759人)が30代(2,973人)や40代(1,618人)を上回り、会場内で最大のグループとなっています。この傾向は、 若い来場者層がピーク時の混雑を避けて展示をじっくり見たり、体力的に長時間滞在したりといった、異なる目的を持って行動している可能性 を示しています。

あらゆるビジネスに応用可能なデータ分析の力

本レポートの後半部分で紹介した人流データによるCEATEC2025の来場者分析は、展示会・イベント戦略のためのものだけではなく、小売、飲食、不動産、観光など、あらゆる「場所」を基盤とするビジネスに応用可能であり、ターゲットや顧客理解を深めることで精度の高い意思決定を支援するものです。皆様にとって少しでも参考となれば幸いです。

技研商事インターナショナルは、データに基づく経営を支えるツールと知見を提供し、企業の成長と「データが社会を豊かにする未来」の実現に貢献していきます。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/