エリアマーケティングラボ

カニバリゼーションとは?店舗出店の成功戦略と失敗事例

2025年8月15日号(Vol.167)

はじめに

事業拡大を目指す企業にとって、カニバリゼーションは避けて通れない経営課題です。準備不足の企業にとって、カニバリゼーションは利益を蝕む「共食い」となる一方、緻密な戦略のもとに活用すれば市場を支配する武器にもなり得ます。企業は、ともすると不完全なデータに基づいて出店してしまうことがあり、新店舗が既存店の売上を奪い合うという意図せぬ事態への直面や、投資の浪費や成長の停滞を招くことがあります。

本コラムでは、特に「店舗出店」の文脈におけるカニバリゼーションの本質を解き明かします。具体的な失敗例と成功例を通じてその現実的な影響を分析し、現代のデータドリブンな「出店戦略マーケティング」がいかにしてこの潜在的な脅威を戦略的優位性へと転換させるかを解説します。

カニバリゼーションとは?意味や語源をわかりやすく解説

ビジネスにおけるカニバリゼーションとは、自社が新しく市場に投入した製品や店舗が、既存の自社製品・店舗の売上や市場シェアを侵食してしまう現象です。日本語では「共食い」や「自社競合」とも呼ばれ、事業成長を阻害する要因とされています。この現象は、多くの場合、企業の戦略的な計画における欠陥の表れであり、企業が自社の市場や顧客層を十分に理解できていないことを示す重要なシグナルです。

語源とビジネスシーンでの使われ方

カニバリゼーションの語源は、「共食い」や「人食い」を意味する英語の "cannibalization" です。この英単語は、かつて人食いの習慣があったとされるカリブ族を指すスペイン語 "Canib" に由来すると言われています 6。その劇的な語源は、この現象が持つ破壊的なポテンシャルを物語っています。

現代のビジネス日本語では、しばしば「カニバリ」と略されたり、「カニバる」という動詞の形で使われたりします。例えば、「新店舗が既存店とカニバることが懸念される」といった用法が一般的です。

カニバリゼーションの主な発生文脈

カニバリゼーションは、主に二つの文脈で発生します。

1. 製品カニバリゼーション:

新製品が既存製品と同じ顧客層に訴求し、売上を奪うケースです。例えば、あるビールメーカーが既存のビールよりも安価な発泡酒を発売したところ、新たな顧客を獲得する代わりに、既存のビール顧客が発泡酒に流れてしまい、企業全体の利益向上には繋がらなかったという事例があります。

2. 店舗・チャネルカニバリゼーション:

本コラムの主眼である、物理的な店舗展開におけるカニバリゼーションです。既存店の至近距離に新店舗を出店したり、ECサイトが実店舗の顧客を奪ったりするケースがこれに該当します。これは、特に多店舗展開を行う小売業や飲食業にとって、極めて重要な課題です。

店舗出店におけるカニバリゼーションの2つの側面

カニバリゼーションは、本質的に「悪」というわけではありません。その影響は、企業の意図とコントロール次第で大きく変わります。出店戦略を極めるためには、まず「意図しないカニバリゼーション」と「戦略的カニバリゼーション」という二つの側面を明確に区別して理解することが不可欠です。

意図せず発生するカニバリゼーションのデメリット

計画性のないカニバリゼーションは、企業経営に深刻なダメージを与える可能性があります。

• 利益の侵食:

新店舗の売上が好調に見えても、その実態が既存店からの顧客移動であれば、企業全体の純増分はごくわずか、あるいは新店舗の運営コストを考慮するとマイナスになることさえあります。

• 経営資源の非効率な配分:

本来、外部の競合他社と戦うために使うべき資本、マーケティング予算、人材といった貴重なリソースが、社内の不毛な競争に浪費されてしまいます。これは、成長機会の損失に他なりません。

• ブランドイメージとモラルの低下:

特にフランチャイズモデルのコンビニエンスストアなどでは、本部主導のドミナント出店が既存加盟店の経営を圧迫し、オーナーとの信頼関係を損なう原因となります。また、顧客にとってもブランドへの混乱を招きかねません。

• 競争力の低下:

自社内でのシェア争いや調整にリソースを割かれている間に、身軽な競合他社が市場シェアを奪っていくリスクが高まります。

戦略的カニバリゼーションのメリット

一方で、意図的にカニバリゼーションを引き起こし、それをコントロールすることで、強力な競争優位性を築くことも可能です。

• 市場支配(ドミナント戦略):

戦略的カニバリゼーションの最も代表的な例が「ドミナント戦略」です。これは、特定の地域に意図的に店舗を高密度で集中させる戦略を指します。

• 参入障壁の構築:

あるブランドが特定のエリアを飽和させることで、競合他社はその市場への参入意欲を失います。利益獲得のポテンシャルが低くなるためです。

• ブランド認知度の向上:

エリア内での圧倒的な露出度が「単純接触効果」を生み、消費者の心の中でそのブランドが第一想起(デフォルトの選択肢)となります。

• 運営効率の最適化:

店舗間の距離が近いため、商品の配送やスーパーバイザーの巡回といった業務が効率化され、コスト削減に繋がります。

• 内部競争によるサービス向上:

あえて販売チャネル間に競争を生じさせることで、各店舗のサービス品質や販売パフォーマンスの向上を促し、結果的にブランド全体の力を高める戦略です。

• 市場全体の拡大:

新製品が既存製品の売上を一部奪ったとしても、新たな顧客層を惹きつけることで、結果的に市場全体を拡大させるケースもあります。Apple社のiPadは、一部のMacの売上を侵食しましたが、最終的にはタブレットという巨大な新市場を創出しました。

以下の表は、意図しないカニバリゼーションと戦略的カニバリゼーションの主な違いをまとめたものです。

|

特徴 |

意図しないカニバリゼーション |

戦略的カニバリゼーション |

|

目的 |

なし - 計画の欠陥 |

市場支配、競合排除、サービス向上 |

|

原因 |

不十分な市場調査、ターゲットの重複 |

意図的な高密度出店、チャネルの多角化 |

|

結果 |

全体利益の減少、リソースの浪費 |

市場シェアの拡大、ブランド力の強化 |

|

キーワード |

「共倒れ」 |

「ドミナント戦略」 |

★参考記事:「ドミナント戦略とは?【具体的分析手法と事例】をわかりやすく解説」

https://www.giken.co.jp/column/dominant/

カニバリゼーションの失敗例と成功例から学ぶ出店戦略

カニバリゼーションは、出店戦略において避けて通れない課題です。顧客の奪い合いによる共倒れを招く失敗例がある一方で、「トヨタ」のチャネル戦略のように、異なる顧客層をターゲットにした店舗展開で市場全体の拡大に貢献した成功例も存在します。以下では、カニバリゼーションの失敗例と成功例について見ていきましょう。

※このパートの内容は、インターネット等の公開情報を基に技研商事インターナショナルで再構成したものです。

カニバリゼーションの失敗例:コンビニエンスストアのドミナント戦略

コンビニエンスストア業界でしばしば見られる「ドミナント戦略」は、本来、特定エリアでのブランド認知度向上や配送効率化を目的としたものです 。しかし、この戦略が緻密なデータ分析を欠いて実行されると、意図しないカニバリゼーションの典型的な失敗例となります。

特にフランチャイズモデルにおいては、問題がより複雑化します。本部は店舗数を増やすことでロイヤリティ収入の増加を見込めますが、既存店の近隣に同系列の新店舗が出店すると、その影響を直接受けるのは個々のフランチャイズオーナーです。新店舗が新たな顧客を獲得するのではなく、既存店の顧客を奪い合う「共食い」状態に陥り、各店舗の売上は減少します。

この結果、オーナーの経営は圧迫され、人手不足の中、近隣の同系列店舗との間で従業員を引き抜き合うための時給競争が激化するなど、ブランド内部での消耗戦に発展するケースも報告されています。これは、出店計画において個々の店舗の採算性や商圏の重複を十分に考慮しなかったために、企業全体の成長どころか、ブランドの信頼性や持続可能性そのものを損なってしまう危険性を示しています。

カニバリゼーションの成功例:「スターバックス」のドミナント戦略

スターバックスは、一見するとカニバリゼーションを引き起こしかねない高密度な出店戦略、いわゆる「ドミナント戦略」を巧みに展開し、成功を収めている代表例です 。この戦略は、単なる店舗数の増加ではなく、緻密な計算に基づいた「戦略的カニバリゼーション」と言えます。

1. 広告としての店舗:スターバックスは大規模な広告を打たず、往来の多い一等地への集中出店によって店舗自体を強力な広告塔としています。顧客が街を歩けばスターバックスのロゴが目に入る状況を作り出し、ブランド認知度を自然に高めているのです。

2. 顧客体験の最大化と機会損失の防止:

一つの店舗が満席でも、顧客は「すぐ近くに別のスタバがある」と認識しているため、他社に流れることなく、スターバックスブランド内にとどまります。これにより、繁忙期でも顧客を分散させ、売上機会の損失を防いでいます。

3. 競合参入の抑止:

特定の優良な立地を自社ブランドで飽和させることで、競合他社が参入する物理的・経済的な余地をなくし、市場での優位性を強固なものにしています。

この戦略が成功している背景には、単なる店舗の密集以上の理由があります。それは、どの店舗を訪れても一貫した高品質な「サードプレイス」体験が保証されているという、強力なブランド力です。緻密な立地戦略 と、揺るぎないブランド価値が組み合わさることで、スターバックスのカニバリゼーションは、共食いではなく、市場全体を支配するための強力な武器となっているのです。

カニバリ対策の鍵は「カニバリ分析」にあり

カニバリゼーションの成功と失敗を分けるのは、分析の質です。現代の分析は、客観的で詳細なデータを活用し、顧客行動をモデル化・可視化することに主眼を置きます。この分析において、GIS(地理情報システム)が不可欠なツールとして登場します。

GISで実現する高精度なカニバリ分析

GIS(Geographic Information System、地理情報システム)とは、地図データと様々な情報を統合し、分析・可視化するプラットフォームです 。カニバリゼーション分析におけるGISの最大の利点は、各店舗の「実際の」商圏を可視化し、商圏の重なり具合を正確に測定できる点です。この分析は、保有するデータの種類に応じて、主に2つのアプローチがあります。

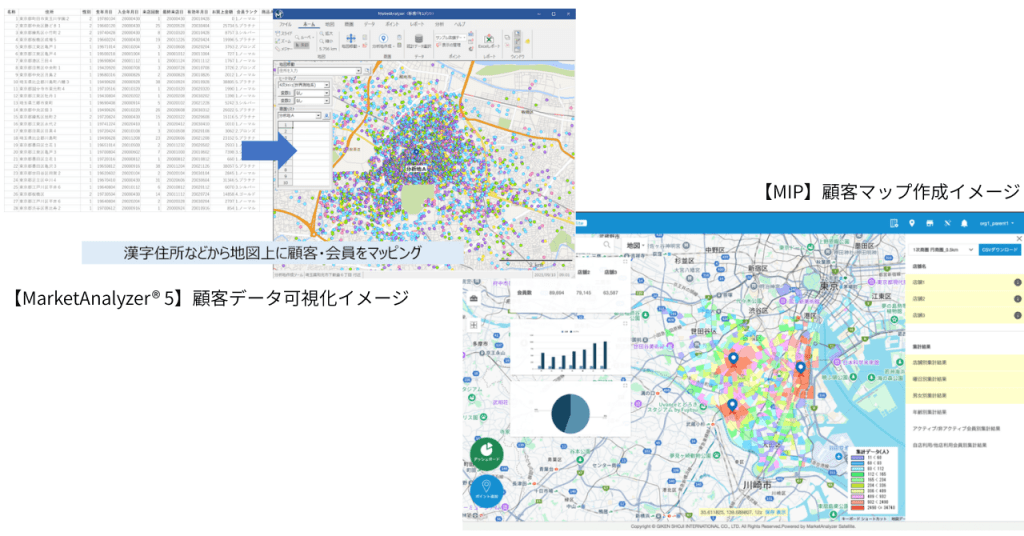

【顧客データがある場合】顧客分布の重なりを可視化する

POSデータや会員情報などの顧客データがある場合、GISを活用した分析プロセスは以下の通りです。

•データのインポートと地図上への展開:

顧客データをGISプラットフォームにインポートし、一人ひとりの顧客情報を地図上にプロットします。

•実勢商圏の可視化:

各店舗の顧客分布を地図上に表示し、顧客が密集しているエリアや各店舗が影響を及ぼしている範囲を明らかにします。

•カニバリゼーションの特定:

店舗間の顧客分布の重なりを視覚的に特定し、どの地域の顧客が複数店舗間で奪い合いになっているかを明確に示します。

この分析により、店舗の統廃合やプロモーション施策など、データに基づいた意思決定が可能になります。

このような高精度な分析を自社の顧客データを用いて行うためには、専門的なGISツールが不可欠です。当社のMarketAnalyzer®5やMIP(Marketing Intelligence Platform)は、まさにこの目的のために設計されており、貴社のデータをインポートするだけで、顧客の重なりを即座に可視化し、カニバリゼーションの診断と対策を可能にします。生のデータを、明確な戦略地図へと変換してください。

★参考記事:「実勢商圏とは?|商圏分析を分かりやすく解説」

https://www.giken.co.jp/column/actual_trade_area/

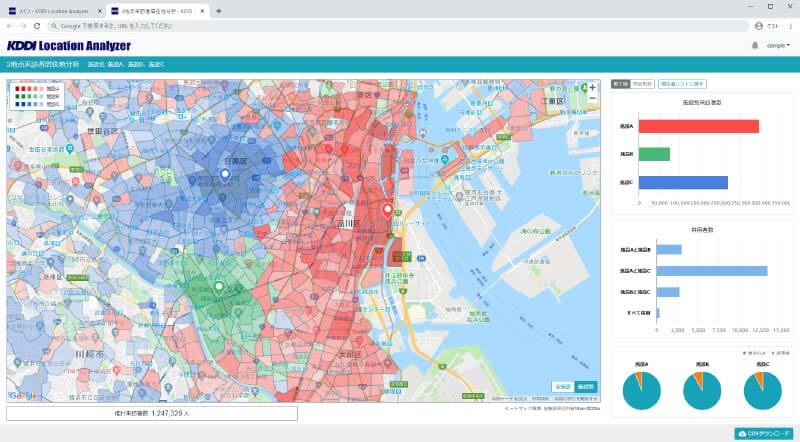

【顧客データがない場合】人流データで来訪者分布の重なりを把握する

顧客データがない場合や競合店の商圏を分析したい場合は、「人流データ」が有効です。人流データ(スマートフォンの位置情報をもとにした統計データ)を活用することで、実際の人の動きを直接測定でき、未来の顧客行動を予測する「プロアクティブ(事前対応的)」な分析が可能になります。

人流データを活用した分析プロセスは以下の通りです。

•来訪者の発生源:

自社の既存店や出店候補地への来訪者がどのエリアから来ているかをマッピングし、それぞれの商圏を可視化します。

•商圏の重なりの可視化:

両地点の商圏を同時に表示し、重なり合うエリアをハイライトすることで、カニバリゼーションの度合いを視覚的かつ定量的に把握できます。

•来訪者属性の把握:

来訪者の性別や年代を分析し、新店舗が既存店と同じ顧客層をターゲットにしてしまうリスクを評価できます。

これにより、新規出店シミュレーションを行い、カニバリゼーションを最小限に抑えつつ、未開拓市場へのリーチを最大化する最適な立地を発見できます。

新規出店を計画している、競合を分析したい、あるいは十分な顧客データをお持ちでない企業にとって、人流データは競争優位性をもたらします。例えば「KDDI Location Analyzer」のような人流データを手軽に分析できるツールがあれば、あらゆる地点の来訪者パターンを把握することができ、カニバリゼーションを発生前に予測し、回避することができます。

まとめ

カニバリゼーションは、店舗出店戦略における重要なテーマです。その成否は、企業の管理と戦略、そしてデータの質によって決まります。

直感に頼るのではなく、正確なデータに基づいた「カニバリ分析」が不可欠です。最新のGISプラットフォームは、そのための有効な手段を提供します。顧客データを可視化して既存店舗の重なりを把握する場合も、人流データを活用して将来のシナリオを予測する場合も、企業は自社の拡大戦略を的確に管理できます。

事業成長を確実なものにするために、ロケーションインテリジェンスを活用し、安定した収益と持続可能な店舗ネットワークを築くことが、これからの時代を勝ち抜く条件となります。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/