エリアマーケティングラボ

実勢商圏とは?|商圏分析を分かりやすく解説

2025年7月15日号(Vol.160)

はじめに

新規出店や販促予算の配分といった重要な経営判断を、経験や勘だけに頼ってはいないでしょうか。競争が激化する現代において、思い込みや古い常識に基づいた意思決定は、大きな機会損失や経営リスクに直結しかねません。

多くのビジネスで「商圏」は、店舗を中心とした半径1kmの円といった単純な形で捉えられがちです。しかし、この理論上の円は、顧客の複雑な行動実態を反映しているとは限りません。川や線路、競合店の存在によって、顧客の流れは大きく歪められるのが現実です。

このコラムでは、こうした「勘」や「思い込み」から脱却し、データに基づいた確かな戦略を立てるための鍵となる「実勢商圏」という概念を深掘りします。商圏の基礎知識から、実勢商圏を把握することの戦略的価値、そしてそれを可能にするプロフェッショナルな分析ツールまで、分かりやすく解説します。

そもそも、商圏とは

エリアマーケティング戦略を語る上で、「商圏」という基本概念の理解は不可欠です。商圏とは、店舗や事業所が顧客を引きつける地理的な影響範囲を指し、あらゆる地域密着型ビジネスにおけるエリア戦略の基本単位となります。

従来、商圏を定義するために、データ分析が高度化する以前から「理論商圏」というシンプルで分かりやすい考え方が用いられてきました。

理論的な商圏の分類

理論商圏は、実際の顧客動向ではなく、地図上の幾何学的な定義に基づいた、いわば「仮説の商圏」です。主に二つの種類があります。

距離商圏

最も古くから使われているシンプルなモデルが、店舗からの直線距離で範囲を定める「距離商圏」です。例えば、「店舗から半径1kmの範囲」といった形で設定されます。この手法の利点は、誰でも簡単に作成できる点にあります。しかし、現実の世界は完全な平面ではないため、店舗と顧客の間に商圏バリア(大きな川、渡れない線路、交通量の激しい幹線道路など)が存在しても、距離商圏では無視されてしまいます。 そのため、顧客の実際の行動とは大きく乖離した、非現実的な商圏が描かれてしまうという致命的な欠点を抱えています。

時間商圏

距離商圏の欠点を補うために考案されたのが、店舗までの移動時間で範囲を決める「時間商圏」です。 「店舗まで徒歩10分圏内」「自動車で15分圏内」といった形で設定されます。 このモデルは、道路網や平均的な交通状況を考慮するため、距離商圏よりは現実に即しています。 しかし、競合店の存在や、顧客が店を選ぶ心理的要因(ブランドへの愛着や品揃えの魅力など)までは考慮できません。これらの理論商圏は、「顧客は合理的に、最も近い、あるいは最も早く行ける店を選ぶだろう」という仮定に基づいています。 しかし現実はより複雑であり、この「仮定」と「現実」のギャップを埋めるために、「実勢商圏」という考え方が不可欠となっています。

実勢商圏とは

実勢商圏とは、店舗が設定した理論上の範囲ではなく、実際に自店舗を利用している顧客が「どこから来ているのか」という事実に基づいて定義される商圏のことです。これは予測や仮説ではなく、顧客の行動データが描き出す「現実の勢力範囲」を意味します。

現実を映し出す「本当の商圏」

実勢商圏の最大の特徴は、理論や推測ではなく、「実績データ」に基づいて作成される点にあります。具体的には、以下のような信頼性の高い情報源が用いられます。

- 会員カードやポイントカードの登録住所データ

- ECサイトの購入者・配送先住所データ

- POSシステムに紐づく顧客情報(ID-POS)

- アンケート調査で得られた顧客の居住地情報

- GPS位置情報データ(高度な分析で用いる)

つまり、実勢商圏は「自社の顧客がどこに住んでいるのか」という事実そのものを地図上に描き出したものであり、机上の空論ではない「本当の商圏」と言えるのです。

なぜ今、実勢商圏の分析が重要なのか

現代のビジネス環境では、あらゆる業界で競争が激化し、顧客の価値観も多様化しています。このような状況下で成果を出し続けるためには、過去の成功体験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的で的確な意思決定が不可欠です。

実勢商圏を正確に分析することで、企業は以下のような計り知れないメリットを得ることができます。

• マーケティングROIの最大化:

本当に見込みのあるエリアに広告や販促資源を集中投下し、顧客のいないエリアへの無駄なコストを徹底的に削減できます。

• 顧客理解の深化:

自社の顧客がどのような地域特性(例:所得水準、家族構成)を持つエリアから来ているかを理解し、より顧客に響く品揃えやサービスを展開できます。

• 戦略的な意思決定:

新規出店の成功確率を高め、既存店同士の顧客の奪い合い(カニバリゼーション)を避けるなど、データに基づいた確かな経営判断が可能になります。

実勢商圏の分析は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。ビジネスの費用対効果を最大化し、持続的な成長を遂げるために、すべての企業にとって極めて重要な経営手法なのです。

実勢商圏の範囲と特性

実勢商圏を特定する際、「どこまでを自社の商圏と見なすか」という範囲の定義が重要になります。この範囲は、業種や店舗の持つ「集客力」によって大きく異なります。

基準商圏範囲の定義方法:「顧客カバー率」

実勢商圏を特定する際、「どこまでを自社の商圏と見なすか」という範囲の定義が重要になります。この範囲は、業種や店舗の持つ「集客力」によって大きく異なります。

【業種別】実勢商圏の範囲と特性

実勢商圏の広さや形は、扱う商品やサービスの専門性、価格帯、そして利便性によって劇的に変化します。

• コンビニエンスストア

最寄品を扱うため、商圏は非常に狭くなります。基本的には徒歩5分~7分圏内(半径300m~500m)が中心です。しかし、立地によってその形は大きく変わります。駅前の店舗であれば、通勤・通学経路に沿って線状に伸びるいびつな形になることがあります。幹線道路沿いの店舗では、駐車場利用のドライバーを遠方から集客するため、商圏はより広範囲に広がります。ポイントカードデータを分析すると、「通勤途中に毎日立ち寄る」といった、自宅は遠いがロイヤリティの高い優良顧客を発見でき、その顧客層に合わせた品揃え(例:夕食用の惣菜強化)が売上向上に直結します。

• スーパーマーケット

コンビニより計画的な来店が多く、商圏は広域化します。主な商圏範囲は自動車で5分~15分圏内です。実勢商圏分析の最も典型的な活用例が、新聞折込チラシやポスティングの配布エリア最適化です。顧客がほとんどいない商圏外に広告費を投じる無駄をなくし、一次・二次商圏に予算を集中させることで、広告宣伝費を大幅に効率化できます。また、競合スーパーとの実勢商圏の重なり具合を分析し、自社の強いエリアと弱いエリアを特定することで、差別化戦略を練る上での重要な示唆を得られます。

• 専門店・高級レストラン

「そこでしか買えない」「そこでしか味わえない」といった目的来店が中心となるため、商圏の概念が大きく変わります。顧客は自動車で30分以上、時には県外から訪れることもあり、非常に広大で点在した実勢商圏を形成します。この場合、重要なのは「どのエリアに優良顧客がクラスター(集中)しているか」を把握することです。予約台帳や購入者情報から顧客の住所を分析し、特定の市町村や沿線に来店客が集中していることが分かれば、そのエリアに特化したWeb広告を配信したり、リピートを促すDMを送付したりといった、高精度なアプローチが可能になります。

• サービス業(学習塾、フィットネスジムなど)

商圏は、顧客のライフスタイルや生活動線と密接に関連します。例えば、学習塾の商圏分析では、生徒の居住地データに学区や世帯年収データを重ね合わせることで、「教育熱心で高所得な家庭が多いにもかかわらず、まだアプローチできていない有望エリア」を特定できます。フィットネスジムであれば、既存会員の分布から、同様のライフスタイルを持つ人々が多く住むエリアを次の出店候補地として検討できます。

このように、自社の実勢商圏の範囲と形を分析することは、自社のビジネスが持つ「集客力」の強さと特性を客観的に測定する行為そのものなのです。

商圏分析の具体的な手法

実勢商圏の重要性を理解したところで、次にそれを「どのように分析するのか」という具体的な手法を見ていきましょう。ここでは、単なる作業手順ではなく、戦略的な示唆を得るためのプロフェッショナルな分析フローを5つのステップで解説します。

Step 1: 目的を明確にする

分析を始める前に、最も重要なのが「何のために分析を行うのか?」という目的を定義することです。目的が曖昧なままでは、分析は単なるデータの羅列で終わってしまいます。目的によって、収集すべきデータや分析の切り口が全く異なるからです。

• (例1)新規出店:

A市とB市、どちらの候補地が自社の成功パターンに近いか検証したい。

• (例2)既存店改善:

売上が低迷するC店の商圏特性を把握し、品揃えや販促策を見直したい。

• (例3)販促最適化:

チラシの費用対効果を最大化するため、本当に反応が見込める配布エリアを特定したい。

Step 2: 顧客・市場データを収集する

次に、目的達成に必要なデータを収集します。分析の質は、データの質と量に大きく左右されます。

• 自社データ(一次データ):分析の根幹となる、最も価値のあるデータ

• 会員情報、ポイントカード登録情報:住所、氏名、年齢、性別等

• POSデータ:購買履歴

• ECサイトの配送先データ:住所、氏名等

• 外部データ(二次データ):自社データに「背景」と「文脈」を与えるためのデータ

• 公的統計データ:国勢調査(人口、世帯構成、年齢構成など)や経済センサス(昼間人口、従業員数)等、信頼性の高い基礎データ

• サードパーティデータ:より詳細な分析を可能にする外部提供データ(年収データ、消費支出データ、将来人口データ、スマートフォンの位置情報を基にしたGPS人流データ等)

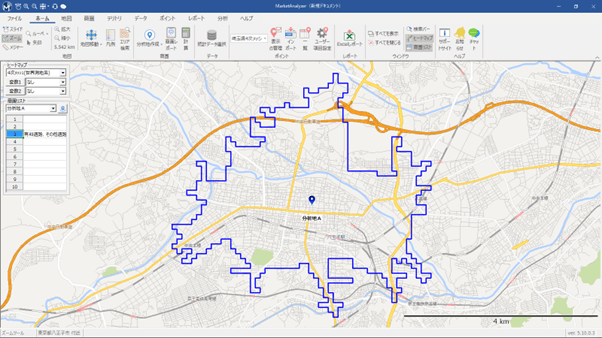

Step 3: 地図上への可視化(プロット)

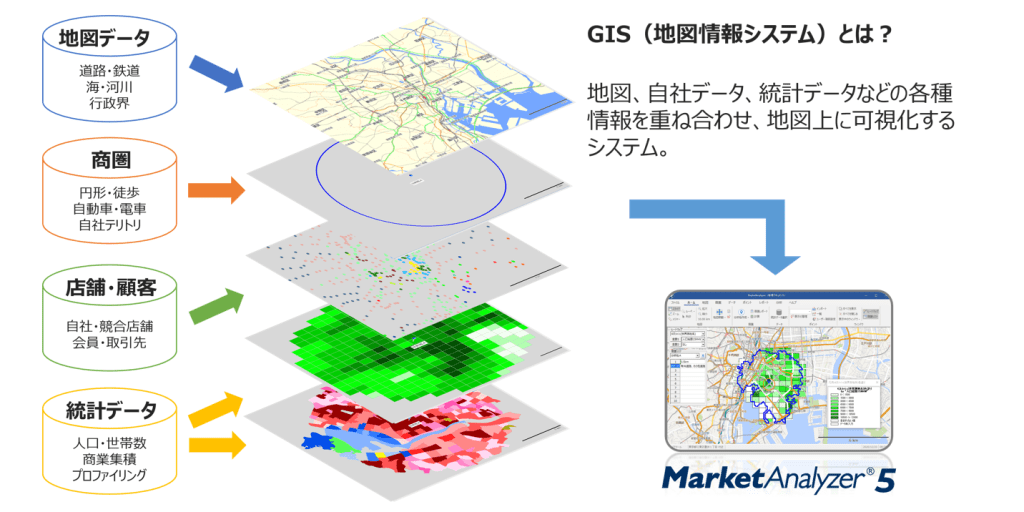

収集したデータを地図上に展開し、可視化します。この作業はGIS(Geographic Information System:地理情報システム)と呼ばれる専門のシステムを用いて行います。

顧客の住所データを地図上に点で表示(プロット)するだけでも、多くの発見があります。これまで単なるリストだった顧客情報が、具体的な「場所」として認識されることで、顧客がどこから来ているのか、どこに集中しているのかが一目瞭然となります。ある企業では、店舗別の売上実績を地図上の円の大きさで可視化しただけで、店長たちの競争意識に火がつき、業績改善に繋がったという事例もあります。これは、データを地図という直感的なフォーマットで表現することの力を示す好例です。

Step 4: 商圏の定義と特性分析

地図上に可視化された顧客分布をもとに、Step 1で定めた目的に沿った分析を行います。

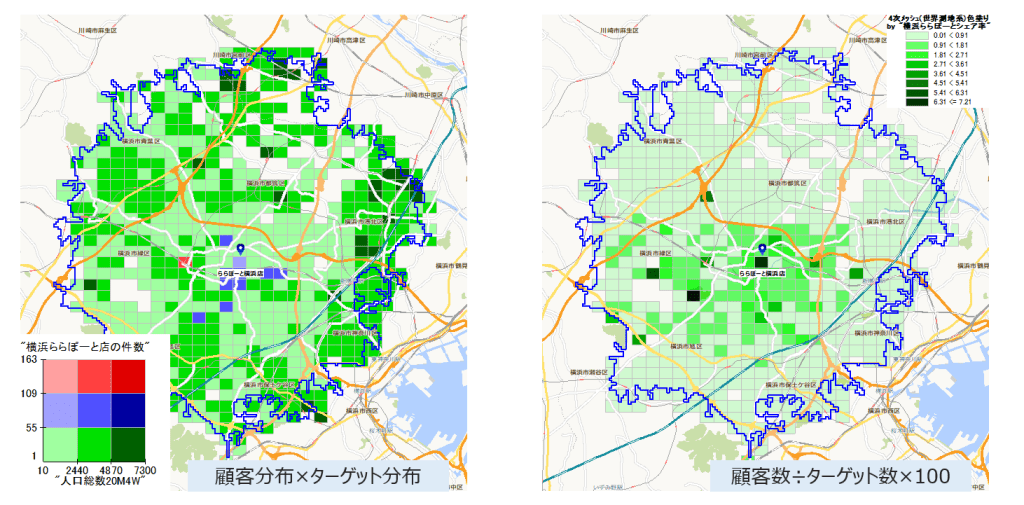

- 1. 商圏範囲の定義: 前述の「顧客カバー率」を用いて、一次商圏(例:顧客の70%をカバー)、二次商圏(例:90%をカバー)を客観的に定義します。

- 2. 特性の重ね合わせ(オーバーレイ分析): ここが商圏分析の真骨頂です。定義した実勢商圏の範囲に、Step 2で収集した外部データを重ね合わせます。これにより、「自社の一次商圏内に住む人々の平均年収はいくらか?」「競合店Dの商圏と、自店の商圏はどれくらい重なっているか?」といった、より深い問いに答えることができます。

- 3.強弱エリアの特定: さらに高度な分析として、「顧客化率(浸透率)」を算出します。これは、町丁目などの非常に細かいエリア単位で、「そのエリアの総人口(または総世帯数)のうち、何%が自社の顧客になっているか」を計算するものです。この率を地図上で色分け表示することで、自社が「強いエリア」と「弱いエリア(=今後のポテンシャルが高いエリア)」を明確に特定できます。

(分析手法の詳細はお問合せください)

Step 5: インサイト抽出と戦略への落とし込み

最後に、分析から得られたインサイトを具体的な戦略に変換し、実行に移します。

• 分析結果:「当社の顧客化率は、商圏内のA地区(高所得者層が多い)で特に低いことが判明した」

• インサイト:「A地区の住民には、当社の魅力が十分に伝わっていない可能性がある」

• 戦略:「A地区にターゲットを絞り、高価格帯商品の魅力を伝えるためのWeb広告やポスティングを実施する」

このように、商圏分析は単に地図を作って終わりではありません。「目的設定→データ収集→可視化→分析→戦略実行」というサイクルを回し続けることで、ビジネスを継続的に成長させるための羅針盤となるのです。

商圏マーケティング

商圏分析で得られた知見を具体的なアクションに繋げ、利益を生み出す活動が「商圏マーケティング」です。これは、分析の成果を最大化する「実行」のフェーズです。

オフライン販促の精度向上

チラシやDM(ダイレクトメール)といった従来型の販促は、無計画に行うとコストの無駄遣いになりがちです。商圏分析を活用すれば、自社のターゲット層が多く居住しているにもかかわらず、まだ顧客になっていない「潜在顧客の宝庫」ともいえるエリアをピンポイントで特定できます。そのエリアに販促資源を集中させることで、無駄な配布をなくし、高い反響率を実現できます。

エリアターゲティング広告の最適化

商圏分析から得られる「自社が強いエリア」「競合が強いエリア」「空白地帯」といった情報は、デジタル広告のターゲティング精度を劇的に向上させます。例えば、Facebook広告やGoogle広告で、自社の実勢商圏内にいるユーザーにだけ広告を表示したり、競合店の周辺にいるユーザーにクーポンを配信したりといった、高度なジオターゲティングが可能になります。

データに基づく店舗運営(MD・品揃え)

実勢商圏の人口統計(年齢層、世帯構成など)を分析することで、その地域の顧客ニーズに合わせた品揃え(マーチャンダイジング)が可能になります。例えば、分析の結果、商圏内に若いファミリー層が多いことが分かれば、子供向け商品の棚を拡充する、といった判断ができます。また、オフィスワーカーの多いエリアであれば、平日の夜の営業時間を延長するなど、顧客のライフスタイルに合わせた店舗運営も可能です。

戦略的な競合対策

GPS位置情報などを活用すれば、競合店の実勢商圏を分析し、その強みと弱みを明らかにすることができます。自社と競合の商圏が重なり合う「激戦区」や、どちらの勢力も及んでいない「未開拓エリア」を地図上で可視化。これにより、自社のコアな顧客層を防衛しつつ、競合の手薄なエリアを攻める、といったデータに基づいた戦略的な立ち回りが可能になります。

商圏マーケティングの本質は、画一的なアプローチを捨て、地域ごとの特性に合わせたきめ細やかな戦略を展開することにあります。これにより、マーケティング投資の効率を最大化し、持続的な競争優位を築くことができるのです。

実勢商圏の可視化と分析を加速するプロフェッショナル「GISツール」

インターネット上の公開情報や無料ツールでは答えの出ない経営課題を解決し、デモグラフィック(人口統計)からアクチュアル(顧客の実際行動)へと分析を深化させるために、多くの企業が専用の商圏分析GIS(地理情報システム)を導入しています。

ここでは、ビジネスのよくある2つのシナリオに沿って、最適なツールをご紹介します。

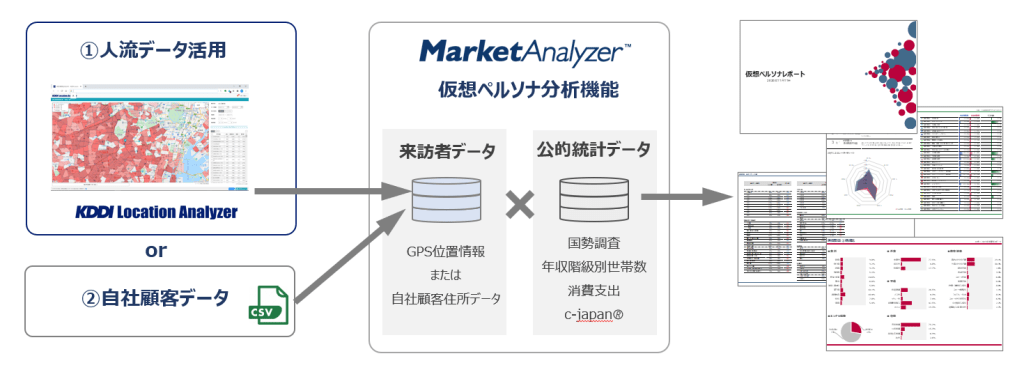

シナリオ1:「自社の顧客データを活用し、既存事業をさらに成長させたい」

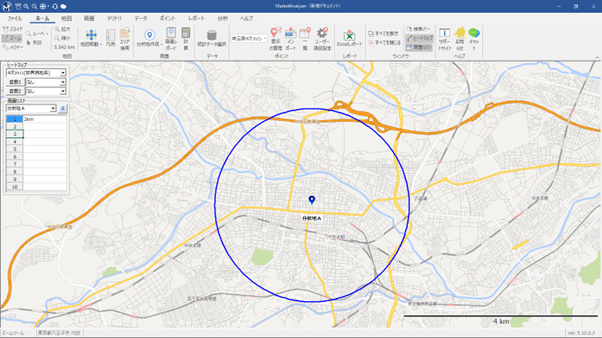

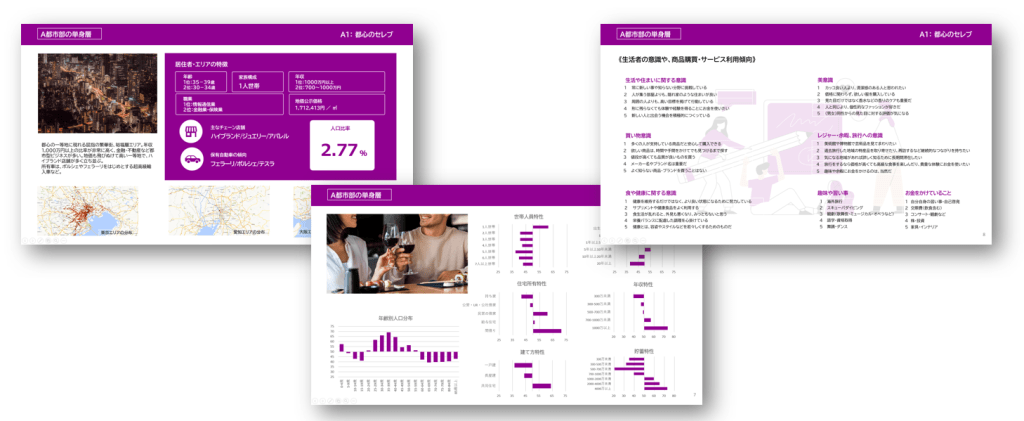

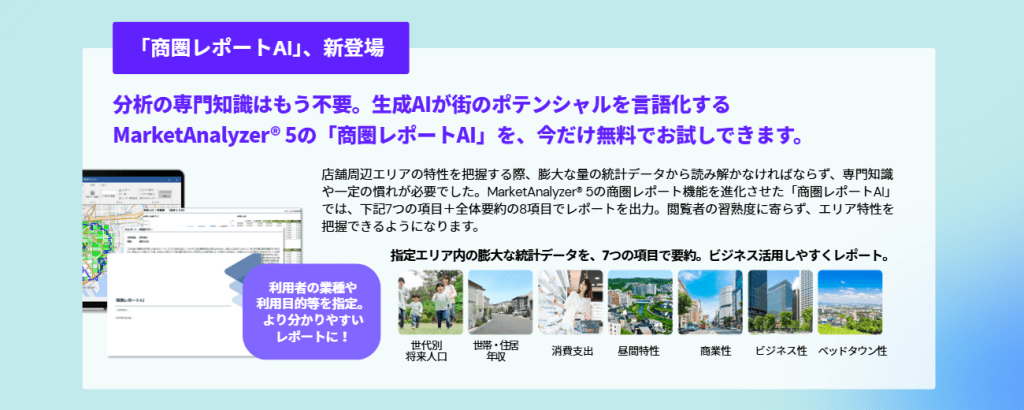

■ MarketAnalyzer® 5

自社にとって最も貴重な資産である「顧客データ」を最大限に活用し、深い洞察を引き出すための商圏分析GISです。• 限界の克服:

無料ツールでは不可能だった自社の顧客データ(数万~数百万件)を地図上に展開し、正確な実勢商圏を瞬時に可視化。国勢調査から年収推計、ライフスタイルデータまで、豊富な市場データと重ね合わせることで、「なぜ、このエリアの顧客は優良顧客なのか」という問いに答えます。

• 独自の強み:

AIが商圏レポート作成をアシストする機能や、統計の専門知識がなくても高精度な売上予測モデルを構築できる重回帰分析機能を搭載。2,000社以上の導入実績に裏打ちされた、課題解決に伴走する手厚いサポート体制も強みです。

自社のデータに眠る宝の地図を、その目で確かめてみませんか?

MarketAnalyzer® 5の無料トライアルで、データ主導の成長戦略を今すぐ始めましょう。

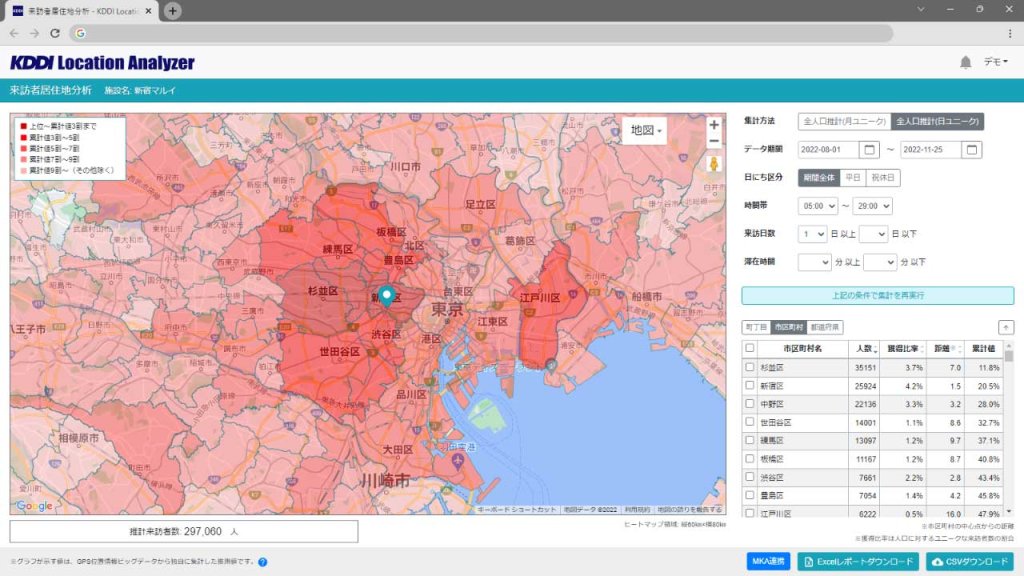

シナリオ2:「新規事業で顧客データがない」「競合店の本当の実力を知りたい」

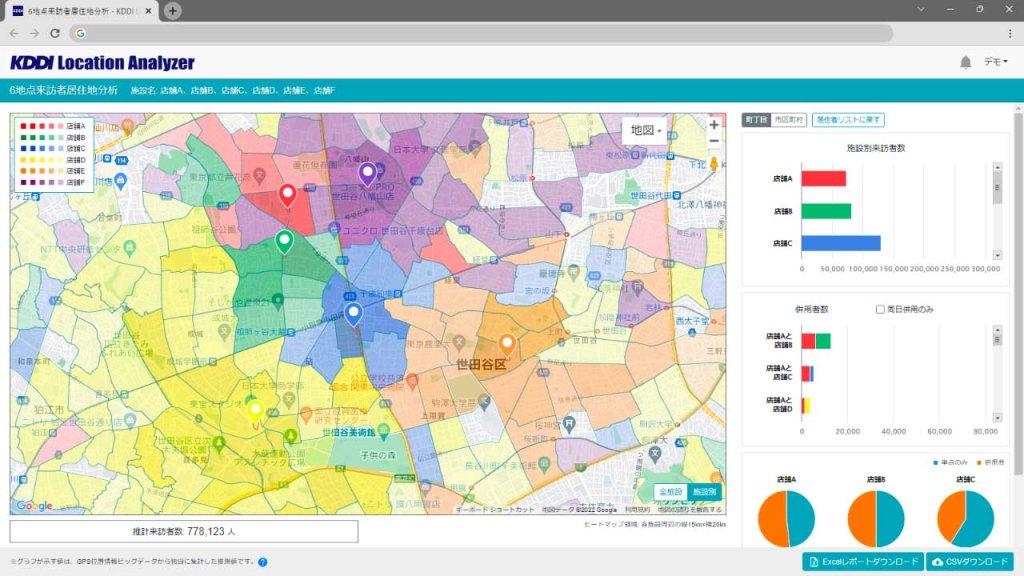

■ KDDI Location Analyzer

顧客データがない状態や、競合の分析など、「未知」の領域を解明するための強力な武器です。・自社/競合店舗の実勢商圏が分かる

スマートフォンユーザーの許諾に基づく膨大なGPS位置情報データを活用し、特定の店舗や施設に「実際にどのような人が、どこから、どれくらい来訪しているか」を分析できます。これにより、自社店舗だけでなく、あらゆる競合店舗の実勢商圏を丸裸にすることが可能です。

・競合を含む勢力分布を可視化できる

自社店舗と競合店舗それぞれの来訪エリアを地図上に可視化し、勢力分布を明確にします。どのエリアが集客できていて、どのエリアができていないのか、販促プロモーションの優先エリアを浮き彫りにします。

各店舗同士の併用状況も分析することができます。

勘や推測での出店はもう終わりです。人々のリアルな動きをデータで捉え、競合の一歩先を行く戦略を立てませんか?

KDDI Location Analyzerがもたらす新たな視点をご確認ください。

まとめ:次の一手を、最善の一手に

本コラムでは、ビジネス戦略の基盤となる「商圏」について、理論上の「想定商圏」から、顧客の事実に基づく「実勢商圏」へと理解を深めることの重要性を解説しました。 データが勝敗を決する時代において、最も成功するビジネスは、優れた勘を持つものではなく、現実を最も正確に理解しているものです。もはや推測に頼る必要はありません。確信を持って、自社の戦略を地図の上に描く第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |

|

| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |

|

電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)

Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/